한국 유학의 탐구

한국 유학의 탐구

금장태

1장 한국의 유교문화와 사회구조

2장 유교와 한국인의 도덕의식

3장 도학의 체계

1장 한국의 유교문화와 사회구조

유교문화는 한국사회의 기반에 자리잡은 가장 오래 되고 뿌리 깊은 전통이다. 한국의 유교문화는 한국인의 다양한 삶의 양상과 문화형식 속에 배어들어 왔고, 오늘의 한국인들에게서도 자각적으로나 잠재적으로 광범하게 작용하고 있다. 우리의 신앙이 불교 · 기독교 등 어떤 종파에 속하든지간에 그 심층을 관찰해 보면 우리 시대 한국인의 가치관, 사유방식과 생활양상은 유교적인 것으로 드러나는 것은 사실이다.

밖에서 외국인의 눈으로 보면 북한의 사회주의 체제도 ‘유교적 사회주의’라 일컬을 것이요, 그 동안 한국의 문민정부가 추구해 온 개혁정책도 ‘유교적 개혁’으로 비쳐질 것이다. 안에서 보아도 최근 한국인의 종교의식조사에 따르면, 종파의 차이를 넘어서 대부분의 한국인이 유교적 규범과 가치관을 받아들이고 있다는 사실을 지적한다.1) 그만큼 유교의 다양한 가치의식이 한국인의 삶과 사회현상에 전반적으로 침투되어 있음을 말해 준다. 이처럼 한국인의 생활과 의식 속에 녹아 있는 유교적 문화현상을 확인해 보는 것은 한국의 유교전통을 이해하기 위해서도 중요한 의미가 있지만, 오늘의 한국사회 현상을 깊이 있게 인식하는 데에도 의미 깊은 과제가 될 수 있을 것이다.

이러한 한국인의 유교문화가 지닌 특성을 해명하는 문제는 크게 두 가지 분야로 구분해 볼 수 있다. 그 하나는 중국으로부터 수용된 유교문화가 한국인의 삶과 의식 속에 어떤 독특한 형식으로 인식되고 구현되었느냐의 문제이고, 다른 하나는 유교문화가 한국인의 문화현상 속에서 어떻게 새로운 형태를 창출하고 있느냐의 문제이다.

한국인의 도덕의식은 친족의 일체감과 가족관계의 강한 유대감에 뿌리를 내리고 있다. 그 핵심을 이루는 것은 ‘부모-자식’(부자, 父子) 관계요, 넓게는 일가친척의 씨족의식이다. 곧 한국사회의 기반은 혈연의 관계에 뒷받침되고 있는 것이다. 부모와 자식의 유대관계는 자녀가 성년이 되고 혼인으로 그 자신의 가정을 꾸몄을 경우에도 변하지 않는다. 오늘날 핵가족제도의 확산으로 부모 모시고 사는 풍속은 상당 부분 붕괴되었지만, 부모는 평생토록 자식을 염려하며, 자식도 부모가 돌아가신 뒤에까지 부모를 공경하고 그리워한다. 이러한 부모-자식의 관계를 지탱해 주는 도덕의식은 유교적 도덕규범인 ‘부자유친(父子有親)’이요 ‘부자자효(父慈子孝)’라 할 수 있다.

부모가 자식을 가르치기 위한 헌신적 노력으로 ‘북청(北靑) 물장수’의 사례도 있거니와 오늘날 한국사회에서도 높은 교육열이 너무 지나치게 극성스러워져서 ‘치맛바람’이나 ‘과외열풍’의 부작용으로 나타나기도 한다. 또한 자식에게는 부모에 대한 순종과 효도의 의무감이 철저하게 요구되고 실천되어 왔다. 부모의 자식에 대한 자애는 본능적이라 할 수 있다 하더라도, 특히 한국인의 의식 속에 유교적 도덕규범이 가장 철저히 침투하고 있는 것은 자식의 부모에 대한 효도이다. 삼국시대에는 무장(武將)이 전쟁터에 나가서도 그가 국가를 위해 생명을 바치는 ‘충(忠)’이 부모를 위한 ‘효(孝)’와 일치하는 것임을 확인시켜 전투에 분발하도록 하였다.2)

조선시대 초기 세종대왕이 백성들을 가르치기 위해 간행하였던 『삼강행실도(三綱行實圖)』는 효자 · 충신 · 열녀[충(忠) · 효(孝) · 열(烈)]의 모범적 행적을 그림으로 그려서 도덕규범을 대중화시켰다.3) 국가와 지방이 효행의 모범을 권장하여 세운 정려문(旌閭門) · 효자비(孝子碑) 등이 마을마다 나라 안 곳곳에 있다. 또한 효가 사회교육으로 권장되는 만큼 동시에 부모에 대한 자식의 불손한 태도는 법에 의해 처벌되며, 사회적으로 가장 강한 비난의 표적이 되었다.

『삼강행실도(三綱行實圖)』의 충신(忠臣)편에 수록된 정몽주(鄭夢周)의 순절(殉節) 사실

효의 도덕의식은 한국인의 생활형식을 결정하는 중요한 요소가 되어 왔다. 부모의 명령에 순종하며, 낳고 길러 주고 가르쳐 준 부모의 은혜에 보답해야 한다는 의무감은 한국인의 골수에 깊이 뿌리 박혀 있다. 특히 부모가 연로하면 봉양해야 한다는 책임감을 지니고 있을 뿐만 아니라, 능동적으로 부모를 기쁘게 해 드리기 위해 노심초사하고 있다. 요즈음도 한국의 여행사에는 ‘효도관광’이란 상품이 있고, 노인을 위한 시설이나 기구를 선전하기 위해서는 한국인의 뿌리 깊은 효심에 호소하는 것이 가장 효과적이라 보고 있는 것이다. 늙은 부모를 양로원에 보내고자 하지 않고 자식들이 평생을 모시며 온갖 어려운 노인성 질병도 정성을 기울여 보살피는 한국인의 효도의식은 노년층을 위해 일종의 사회보장적 기능을 발휘하기도 한다.

그러나 ‘효도’ 의식이 부정적 기능을 하는 측면도 있다. 효도의 실천을 위해 부모에 순종해야 한다는 도덕적 요구는 청소년 시기의 자율적 판단력이나 결단력이 계발되지 못하고 또 모험심을 억제하는 현상이 나타나게도 한다. 자식들은 부모의 말씀에 무조건 순종하도록 요구되고 자신의 독자적 의견을 제기하면 ‘말대답을 한다’고 비난받는다. 효순(孝順)의 연장선에서 학교 교육도 교사의 권위에 순종하도록 요구되고, 사회적으로 상급자에게 면종(面從)하도록 요구되며, 정치도 국가 지도자에게 자신의 뜻을 뚜렷이 밝히지 못하면서, 사실상 원활한 대화와 토론의 민주적 사회질서나 시민의식을 배양하는 데 문제점을 남겨 주기도 한다.

효도의식은 살아 계신 부모에 대한 공경뿐만 아니라 사후의 부모와 조상에 대해서도 공경하는 마음으로 연장되고 있다. 돌아가신 부모와 조상을 공경하기 위한 유교적 행동양식은 제사의례로 나타나고 있으며, 제사는 아직도 한국사회에서 광범하게 유지되고 있는 현상이다. 제사를 지냄으로써 시조(始祖)에까지 소급되는 조상들과 만날 수 있으며, 이를 통하여 ‘집안’(문중)이라는 혈연적 공동체의식을 강하게 유지하고 있다. 그러나 가족공동체 의식이 폐쇄화되면서 가족의 범위도 넓히지 못하게 되고 만다. 아직도 조상의 묘를 잘 간직하고 호화롭게 꾸미고 싶어 하는 사람들이 많은 현상이나, 근래에 풍수설이 지식인들에게도 자연스럽게 받아들여지고 있는 사실은 자신과 이어져 있는 조상의 존재를 중시하는 현상이라 할 수 있겠다.

이처럼 제사를 통한 조상숭배와 가족의식의 바탕에는 ‘유교적 생명관’이 깔려 있음을 주목할 필요가 있다. 제사를 드릴 수 있는 근거는 조상과 후손이 하나의 큰 생명체 속에 작은 단위의 생명이 강한 연속성을 지니고 있다는 데 있다. 우리가 형제간을 ‘같은 몸’(부모의 몸)의 형기(形氣)를 타고났다 하여 ‘동기간(同氣間)’이라 일컬어 일체성이 강조되고 있는 것처럼 조상과 후손 사이에도 같은 ‘형기’를 나누어 가지고 같은 ‘핏줄’로 이어진 것으로 이해한다.

부모가 자식을 자신의 ‘혈육’이라 일컫듯이 조상에서 자손으로 이어지는 연속성은 같은 ‘혈육’, 곧 ‘핏줄’로 확인한다. 이러한 연속적이고 유기적 일체성을 지닌 가족-친족 사이는 “핏줄이 당긴다”고 느끼는 속에서 서로의 일체감을 밝혀 주고 있다. 이처럼 연속적인 ‘핏줄’ 속에서 보면 개인이란 긴 사슬을 이어 가는 하나의 ‘고리’로 볼 수도 있다. 그만큼 한국인의 의식 속에는 자신의 개체적 독립성보다도 가족적 · 혈연적 연속성이 강하게 작용하고 있다.

따라서 자기 존재의 개체성은 혈연적 연속성에 얽혀 있고, 그의 조상으로부터 산출되고 그의 집안이 이루어 놓은 하나의 열매(결실)처럼 보고 있는 것 같다. 그러기에 한 개인의 인물을 그 사람의 학식과 능력으로만 평가하려 들지 않고 그의 부모를 보고 집안을 중시하는 경우를 우리 주위에서 흔히 볼 수 있다. ‘그 사람의 근본이 무엇인가’ 혹은 ‘근본이 확실한 사람’, ‘근본을 알 수 없는 사람’ 등으로 근본을 따지는 일은 어른들이 자식들의 혼인을 앞두고 상대방의 인물을 평가하는 데 중요한 척도가 되고 있는 것이 사실이다.

이러한 혈연적 유대감은 우리의 부모들이 자식을 위해 자신의 평생을 희생할 수도 있고, 자식이 성공하는 것을 보면서 자기 자신의 성취감을 완전하게 얻게 하고 있다. 우리 사회에서는 최근까지 동생들을 가르치기 위해 형이나 누나가 자신을 희생하는 경우도 흔히 있었다. 서구문화의 영향으로 개인주의 의식이 상당히 확산된 것은 사실이지만, 아직도 우리는 강한 가족적 일체감과 씨족적 유대감을 지니고 있다. 명절에 혹심한 교통지옥을 뚫고 인구대이동을 벌이면서 ‘귀향길’에 나서는 것은 제사에 참례하고 집안 어른을 찾아뵘으로써 그 가족-집안의 유대감과 일체감을 재확인하고 유지케 하는 정기적 ‘의례’이다.

한국인은 전통적으로 집안(가문)에 대한 의식이 매우 엄중하여, ‘집안’의 명예를 무척 소중하게 여긴다. 역사상 중요한 업적을 남기거나 학덕이 높은 조상을 널리 드러내기 위한 후손들의 활동이 상당히 활기를 띠고 있고, 계속 증가세를 보여 주고 있는 것이 사실이다. 건물 · 저술 · 문헌 · 작품 등 우리 역사의 많은 유산들이 격동기를 거치는 동안, 국가의 무관심으로 버려져 있었던 동안, 이 유산들을 지켜 오고 드러내 준 대부분이 조상을 빛내고자 하는 후손들의 자긍심과 의무감에 의존해 왔다고 할 수 있다.

오늘날 개인주의가 발달하고 생활양식이 도시화하면서 우리의 가족-집안의 범위가 점점 좁아지고 그 유대가 약화되고 있는 것은 뚜렷한 시대적 추세이다. 그러나 농촌에 거주하거나 농촌에 배경을 둔 도시인의 상당수는 여전히 강한 친족의식을 지니고 있으며, 그 생활 속에는 조상에 대한 의식이 상당한 자리를 차지하고 있다. 우리는 오늘날도 ‘집안’(문중, 門中)마다 종친회(화수회, 花樹會)를 조직하고 있고, 오늘날도 그 혈연의 면면이 이어 가는 사슬을 밝히기 위해 ‘족보’(대동보, 大同譜)를 새로 제작하고 있다. 그러나 노인 세대가 주도하는 조상 존중의식은 우리 시대의 젊은 세대에 계승될 수 있을지, 의문의 여지가 남아 있는 것은 사실이다.

가족-집안의식이 유교사회의 전통으로 우리 시대에 작용하면서 어떤 의미에서는 아직도 한국사회의 기반을 이루고 있으며, 또 한국적 특성을 보여 주는 것이라 할 수도 있다. 그러나 가족-집안의식의 왜곡과 폐쇄성에 따라 우리 사회의 폐단을 일으키고 있는 문제점도 있다. 가족구성원이 가족에 의존적이고 독립성이 약한 폐단도 있고, 가족이기적 폐쇄성이 심화되면서 사회공동체의 일치화와 합리적 운영에 장애로 작용할 수도 있다.4) 우리의 기업이나 교육기관이 전문적 경영 질서를 확보하기 어렵고 가족-친족적 경영체제를 유지하고 있는 사실도 가족적 폐쇄성의 현상이다.

가족의식의 혈연적 폐쇄성으로 인해 입양의 경우에도 부계(父系) 혈연 안에서만 이루어지고, 혈연적 연관성이 없는 양자, 곧 이성양자(異姓養子)가 받아들여지기 어려워졌다. 이러한 혈연적 폐쇄성에 따라 오늘날도 한국인 고아의 해외 입양은 쉽게 이루어지지만 국내 입양이 원활하지 못한 문제를 낳고 있기도 하다.

그러나 한국사회의 기반에 아직도 강하게 자리 잡고 있는 가족의식은 유교적 교화를 통해 연마되면서 ‘열린’ 가족의식, 곧 확장된 가족의식을 형성하고 있는 것도 사실이다. 우리 사회에 아직도 남아 있는 경로(敬老) 의식은 자기 부모를 공경하는 마음의 확장으로서 남의 부모를 공경하도록 훈련된 것이다. 노인들이 무례한 젊은이들을 나무라면서 “너는 부모도 없느냐.”라고 꾸짖는 것은, ‘너의 부모를 공경하는 마음이 있다면 너의 부모와 비슷한 연배인 나에게 이렇게 행동할 수는 없다.’는 것을 일깨워 주고자 꾸짖는 것이다. 남의 아이를 귀여워하는 마음도 나의 자식을 귀여워하는 마음의 확장으로 받아들이고 있다.5)

유교전통은 국가도 가정의 연장선상에서 인식한다. 그러니 부모에게 효도하는 마음을 연장하면 국가에 충성할 수 있다는 것이 유교적 가르침이다. 유신 시절 정부가 충효를 사회적 도덕운동으로 이끌어 갔지만, 전통의 유교적 충의 논리를 현대사회에 적용시켜 국가-정부의 권위를 확립하는 데는 실패하고 말았으며, 민주화가 진행되면 더욱 충과 효를 연결시키는 국가의식은 사라져 갈 것이다. 그러나 ‘마르크스주의’에서 ‘우리식 주체사상’으로 전개해 가는 과정에 북한사회는 ‘어버이 수령의 만수무강’을 송축(頌祝)하고 ‘충성동이 · 효자동이’를 훈련시키면서 이른바 ‘유교적 가부장 질서’를 수립하였으며, 끝내는 통치권을 세습하는 데 성공한 것으로 보이기도 한다.

한국인은 그 문화전통의 근본적 성격을 ‘동방예의지국(東邦禮義之國)’이라는 개념 속에 집약시키고 있다. 한말 도학자인 의당(毅堂) 박세화(朴世和)는 일제(日帝)의 강압에 의한 합방에 항거하여 단식 자결하면서 절필(絶筆)로서 ‘예의조선(禮義朝鮮)’이라 큰 글자 넉 자를 썼던 사실에서도 ‘예의(禮義)’를 조선의 문화적 중심 개념으로 확인할 수 있다.6) 한국인이 일상적으로 실천하는 생활의례나 민속신앙에는 유교의례가 광범하게 받아들여졌다.

곧 오늘날도 우리들이 일상생활에서 즐겨 정장을 갖추어 입는 것은 의관(衣冠)을 정제(整齊)하도록 요구하는 ‘경(敬)’의 실천방법이 대중화된 경우라 할 수 있으며, 민속신앙의 한 현상인 동제(洞祭, 부락제)를 드릴 때에도 강신주(降神酒)를 뿌리는 강신(降神) 의례나 술잔을 세 번 올리는 삼헌(三獻)의 의례를 따르는 사실 등을 들 수 있다. 역사적으로도 한국인은 상고(上古) 사회에서부터 ‘예(禮)’를 좋아하고 의례문화가 발달하였던 사실이 중국인의 눈에도 매우 특징적 현상으로 확인되었던 것을 확인할 수 있다.7)

유교의례가 한국문화로 정착하는 데는 역사의 오랜 숙성과정이 있었다. 삼국시대 초기에서도 시조신화(始祖神話)에 잇달아 벌써 유교의 시조묘(始祖廟)의 제도가 도입되고 있으며, 국학(태학)에 문묘(文廟) 제도가 수용되어 유교의례가 자리잡아 갔다. 고려시대에서는 유교적 양상의 국가의례(국조례, 國朝禮)가 정비되었으며, 조선시대에 들어와서는 국가의례의 체계적 정비를 통해 『오례의(五禮儀)』 및 『국조오례의(國朝五禮儀)』의 편찬 사업을 벌이기도 하였다.

특히 고려 말에 『주자가례(朱子家禮)』의 보급이 시작된 이래, 조선 초기에는 『주자가례』의 시행이 확산되었으며, 조선 후기에 오면 『가례(家禮)』의 저변 확대로 유교의례의 대중적 확립을 보게 된다. 특히 17세기에 들어오면 예학(禮學)의 융성한 발전으로 ‘예학시대’로 일컬어지기도 하며, 왕통(王統)의 정통성과 연관된 의례문제에 관한 논쟁으로 예송(禮訟)이 일어나 정치적 쟁점이 되기도 하였다.

유교사회는 대중을 통제하는 정치의 기본방법으로 예(禮) · 악(樂) · 형(刑) · 정(政)을 들고 있다. 그 가운데 한국사회에 가장 깊이 침투하고 있는 문화형식의 ‘예법’이라 할 수 있겠다. 우리는 ‘예의염치(禮義廉恥)’를 인간의 도덕적 조건으로 매우 강조해 온 전통을 가지고 있다. 곧 예의를 교양 있는 인격의 중요한 조건으로 삼아 왔으며, 무례한 태도를 야만적인 행위로 심하게 질책해 왔다. 또한 한국인은 전통적으로 예법을 질서의 기준으로 삼았다. 따라서 인간관계에서 ‘무례하다’ 혹은 ‘염치없다’라고 가리키는 경우는 모두가 가장 꺼려하는 태도였다. 유교문화는 예법을 통해 사회의 절도와 질서를 확립하여 왔다. 서로 공손한 태도로 상대편에 경의를 표하여 화합을 이루고, 서로 사양하여 차례를 다툼이 없이 질서를 이룬다. 그것은 법률의 강제력이 적용되기 이전에 ‘예(禮)’에 의해 조화로운 질서를 이룰 수 있게 하는 것이다.

예의의 시작은 사람들이 서로 만나면서 ‘인사’를 하는 데 있다. 어른을 뵙거나 처음 만날 때에는 머리가 땅에 닿도록 ‘절’(배례, 拜禮)을 하며, 함께 자리에 앉아도 상석이 어디인지를 먼저 확인하고 어른을 상석에 모시며, 출입을 하거나 승차를 하더라도 어른의 뒤에 서고, 동급 집단 사이에도 서로 자리를 사양하는 풍속이 아직도 상당한 정도 남아 있다. 원래 유교예법에는 주인과 손님이 마루에 오르거나 방 안으로 들어갈 때 3번 사양한 뒤에야 들어가는 것이었으며, 오늘날도 문 앞에서 서로 사양하는 풍속은 드물지 않게 보게 된다.

예라는 것이 본래 상하의 차례를 나누고 윗사람과 타인을 공경하는 데 있으니, 지위 · 나이 · 명망 등으로 끊임없이 나눔으로써 한 공동체의 질서를 확보하고자 하는 것이다. 그러나 이러한 예법의 분별은 공동체 전체의 상호 친화력을 잃고 상하가 공경하면서도 멀리하는(경이원지, 敬而遠之) 분화가 일어나기 쉽다. 어른과 젊은이가 한자리에 앉으면 마주 보고 담배를 피우지도 못하고, 심하면 술잔도 고개를 돌리고서 마시는 경우를 흔히 볼 수 있다. 그러니 어떻게 편한 마음으로 노소(老少)가 담소하며 동락(同樂)할 수 있겠는가. 그러다 보니, 예법의 분별의식에 따라 우리 사회는 동급 집단으로 나누어져, 어른과 젊은이, 스승과 제자, 상급자와 하급자, 남자와 여자 사이에 소통이 어려워지는 등 계층 사이나 남녀 사이에 분별이 심하다는 문제가 있다.

‘예(禮, 예법)’가 차례를 구별하고 순서에 따른 질서를 이룬다면, ‘악(樂, 음악)’은 구분에서 오는 긴장을 해소하고 전체의 화합과 일치를 추구하는 것으로 대조시켜 볼 수 있다. ‘인(仁)-의(義)’의 규범형식은 ‘예(禮)-악(樂)’의 문화형식과 같은 구조를 보여 준다. 곧 한편으로 구분을 통해 질서를 얻으면서 다른 한편으로 화합을 통해 구분을 해소한다. 유교문화가 확립된 조선시대에는 대체로 음악보다 예법을 중시하였던 것 같다.

이처럼 유교 전통사회에는 예법의 실천이 광범하게 확산되었으며, 의례에 관한 이론적 토론을 심화시켜 갔다.8) 따라서 우리의 전통문화는 유교문화의 영향 아래 의례가 발달하고 광범하게 실천됨으로써 ‘동방예의지국(東邦禮義之國)’으로 일컬어졌으며, 그것은 우리의 문화적 자부심을 대표하는 호칭으로 받아들여져 왔다. 그러나 유교전통의 의례가 우리 시대에 얼마만큼 계승되고 어디까지 버려질 수 있는가는 매우 어려운 과제이다.

우리의 전통의례는 오늘날 너무나 번잡하고 형식적이어서 우리 시대에 적합하지 않음을 지적하지 않을 수 없다. 특히 상례(喪禮)는 삼년상의 긴 기간 동안 매우 번쇄하고 엄청난 재물을 소비하는 것이며, 가묘(家廟)에서 조상에게 드리던 제사도 기(忌)제사 · 시(時)제사 · 명절(名節)제사 등 때에 따라 제사의 시기가 다르고, 제사 드려지는 조상에 따라 제사의 대상이 다르니, 정기적 · 부정기적으로 드려지는 제사가 너무 번거로울 만큼 빈번하게 드려졌다.

전통사회의 의례는 오랜 시간 동안 변화를 거부하고 고집하면서 번거러운 절차에 사로잡혀 있었다. 이러한 사정 속에서는 의례의 정신을 상실한 형식주의에 빠질 위험이 있는 것이 사실이다. 전통의례는 우리 사회가 근대화로 넘어오면서 신속히 붕괴되어 가고 그 자리에 서구식 의례가 자리를 잡거나 아니면 전통의례의 정신이 빠져 나가 버린 일그러진 형식이 잔재로 남아 있는 것을 쉽게 발견할 수 있다.

더구나 예법의 절차는 유교사회에서 번쇄할 만큼 세밀하게 규정되어 있고, 그 예법절차의 형식적 수행이 관습화되면 예법이 본래 추구하는 공경의 정신은 사라지고 형식의 절차만 남아 번문욕례(繁文縟禮)에 빠지는 폐단이 우리의 사회적 병폐가 되어 왔다. 유교전통의례의 기본골격을 이루는 관(冠) · 혼(婚) · 상(喪) · 제(祭)의 가정의례가 지나친 형식주의에 빠져 예법의 본질을 잃은 채 번잡하고 낭비적인 폐단을 일으켜 왔다. 이러한 의례의 간소화를 위해 정부에서 ‘가정의례준칙’을 제정하여 강제적으로 시행해 보았지만 실패하고 다시 방임상태로 돌아갔다.

19세기 말 개화 운동은 자강(自强)하기 위해 서양문물을 신속히 받아들일 수 있는 환경을 확보하는 방법으로 전통문화의 외형적 형식을 파괴하는 작업을 벌였다. 곧 넓은 소매의 옷을 좁은 소매의 옷으로 바꾸게 하였던 변복령(變服令)과 상투를 자르게 하였던 단발령(斷髮令)을 벌였던 것이다. 옛 법도에 맞는 의복(법복, 法服)으로 중시되어 온 넓은 소매의 전통 의복을 서양식인 좁은 소매의 의복으로 바꾸는 벽복령이나 상투를 틀었던 머리털을 깎는 단발령은 비유하자면 전통문화를 담고 있는 항아리를 깨뜨리는 작업이었다. 이러한 우리의 전통문화로 확립된 한복이나 상투라는 유교문화의 형식을 파괴하는 작업은 일제 때에도 강제적으로 계속되었고, 이러한 유교문화의 형식은 해방 후에도 서구의 신문물에 의해 밀렸던 것이 사실이다.

그러나 유교의례의 전통은 무너지고 서구식 의례질서는 우리 문화의 형식에 아직 적응하지 못한 오늘의 현실은, 의례의 질서를 상실하고 혼돈에 빠진 아노미적 상황이며, 바로 이러한 의례의 혼돈은 여러 분야에서 사회질서와 가치관의 혼란을 초래하고 있는 것이 사실이다. 이에 따라 유교적 전통의례에서 우리 시대에 적용될 수 있는 부분을 재발굴하고자 하는 관심이 일부에서 일어나고, 대중매체를 통해서 빈번하게 소개되고 있는 것을 볼 수 있다.9) 이러한 현상은 한국문화의 뿌리 속에 의례문화가 강인한 생명력으로 살아 남아 있음을 말해 준다.

‘동방예의지국’에서 ‘예의’란 예법과 의리라는 가치기준의 두 축을 내포하고 있는 것이다. 한국인은 의리를 지킴으로써 인간관계에서 정당성을 추구하고 강한 신의의 결속력을 이루고 있다. 우리에게는 ‘친구’(붕우, 朋友)의 우의(友誼)를 소중히 여기는 문화가 있으며, 여기서 ‘친구’라 일컫는 공동체의 기본규범은 ‘의리’(신의, 信義)를 지키는 것이요, 의리를 저버리는 행위는 ‘친구’ 관계만이 아니라 모든 인간관계와 사회적 질서를 파괴하는 것으로 받아들인다.

그러나 우리는 일상적으로 아랫사람이 윗사람을 끝까지 추종하거나 불량배나 범죄 집단이 자신의 조직을 배반하지 않는 행위를 ‘의리’라 일컫는 경우가 흔히 있다. 이러한 ‘의리’ 개념은 유교적 전통의 ‘의리’가 아니라 일제의 영향 속에 변질된 의리로서 전통적 의리개념과 뚜렷한 차이를 보인다. ‘의리’의 본래 의미는 개인적으로 동료들 사이에 지키는 신의요, 사회적 · 역사적으로 불의에 대한 저항정신을 의미하는 것이다.

곧 의리는 정당성을 추구하는 원리로서 이해(利害)에 대한 반대 개념이다. 따라서 의리를 지키기 위해서는 이해관계에 이끌려서는 안 되고, 자신이 생명을 잃는 희생을 치르더라도 신의를 지켜야 하는 것이다. 의리는 불의를 용납하지 않는 강직한 정신이다. 쉽게 말하면 뇌물을 받았으면 신용을 지켜 꼭 잘 봐 주는 것이 의리 있는 행위가 아니라 뇌물을 단호하게 거절할 수 있는 것이 의리 있는 행위이다. 이른바 ‘의리정신’이란 바로 불의와 타협하지 않으며, 불의에 맞서는 정대한 신념을 의미하는 것이다.

해방 이후 지금까지 관료와 정치인들 사이에 부패가 만연하여 왔던 것이 사회 현실이지만, 전통사회의 청백리(淸白吏)뿐만 아니라 우리 시대에도 올곧고 강직한 의리정신을 지닌 인물들이 우리 사회를 지탱해 주는 것이 사실이다. 정의의 가치는 바로 의리정신이 추구하는 기준이 되는 것이다.

‘의리’ 중심의 가치관에 따라 ‘이해’를 가볍게 여기면서 우리는 손해를 보는 데는 관대하고 이익을 챙기는 데는 어두운 경우가 많다. 이러한 의식은 개인의 생활에서만 아니라 국가간의 외교에서도 ‘명분’을 얻는 데 집착하여 ‘실리(實利)’를 얻는 데는 예민하지 못한 현상을 자주 볼 수 있게 한다. 따라서 우리 시대에 물질주의나 배금주의(拜金主義)가 휩쓸고 있지만, 아직도 우리는 금전을 영악하게 따지거나 이익을 밝혀 다투는 일을 점잖지 못하거나 천박한 행위로 보는 의식이 강하게 남아 있다. 심지어 시중의 물가를 모르는 것을 고상하게 여기고, 상업에 종사하는 사람을 ‘장사치’로 천시하려 드는 직업적 편견이 남아 있는 것도 사실이다.

한국의 전통사회에서 의리정신을 실천하는 주체는 ‘선비’(사, 士)이다. 조선시대의 선비들은 그 시대의 구체적인 문제를 통하여 다양한 의리정신을 표출하고 있다. 조선 초기에는 절의론(節義論)에 따른 출처(出處)의 의리라 할 수 있다. 고려왕조를 넘어뜨리고 조선왕조가 일어나는 왕조교체의 사건에 대하여 선비들의 인식은 대체로 두 갈래로 나누어졌다. 하나는 정도전(鄭道傳) · 권근(權近) 등 조선왕조의 건설에 참여한 선비들로서 혁명론의 입장을 선택하였고, 다른 하나는 정몽주(鄭夢周) · 길재(吉再) 등 새 왕조에 참여를 거부하는 선비들로서 절의론의 입장을 선택하였다.

그런데 이 두 입장에 대한 역사적 평가가 시대에 따라 변하고 있음을 보게 된다. 곧 창업기(創業期)인 태조에서 태종 때에는 ‘혁명론(革命論)’을 정당화시켰지만 수성기(守成期)인 세종에서 성종 사이에 오면 ‘절의론’의 정당화로 바뀌게 된 것이다. 여기서 세종 이후의 의리론은 고려왕조에 충절을 지킨 절의정신을 존숭하는 것이었다. 예를 들면 권근의 신주를 모신 사당 앞을 지나는 조선시대의 선비들 가운데는 말을 탄 채로 그냥 지나가는 인물들은 권근이 지조를 지키지 못하였다고 부정하여 절의론을 내세웠다.

이러한 의리론적 평가는 세조가 단종의 왕위를 찬탈한 사건에 대한 인식에서도 계속된다. 정인지(鄭麟趾)와 신숙주(申叔舟) 등 세조의 시대에 큰 공적을 이루었던 인물들은 실절(失節)하였다 하여 백안시 당하고, 사육신(死六臣)과 생육신(生六臣) 등 세조의 찬탈을 거부하여 단종의 복위를 꾀하거나 세조 시대에 벼슬에 나가기를 거부한 선비들은 절의를 지킨 인물들로 존숭되는 엄중한 의리론적 평가가 이루어지고 있다. 이러한 절의론적 의리정신은 세조의 왕위찬탈을 비난하는 시 「조의제문(弔義帝文)」을 지었던 김종직(金宗直)과 함께 김굉필(金宏弼) · 정여창(鄭汝昌) · 김일손(金馹孫) 등 그의 제자들이 희생당하는 이른바 사화기(士禍期)를 맞게 한다.

조선조의 절의를 숭상하던 선비들은 강직한 의리론적 신념으로 세종시대부터 관직에 나가기 시작하나 역대로 공훈을 내세우며 고위관직과 권력을 독점하고 있던 훈구(勳舊) 세력에 대해 매우 비판적인 입장을 취하였다. 이러한 대립된 갈등의 한쪽은 권력지향적 세력인 ‘사대부’라면 다른 한쪽은 의리를 주장하는 새로 진출한 젊은 선비로서 ‘사군자(士君子)’라고 할 수 있다. 이들 의리론적 선비는 이른바 사림파(士林派)로서 훈구파(勳舊派)의 권력에 저항하다가 사화라는 엄청난 희생을 치르었던 것이다.

한훤당(寒暄堂) 김굉필의 제자인 정암(靜庵) 조광조(趙光祖)는 기묘사화(己卯士禍)에 희생당한 선비로서 조선시대 ‘선비상’의 모범적 면모를 보여 줌으로써 15세기 절의론적 선비를 이어 16세기 성리학으로 무장된 선비들에게 봉화(烽火)를 이어 주는 한 봉우리를 이루었다. 조광조는 연산군을 몰아 내고 중종을 내세운 이른바 반정공신(反正功臣)을 탐욕적인 이기심을 추구하는 데 빠진 세력으로 보고, 이들을 몰아 내고 선비들을 끌어들이기 위한 혁신적인 정치를 추진하였다. 그는 의와 이(利)의 차이를 군자와 소인을 갈라 놓는 계기로 파악하고, 국가를 정당하고 건전하게 하는 힘과 불법적이고 부당하게 하는 힘이 갈라지는 근본원인이라고 인식하였다.

이에 따라 조광조는 ‘의리와 이욕의 분별’(의리지변, 義利之辨)을 의리의 중심 과제로 제기하고 ‘군자와 소인의 분별’(군자소인지변, 君子小人之辨)에 응용하며, 이 의리를 정치의 원리로 확립함으로써 이상정치인 지치(至治)의 실현을 주장하였다. 조광조 자신은 용렬한 임금인 중종과 소인들의 손에 기묘사화의 희생물이 되고 말았다. 그러나 선비의 의리정신은 조선 초기의 절의론을 뒷받침하는 ‘나아가고 물러남의 분별’(출처지변, 出處之辨)을 엄격히 하는 의리에서, 조선 중기의 사회적 정당성을 지향하는 ‘의리와 이욕의 분별’을 엄격하게 하는 의리에로 새로운 이행을 가능하게 하였다. 사림파들은 훈구권력파의 대신들을 비판하여 한편으로는 왕권의 제자리를 찾아 주지만, 동시에 다른 한편으로는 임금도 의리의 원칙에 따르도록 견제하여 의리론을 국가의 통치원리로까지 확립시켜 갔던 것이다.

선비가 의리를 소중히 지키고자 하지만 위기를 당하여 의리의 실천을 회피한다면 그것은 공허한 관념 속의 의리에 불과하다. 의리는 구체적인 역사적 상황 속에서 신념과 용기를 동반함으로써 비로소 강인하게 나타난다. 조선 후기에 거듭된 외적의 침략을 당하는 역사적 위기에서 선비들은 불굴의 의지로 ‘중화와 이적의 분별’이라는 의리를 실천하였다. 임진왜란 때 의병을 일으켰던 중봉(重峰) 조헌(趙憲)은 7백 의사(義士)와 함께 금산(錦山) 땅에서 장렬하게 전사하였던 인물이다. 그는 죽음에 앞서서 마지막 훈시를 하면서, “오늘은 다만 한 번 죽음이 있을 뿐이다. 죽고 삶과 나아가고 물러섬을 ‘의’라는 한 글자에 부끄럽지 않게 하라.”고 언급하였다. 이처럼 의리는 국가존망의 위난에 처했을 때 생명을 버리면서 투쟁하는 용기의 원천이요, 정당성의 근거가 되고 있다.

조선시대 선비들은 국가간에 신의를 지켜서 국제질서를 유지하는 원리로서 춘추대의가 존중되었다. 병자호란 때 척화파(斥和派)와 주화파(主和派)의 논란 가운데 척화파는 만주족의 오랑캐에게 항복할 수 없다는 의리론을 내세우고, 주화파는 침략세력과 타협함으로써 국가의 존속을 확보하려는 실리론을 내세웠다. 인조 임금도 남한산성에서 한때는 “이제 오랑캐가 천자의 칭호를 몰래 일컬으며 우리 나라를 모욕하니 내가 ‘천하대의(天下大義)’를 위해 그 사신을 거절하였다. 이 때문에 환란이 일어나서 지금 임금과 신하 아래위 모두가 한 성을 지키고 화친을 거절하였으니 오직 싸울 뿐이다.”고 하면서 척화론을 밝혔으나 결국 주화론을 따라 항복하고 말았다.

그러나 척화삼학사(斥和三學士, 홍익한 · 윤집 · 오달제)나 김상헌(金尙憲)은 척화의리(斥和義理)를 굽히지 않았다. 삼학사의 한 사람인 홍익한은 심양에서 청태종의 심문을 받으면서 “내가 지키는 것은 대의(大義)일 따름이니 성패와 존망은 논할 것이 없다.”고 하면서 대의를 내세워 항거하다가 순절하였다.

국가의 존망이 중요한가 대의를 지키는 것이 중요한가의 문제는 이념과 현실 사이에서 영원히 남을 선택의 문제일지 모른다. 여기서 조선사회의 유교이념을 신봉하는 선비의 의리론에 따르면 국가의 존망에 대한 집착보다 대의를 지키는 것이 근원적 가치를 갖는 것으로 나타난다. 대의를 버리고 존속하는 것은 진정한 생존이 아니고 또한 생존의 보장도 못 되는 것이라 본다. 의롭지 못한 생존은 결국 역사 속에 조만간 멸망할 뿐이고, 대의를 지킨다면 한때 죽음을 당한 것 같아도 영원한 생존을 획득할 수 있다는 것이다. 의리의 정당성이 생존의 참된 가치를 보장해 주는 것이요, 생존의 요구가 의리를 만들어 낼 수 없는 것으로 인식된다.

조선 후기는 춘추대의(春秋大義)에 따라 불의한 침략자인 만주족의 청조(淸朝)에 대한 역사적 복수 의식 속에서 이끌어졌다고 할 수 있다. 이 ‘춘추대의’의 기본 주제는 중화(中華)와 이적(夷狄)을 구분하는 것이요, 중화를 높이고 오랑캐를 물리치는 것이다. 곧 ‘중화와 이적의 분별’(화이지변, 華夷之辨)을 수행하는 의리요, ‘존화양이(尊華攘夷)’(존양, 尊攘)의 의리라고 일컬어지기도 한다.

병자호란 이후 효종 임금의 북벌정책을 거치면서 조선사회의 선비들에게는 청나라를 오랑캐로 배척하고 명나라의 정통적 중화문화의 계승을 주장하는 ‘배청숭명(排淸崇明)’의 의리론이 시대이념으로 강력하게 대두되었다. 만주족의 침략에 저항하던 ‘중화와 이적의 분별’ 의리는 조선 말기에 이르러 서양과 일본의 제국주의적 침략세력을 맞이하여 침략세력을 ‘사(邪)’로 규정하고 우리의 역사적 전통을 ‘정도(正道)’로 인식하는, 이른바 ‘위정척사론(衛正斥邪論)’으로 이어지고 있다.

한말 도학의 대표적 인물 가운데 한 사람인 화서(華西) 이항로(李恒老)와 그의 문하인 김평묵(金平默) · 유중교(柳重敎) · 최익현(崔益鉉) · 유인석(柳麟錫) 등 화서학파(華西學派)는 병인양요(丙寅洋擾)에서부터 일제 침략에 이르는 시기에 척화론(斥和論)을 주장하고 의병운동을 일으킴으로써 ‘춘추대의’를 한말의 역사적 전환기에 다시금 강경하게 제시하였다. 이처럼 한말 척화론은 18세기 배청론(排淸論)의 ‘중화와 이적의 분별’을 의리론의 중심 주제로 계승하였던 것이다.

한말에 개항과 더불어 정부가 개화정책을 채택하면서 전통유교의 신념을 계승하는 선비들은 보수적인 수구파(守舊派)로 지목되고 있었다. 이들은 전통의 제도를 개혁하는 데 대해서 중화문화를 저버리고 오랑캐의 풍속을 따라가는 것이라 규정하여 의리정신으로써 배척하였다. 전통의 넓은 소매를 좁은 소매로 바꾸게 하는 변복령이 1884년(갑신, 甲申)에 반포되었을 때 화서학파의 성재(省齋) 유중교(柳重敎)는 “임금의 명령에 신하가 복종하는 것은 떳떳한 도리이지만 의리에 옳지 않은 것은 임금의 명령이라도 받을 수 없는 경우가 있는 것이 변란에 대처하는 하나의 큰 권근이다.”라 선언하여 선비가 의리를 따라 임금과 맞설 것을 밝혔다.

송대(宋代)에 발달한 성리학이 한국에 전래된 것은 고려 후기의 충렬왕 때(1275-1308) 안향(安珦)에 의해 처음 이루어졌다. 이때는 남송이 망하고 원(元)이 중원(中原)을 지배하던 초기였다. 안향이 주자서(朱子書)를 처음 손으로 베껴 오고, 뒤이어 백쇄정(白灑正)이 정주(程朱)의 성리학을 원에서 연구하고 귀국하여 제자를 가르치면서 한국유학의 새로운 시대를 열게 되었다. 이러한 성리학의 수용이 축적되어 고려 말기 이색(李穡) · 정몽주(鄭夢周)의 때에 이르면 성리학이 비로소 새로운 학풍으로 정착을 보게 되었다.

성리학이 유학사상의 새로운 기풍으로 성장하던 고려 말기라는 시기는 불교교단이 너무나 비대해지고 사상적으로 신선한 기풍이 사라졌으며, 사회적 폐단이 극심하던 시기였다. 이러한 상황에서 고려 말기의 성리학자들 사이에는 불교 교단의 타락과 교리의 모순에 대한 비판이 일어나기 시작하였다. 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周, 1337-1392)는 『주자가례』를 받아들임으로써 유교의 생활화에 중요한 전환 계기를 이루었으며, 또한 그는 불교에 대해 “그 교리가 무한한 것에로 확대되고 미소한 것에까지 사무치므로 이치에 가까운 듯하지만 과연 모든 일에 대처하여 상응할 수 있으며, 정밀한 의리를 모두 궁구할 수 있는가.”10)라고 비판하여 근본이념에 대한 송학(宋學)의 벽이단정신을 보여 주고 있다.

고려 말기의 개혁적 유학운동은 한편으로는 불교를 이단으로 규정하여 맹렬한 배척을 가하였고, 다른 한편으로는 신진세력을 주축으로 사회의 전면적 개혁과 왕조의 교체운동으로 발전하게 되었다. 이러한 움직임의 중심인물로서 정도전(1342-1398)이 있다. 그는 정몽주가 『능엄경(楞嚴經)』을 읽는다는 말을 듣고 벽이단(闢異端)의 중대한 책임을 맡은 사람으로서 자중하도록 충고하는 편지를 써 보낼 만큼 척불(斥佛)에 진지하였으며, 스스로 불교의 교리와 역사에 대하여 논리 정연한 비판을 가하여 『불씨잡변(佛氏雜辨)』을 저술하였다.

정도전은 왕조 교체기의 사회이념개혁에 결정적인 역할을 하였던 것이다. 그는 불교를 비판하고 배척하여 유교가 나아갈 길을 환하게 밝히려는 신념 속에서 정치 · 경제 및 사회 제도를 유교이념에 따라 구체적으로 건설함으로써 조선왕조의 유학이 사회적으로 구현될 길을 닦았던 것이다. 그의 벽불론적 업적을 평가하여 양촌(陽村) 권근(權近)은 “그가 불교를 비판하고 배척함으로써 죽음도 편안히 여겼던 것은 사람들의 미혹됨을 걷어 주려 한 것이니 그 보여 주는 뜻이 매우 절실하다. 맹자는 우(禹) · 주공(周公) · 공자(孔子)를 계승하였고, 그는 또한 맹자를 계승하였다.”11)고 하여 정도전의 벽불론이 지닌 중요성을 강조하고, 정도전의 벽불론적 저술은 한유(韓愈)를 비롯한 중국 유학자들도 이루지 못한 것인데 그가 조선왕조 개국 초기에 완성하여 조선시대 유학의 기반을 견고히 하는 데 기여하였던 것은 주목할 만하다.

성리학의 학파적 계승은 고려 말기의 정몽주에서 발단한다. 정몽주는 ‘동방 이학(理學)의 시조(始祖)’라고 일컬어지며, 그는 고려왕조에 충절을 지켜 죽음으로써 세력에 저항하는 의리정신의 표본을 보여 주었던 것이다. 조선왕조에 벼슬하기를 거부한 야은(冶隱) 길재(吉再)는 정몽주의 문인(門人)으로 인정되고, 또한 길재는 향리(鄕里)에서 학문을 강론하고 후진(後進)을 교육하는 데 전념하여 그의 문하에서 조선시대 도통(道統)이 성립되었다. 길재 → 김숙자(金叔滋) → 김종직(金宗直) → 정여창 · 김굉필이 사제(師弟)를 이루어 학풍을 계승하여, 조선왕조 전반기에서 사림파의 정맥(正脈)을 이루었던 것이다. 이들 사림파는 의리를 중시하고 성리학을 연구하는 데 노력하며 권력에 영합하는 것을 수치로 여겨 왔다.

또 한편 성리학을 학문의 바탕으로 연구하면서도 왕조교체기에 두 왕조에 벼슬하였던 학자로서 권근 등은 조선 초기부터 대대로 조정의 고위관직에서 활약하여 정치적 세력의 기반을 갖고 있었으므로 훈구파라 불리었다. 이들은 정치적 현실을 중요시하고 그 위에 유교적 제도와 질서를 수립하는 데 노력함으로써 조선왕조 초기 유교문화의 담당자였으나 다음 시대에는 사림파가 정통이 되고 훈구파의 행적은 외면당하고 말았다. 조선시대 유학의 출발점에서 보여 준 학풍의 이러한 이원적 구조는 전자가 이념의 본질적 추구에 충실한 데 비하여 후자는 이념의 사회적 실현에 공로를 세움으로써 조선왕조 후기의 유교사회의 구조와 그 성격을 특징짓고 있는 것이다.

조선 초기에 정도전을 중심으로 하는 불교에 대한 변척(辨斥) 활동이나 조선 중기 조광조에 의해 도교(道敎) 기구인 소격서(昭格署)의 혁파(革罷)를 주장한 것은 유교의 정통성을 밝히고 순정성(純正性)을 확립하려는 노력의 일단이며, 벽이단정신의 구현인 것이다. 이처럼 도학의 순정성의 확보를 위해서는 정통과 다른 신앙과 사상체계를 이단으로 배척하는 동시에 유교 안의 학풍들에 대해서도 한 치의 차이도 허용하지 않는 엄격한 정화(淨化)가 추구되었다.

이단비판론을 유교 내부의 학풍에 대해 적용시킨 대표적 사례로는 주자학에 의한 양명학(陽明學) 비판을 들 수 있다. 조선 중기 이후에 송대의 육상산(陸象山)과 명대의 왕양명(王陽明)의 학설(육왕학 · 양명학)이 소개되었을 때 퇴계(退溪)는 주자학(정주학, 程朱學)의 입장에서 양명학에 대해 날카로운 비판을 가하여 「전습록논변(傳習錄論辨)」을 저술하였다.12) 나아가 양명학에 대한 비판을 넘어서 주자학의 내부에서도 이기(理氣) · 성정(性情)의 개념적 차이에 따라 날카로운 논변(論辨)을 전개하는 것은 발상의 근원에서 털끝만큼의 차이(호리지차, 毫釐之差)도 허용하면 의리의 실행에 이르면 천리만큼이나 벌어진 오류(천리지류, 千里之謬)가 나오게 된다는 경계의 비판적 자세로 벽이단정신의 논리적 특징을 보여 주는 것이다.

주자의 학문적 권위가 절대화되면서 주자의 학설과 어긋나는 이론을 제시하면 ‘사문난적(斯文亂賊)’으로 단정되어 통렬한 비판을 받아 왔었다.13) 이러한 비판정신은 당쟁이라는 정치적 요소와도 관련되어 극심한 대립 속에 상대방을 공격하는 수단으로서 ‘이단지변(異端之辨)’을 끌어들이는 학문적 분쟁의 양상을 보이기도 하였으나 주자학 자체의 권위는 동요되지 않았던 것이다.

영조 · 정조 시대로부터 천주교가 유교적 전통사회에 전파되면서 하나의 커다란 사회문제와 사상사적 갈등을 보여 주었다. 특히 실학파의 주류를 이루는 기호남인(畿湖南人)들의 일부가 천주교의 연구와 신앙활동에 참여하자 유교 지식인들뿐만 아니라 정부도 천주교를 ‘이단’으로 규정하여 탄압을 가하였다. 이승훈(李承薰)(1756-1801) · 이가환(李家煥)(1742-1801) · 이벽(李檗)(1754-1786) · 정약용 형제 등 당대의 명문 집안의 선비들이 천주교 신앙에 입교하자 뒤따라 비판의 공격이 집중되어 이들은 사형되거나 유배되었고, 정쟁(政爭)과도 얽혀 천주교 신앙을 배교하여도 형벌을 면할 수가 없었다. 더욱이 봉건질서 속에 억압을 받던 하층민이 천주교에 대거 입교하자 유교적 전통질서가 위협을 받게 되었으며, 정부는 국법으로 모역죄(謀逆罪)에 해당시켜 천주교 신도들을 여러 차례에 걸쳐 교옥(敎獄)으로 무수히 처형하였다.

조선왕조 말기의 사회 상황이 이미 유교이념의 숭고한 도학정신은 쇠퇴하였고 봉건질서의 말폐(末弊)가 극도에 달하여 사회 붕괴가 일어나는 과정이었으나, 수백 년 정착한 유교체제는 제사를 거부하고, 가족윤리와 국가윤리에 대한 이견(異見)을 내세우는 천주교를 개국 이래의 최대 최악의 ‘이단’으로 단죄하여 배척하는 데 최후의 정열을 기울였던 것이다. 정조 임금의 관용정책 아래서도 신해교옥(辛亥敎獄)(1791)을 비롯한 천주교도의 처형이 있었고, 천주교 서적을 불태우고 금교령을 내렸었다. 순조 이후 고종 시대까지 전국적으로 ‘오가작통법(五家作統法)’으로 신도를 색출하는 소요가 그치지 않았고, 이러한 배척은 청나라와 서양 여러 나라의 국제관계로까지 확대되는 중대 문제였다.

천주교 신앙은 옥사(獄事)를 일으키기 이전 학문적 관심에서 연구하던 유학자들에 의하여 일찍부터 비판이 제기되었다. 이익(李瀷)은 「천주실의발(天主實義跋)」을 써서 천주교가 환적(幻迹)을 말하여 미혹시킨다고 경계하였고, 신후담(愼後聃)(1702-1761)은 『서학변(西學辨)』을 지어 천주교 서적인 『영언려작(靈言蠡勺)』 · 『천주실의(天主實義)』 · 『직방외기(職方外記)』에 대한 체계적인 이론적 비판을 가하여 양주 · 묵적(楊朱 · 墨翟) 이래의 ‘이단’들과 마찬가지로 천주교도 의를 저버리고 이를 추구하는 ‘이단’으로 변론하여 배척하였다.

안정복(安鼎福)의 「천학고(天學考)」와 「천학문답(天學問答)」이나 이헌경(李獻慶)(1719-1791)의 「천학문답(天學問答)」 등도 천주교를 ‘이단’으로 규정하고 배척할 것을 역설하였다. 또한 교옥을 전후하여 조정에서도 척사를 주장하는 상소(上疏)가 폭주하였고, 군왕(君王)의 이름으로 「토역반교문(討逆頒敎文)」(1801, 순조 1)과 「척사윤음(斥邪綸音)」(1839, 헌종 5)이 반포되었다.

그러나 이단배척론은 유학의 벽이단적 전통에서 도입된 개념을 그대로 이론적 근거를 삼고 있으며 벽이단론을 통한 유교 자체의 이념 심화는 진전을 보이지 못하고 말았던 것으로 벽이단정신의 소극적 측면인 배척의 활동은 강하였으나 적극적 측면으로서 ‘도’의 실현을 위한 유교이념의 계발에는 실패하였다. 그러나 정통의 순정성을 확보하며 이단에 대한 엄격한 배척의 자세는 한국유교의 문화적 특성을 이루는 핵심적 요소의 하나임에는 틀림없다.

한국유교는 각 시대에서 중국의 유교사상을 수용하였지만, 한(漢) · 당(唐) 시대의 실천적 규범이 우리 나라의 삼국시대 이후 국가를 경영하는 기본원리가 되고 대중의 생활규범으로 정착되었다. 그 기본형식은 ‘효’의 규범을 기초로 하는 가족공동체의 결속이 국가나 사회체제를 지탱하는 도덕적 기반을 이루는 것이었으며, 이러한 체계에 바탕하여 한국은 유교문화의 국가로서 확고한 전통을 형성하였다.

그 후 고려 말기 도학-성리학이 수용되면서 정통의식과 의리론은 사실상 조선 말기까지 지속되었던 한국사회의 가치기준이요 사회조직의 원동력이 되어 왔다. 중국의 성리학과 정통의식이 원(元) · 명(明) 시대를 거치면서 상당히 변한 데 비해, 조선시대의 성리학은 엄격히 주자(朱子)를 기준으로 하고 퇴계(退溪) 이황(李滉)과 율곡(栗谷) 이이(李珥)를 두 원류로 하는 학맥이 형성되어, 그 성리설의 정통의식과 학통의 엄격한 계승이 이루어졌다는 점에서 중요한 특징적 면모가 드러난다.

또한 한국사회는 ‘예’ 문화의 전통이 확립되고 엄격히 실천되면서 ‘예의’를 국가적 기본이념으로 표방하였던 사회이다. 『주자가례』가 도입된 이후 그 실천의 철저함과 해석의 다양성에 따라 ‘가가례(家家禮)’로 번쇄함에 빠져 들었지만, 그 의례중시(儀禮重視)의 전통은 한국문화의 독특한 양상을 보여 준다. 또한 의례문화의 형식주의에 젖은 폐단은 한국문화의 부정적 그늘의 중요한 부분을 차지한다. 이처럼 엄격한 의례문화가 신분적 질서를 고착시키는 부정적 측면을 지닌 반면에 조선왕조를 오랜 세월동안 안정하게 유지시켜 주는 데 기능하였던 긍정적 측면도 있다. 그러나 오늘날 한국사회에서 유교의례의 유산은 이미 종파적 문화가 아니라 한국인의 공통적 문화기반을 이루고 있는 것이 사실이다.

한국의 ‘선비’ 문화는 의리와 강직성으로 국가적 위기에 침략자에 대한 저항의식을 발휘하고, 평소에는 모든 빈곤과 시련을 견디고 부귀의 유혹을 물리치며 자기 수양의 경(敬)을 실천하는 엄격한 수도자적 문화를 이루고 있으며, 특히 시와 서화 · 음악의 예술에서 단아하고 품격 높은 선비문화를 실현하여 한국 문화의 맑고 곧은 기상과 지성적 세계를 확립하였다.

한국의 유교문화는 정통성의 엄격성과 순정성을 요구하면서 불교 · 노장(老莊) · 서학 등 다른 종파와 사상에 대해 철저하게 비판하는 ‘벽이단’의 전통이 있다. 심지어 같은 성리학의 전통에서도 이론이 다르면 이단 · 사설로 배척하고 주자의 경전 해석과 한 마디만 달라도 ‘사문난적(斯文亂賊)’으로 몰아붙이는 폐쇄성은 한국의 유교문화가 지닌 가장 큰 특징의 하나요, 그만큼 유교전통을 엄격히 수호해 왔지만 동시에 새로운 사상조류를 수용하고 적응하지 못하여 ‘문화적 경직성’이 심화되고 사회적 폐쇄성에 빠지는 경향이 있었던 것도 사실이다.

2장 유교와 한국인의 도덕의식

한국의 전통윤리는 여러 가지 강줄기들이 모여 들어 이루어진 하나의 큰 강물에 비유할 수 있다. 한편으로 우리 내부에서는 상고대에서 흘러내려 온 우리 고유 전통의 원류를 간직해 가고 동시에 시대마다 부딪치는 우리의 풍토적 자연환경과 역사경험적 조건을 지니고 있으며, 다른 한편으로 밖으로부터 사방에서 흘러들어 온 다양한 종교사상과 외래문물의 영향을 우리 문화에 받아들임으로써 매우 복합적인 윤리전통을 형성해 왔다. 그 가운데 우리의 윤리전통에 가장 뚜렷한 영향을 미치고 가장 확고한 기반을 유지하고 있는 것은 유교적인 도덕의식이라 할 수 있다. 이에 따라 한국의 윤리전통을 이해하는 과정에서 우선 유교적 기반에 관심의 초점을 두면서, 그 복합적인 양상과 특성을 해명하는 데 유의하고자 한다.

우리의 윤리적 전통은 각 시대 사회의 역사적 이념 및 가치관과 긴밀한 관계를 이루고 있다. 그 시대에서 현실의 기준을 정립하고 미래를 지향하였던 가치관이 바로 도덕의식이고, 그 도덕의식의 역사적 축적을 전통윤리라 할 수 있다. 이러한 우리의 전통윤리는 (1) ‘인간에 대한 이해’와 (2) ‘세계에 대한 이해’가 도덕의식의 근본원리를 이루고 있으며, (3) ‘인간사회의 계층적 질서’와 (4) ‘이질적 문화전통 사이의 교류’가 바로 도덕규범의 구체적 다양성을 전개시키는 조건이 되며, 동시에 새로운 가치관을 형성하는 구성요소가 된다.

한국의 전통윤리는 우리의 삶의 방법이요 역사의 경험과 대응양식이며, 사회질서의 안정된 구조의 탐색이요 지탱의지이다. 따라서 단일한 형식과 논리에 의해 확립된 것이 아니라 끊임없이 상반된 다양성 속에서 조화와 균형을 이루는 것이다. 우리는 각 시대에 따라 도덕의식에 엄청난 변혁을 겪기도 하지만 이 전통윤리는 그 변화의 모든 다양성을 포용하는 하나의 커다란 연못과 같은 것이라 하겠다. 그 융해된 전체가 우리의 구체적 시대윤리를 결정하는 역사의 기반으로 놓여 있음을 확인할 필요가 있다.

한국의 전통윤리는 인간에 대한 독특한 이해를 전제로 삼고 있다. 그것은 인간존재 속에서 도덕규범의 근거와 가치의 근원을 확인하고 있음을 의미한다. 인간존재의 도덕성은 초월적 존재에 근원한다 하더라도 그 도덕성은 철저히 인간의 내면성에서 발견되고 있으며, 또한 인간의 능동적 실천으로만 성취될 수 있는 것임을 인식하고 있다. 어떤 의미에서는 인간존재가 우주적 중심으로 이해되는 인간관을 지니기도 한다. 곧 우리 민족의 시조신화이면서 건국신화인 ‘단군신화’에서는 인간을 하늘과 땅의 한 정점으로 제시한다. 곧 하늘 높은 곳에 있는 하느님의 아들(환웅, 桓雄)은 인간세상을 탐내어 찾았고(탐구인세, 貪求人世), 산골짜기 깊은 동굴 속에 살던 짐승(웅 · 호, 熊 · 虎)은 인간의 몸으로 태어나고자 빌었다(원화인간, 願化人間) 한다.

인간은 근원적으로 죄악의 존재가 아니다. 타고나면서부터 축복을 받은 선량한 존재이다. 따라서 도덕의 근원은 인간을 초월한 세계에서 나와 인간을 속박하는 데 있는 것이 아니다. 오히려 인간의 감정에 조화를 얻고 인간관계의 원만한 결합을 이루는 데에서 모든 도덕적 가치가 근원하는 것이라는 믿음을 지니고 있다.

고구려의 제천(祭天) 의례인 동맹(東盟)이나 부여의 영고(迎鼓) 및 예(濊)의 무천(舞天)에서 보듯이 우리의 고대인은 하늘에 제사 드리면서 피가 흐르는 희생의 제물을 바치는 데 치중하기보다는 오히려 며칠 밤낮을 계속하여 술 마시고 노래하며 춤추는(음주가무) 축제로서의 성격을 보여 주고 있다. 인간은 하늘에 있는 지고(至高)한 신적(神的) 존재나 자연에 대해 공포심에 사로잡혀 있지 않다. 오히려 초자연적 신들과 인간의 신명(神明)이 한데 어울리는 제사의례 속에서 우리의 인간이해의 성격을 이해할 수 있을 것이다.

신라의 ‘화랑’도 엄격한 극기(克己)의 수련이 아니라 산과 물의 자연 속에서 노닐면서 도덕과 의리를 서로 연마하고, 노래와 음악으로 서로 즐거워함으로써 인간의 기상을 화창하게 펼치게 하는 수련을 중요시하고 있다. 어떤 초월적 신(神) 존재를 도덕규범의 표준과 근원으로 삼고 자신을 그 아래에 맡기는 태도와는 상당한 차이가 있다. 자신의 내면에서 도덕적 확신의 근원을 발견하고 자신의 책임으로 당당하게 서는 도덕적 자세는 삼국시대에서부터 형성된 우리의 윤리전통으로 확인할 수 있다.

인간에는 마음과 신체가 있고, 마음에는 다시 타고난 불변의 성품과 수시로 변하는 감정이 있다. 우리의 고대사회는 인간의 신체적 미모와 본능적 감정을 긍정적으로 받아들이고 있는 측면을 지닌다. 곧 신라에서는 용모가 수려함을 중시하여 화랑의 시초에 미모의 여성을 ‘원화(源花)’로 내세웠으며, 고구려 유리왕의 「황조가(黃鳥歌)」에서는 “꾀꼬리도 이리저리, 암수가 서로 의지하며 노는데, 외로운 나는, 누구와 함께 돌아가리.”라 시를 읊어 연모의 감정을 승화시키고 있음을 보여 준다.

특히 인간의 성품이 지닌 도덕적 가치는 유교규범이 전래하면서 더욱 선명하게 인식되어 갔다. 유교적 규범으로는 ‘인(仁) · 의(義) · 예(禮) · 지(智) · 신(信)’과 ‘충(忠) · 효(孝) · 열(烈)’ 등을 들어 볼 수 있다. 이러한 덕목은 인간의 내면적 인격성으로서 확인되기도 하지만 기본적으로 인간관계를 맺는 인격적 덕성이다. 나아가 유교적 덕목은 국가적 질서 및 국가 사이의 관계에서도 적용되고 있다.

특히 삼국시대는 고대국가의 성립과 국가조직의 발전이 신속하게 진행되던 시기이므로 이 시대에 요구되는 도덕의식은 국가조직의 강화에 기여할 수 있는 덕목을 중시하고 있었던 것이 사실이다. 국가조직의 안정과 통합을 통한 강화의 규범은 대표적으로 ‘충절’(충, 忠) · ‘효도’(효, 孝) · ‘정절’(열, 烈)을 들 수 있다. 곧 가정에서는 자식이 부모에게 순종하는 ‘효도’의 규범과 부부 사이에 지어미가 지아비에게 순종하는 ‘정절’의 규범이 요구되며, 국가에서는 백성이 국가에 봉사하고 순종하는 ‘충절’의 규범이 요구된다. 이러한 규범은 개인의 자율성을 중시하기보다는 가정 혹은 국가라는 공동체의 통합을 강화하는 인간관과 관련되어 있다.

고구려 유리왕의 태자 해명(解明)이 이웃 황룡국왕(黃龍國王)과 갈등을 일으키게 되자 유리왕이 태자에게 사람을 보내어 말하기를, “내가 도읍을 옮긴 것은 백성을 편안히 하여 나라의 기틀을 튼튼히 하려 함인데, 네가 나를 따르지 않으며 강한 힘을 믿고서 이웃 나라에 원한을 맺으니 자식의 도리가 어찌 이러한가.”라 나무라며 자결하도록 칼을 내려 주었다. 이 때 주위의 만류를 뿌리치고 태자 해명은 “내가 뜻밖에 부왕(父王)에게 견책을 당하고 이제 부왕이 나를 불효하다 하여 칼을 내려 자결하게 하니, 아비의 명령을 어찌 벗어날 수 있겠는가.”라 하고 자결하였다. ‘아비의 명령을 벗어날 수 없다’(부지명기가도호, 父之命其可逃乎)는 부모에 대한 순종의 원칙은 ‘효’의 규범으로 삼국시대 초기에서부터 확고하게 제기되고 있음을 볼 수 있다.

또한 고구려의 대무신왕(大武神王)이 둘째 왕비의 소생인 왕자 호동을 사랑하자 첫째 왕비(원비, 元妃)가 자기 소생인 태자의 자리를 뺏을까 의심하여 호동을 모략하였다. 주위에서는 호동에게 스스로 해명하도록 충고하였으나 그는 “내가 만약 해명한다면 이는 어미(원비)의 악함을 드러내는 것이요 임금에게 근심을 끼치는 것이니, 어찌 효도라 할 수 있겠는가.”라 하며 자결하였다 한다. 태자 해명이나 왕자 호동은 효도를 위해서라면 어떤 억울함도 잊어버리고 자신의 목숨을 끊는 것도 마땅한 일로 받아들이고 있다. 국가적 권위의 기초로서 가족적 인간관계의 권위를 확립하는 규범이 얼마나 확고하게 자리잡고 있는지를 엿볼 수 있게 한다.

그러나 삼국시대 초기의 강건한 사회질서 속에서는 도덕규범도 맹목적인 획일화에 빠져 있지 않았던 사실을 주목할 필요가 있다. 곧 부모에 대한 효도의 순종보다도 중대한 의리(대의, 大義)를 앞세우고 있는 것이 사실이다. 국가의 위난을 염려하는 충절이 효도와 일치하여 결합할 때는 생명을 버리면서 부모의 명령에 순종하는 효도의 규범을 실현하기도 한다. 그러나 고구려 평강왕(平崗王, 평원왕)의 딸 평강공주는 부왕이 평소에 온달에게 시집보내겠다고 희롱하였던 사실을 지적하면서, “필부도 오히려 식언(食言)하려 하지 않는데 하물며 지극히 존귀하신 임금이야 이를 게 있겠습니까. 이제 임금님의 명령이 그릇되었으니 제가 감히 받들 수 없습니다.”라 하여 귀족 가문에 출가하라는 부왕의 명령조차 거절하였다. 한 마디 말의 신의(信義)를 부명(父命)이나 왕명(王命)의 권위보다 앞세우는 도덕적 확신을 밝히고 있다.

신라의 강수(强首)도 대장장이의 딸을 아내로 맞아들이는 것이 부끄럽지 않냐고 꾸짖는 아버지에게, “가난하고 비천한 것이 부끄러운 것이 아니라 도리를 배우고 행동하지 않는 것이 진실로 부끄러운 것입니다.”라 주장하여 대의를 밝힘으로써 아버지의 명령도 거스르고 있다. 이들의 행적에서 보이는 것처럼 부모의 명령이라도 중대한 의리에 일치되지 못하면 대의를 따름으로써 부모의 명령을 어기는 것이 오히려 도리에 합당한 것으로 제시되기도 한다.

조선시대에는 유교적인 삼강(三綱) · 오륜(五倫)의 도덕규범을 대중적으로 확산하기 위한 방법으로서 『삼강행실도(三綱行實圖)』와 『오륜행실도(五倫行實圖)』 등을 간행 · 보급하여 도덕적 실천의 모범을 구체적으로 제시하였다. 또한 이러한 도덕규범의 대중적 확산은 그 시대 사회의 질서를 확립하는 기초로서 강화되어 왔던 것이 사실이다.

이와 동시에 조선시대의 지도적인 지식층인 사림파(士林派)의 선비는 도덕규범의 근원으로서 마음의 내면적 순수성과 진실성에 기반해서 개인의 도덕적 인격을 확립하는 데 가장 깊은 관심을 보여 준다. 뜻을 진실하게 하고(성의) 마음을 바르게 하는(정심) 기초 위에서 자신의 인격을 닦는 ‘수신(修身)’의 실천과 공경으로 살아가고(거경, 居敬) 지극히 정성스러운(지성) 생활을 통한 ‘수양(修養)’의 실천이 인격의 도덕성을 확립하는 근본과제로서 추구되었다. 이에 따라 벼슬에 나아가서 사회적 책임을 맡는 일에 신중하고 물러나 자신의 마음과 지조를 지키는 데 노력하는 것이 새로운 풍조를 이루었다. 조선 중기의 퇴계(退溪) 이황(李滉)과 남명(南冥) 조식(曺植)은 관직에 나가는 데는 신중하고 물러나기를 주장으로 삼아 수양에 전념하였던 대표적 선비로 조선사회에서 뚜렷한 귀감이 되고 있다.

그렇다고 조선시대 선비들이 내면적 수양론에 머물고 있는 것은 아니다. 또 하나의 방향으로서 외향적으로 추구되는 사회규범은 ‘의리(義理)’라 할 수 있다. 곧 조선시대 선비의 도덕의식에 중심 주제를 이루고 있는 것은 ‘인간의 욕망’(인욕)을 극복하고 ‘보편적 이치’(천리)를 확보하는 것이요, 그 보편적 이치는 곧 ‘의리’로 확인되고 있다. 사회와 역사에 적용되는 이 의리는 모든 탐욕과 폭력을 거부하고 비판하는 규범원리이며, 강한 실천적 결단의 원동력이 되고 있다. 의리는 인간의 욕망을 억누르고 인간본성의 근원적 가치를 확보하려는 도덕의식이라 할 수 있다. 그만큼 의리의 표방은 인간의 신체적 · 감정적 차원을 억제하는 본성의 절대적 지배체계를 추구하는 도덕질서이다.

이처럼 유교적 도덕규범의 영향에 따른 삼국시대의 윤리전통은 국가적 통합체계의 권위를 확보하기 위한 인간관계의 질서로서 ‘충’과 ‘효’의 규범질서를 강조한 것이라면, 이에 비하여 조선사회는 개인적 도덕의식의 근저를 확인하고 사회적 기반의 정당성을 확립하기 위하여 인격적 내면의 도덕성을 각성하는 ‘경(敬)’과 ‘의(義)’의 규범질서를 제기하고 있다. 이러한 도덕규범의 체계와 사회질서의 체계는 기본적으로 인격적 도덕성과 인간관계의 질서를 통하여 확립되고 있다는 사실에서 우리의 윤리적 전통이 그 시대의 역사적 요구와 인간이해의 상호연관 속에서 성립되고 있음을 이해할 수 있다.

유교적 도덕규범은 그 기초에 일종의 세계관을 전제로 내포하고 있다. 곧 유교적 세계관에는 초월적 세계로서의 하늘[天]과 현실의 구체적 자연세계로서의 땅[地]이 있으며, 이와 더불어 인간[人]은 한편으로 하늘과 땅이라는 우주와 관계를 맺고, 다른 한편으로 인간 사이에 서로의 관계를 맺고 있는 것으로 이해된다. 상고 시대에는 제사의례를 생활의 중심 부분에 두면서 인간사회의 규범은 기자(箕子)의 ‘팔조금법(八條禁法)’에서처럼 최소한도의 형평을 보장하는 것이었다. 이에 비해 신화적 사유에서나 유교규범의 근원에서는 인간사회를 넘어선 초월적 세계에 대한 의식이 제시되고 있다.

고구려의 시조신화는 시조 주몽이 천제의 아들인 해모수와 하백의 딸인 유화사이에서 태어났다는 신화이다. 그것은 하늘(천제의 아들)과 땅(하백의 딸)의 만남을 통해 인간(주몽)이 출현했다는 점에서 인간존재의 발생근원을 우주론으로 설명하고 있는 것으로서 단군신화에서 환웅과 웅녀의 만남으로 단군이 탄생하는 사실과 같은 구조를 보여 준다. 이러한 천 · 지 · 인 삼재(三才)의 결합은 고대사회의 도덕적 기반으로 이해할 수 있다.

고구려의 태조대왕(太祖大王)의 흉몽(凶夢)에 대해 우보(右輔)인 고복장(高福章)은 “불선(不善)을 행하면 길(吉)도 변하여 흉(凶)이 되고, 선(善)을 행하면 재앙도 도리어 복이 됩니다. 이제 대왕께서 나라를 집안처럼 근심하고 백성을 자식처럼 사랑하니 비록 작은 차이가 있어도 무슨 손상됨이 있겠습니까.”라고 충고한다. 이처럼 ‘천명(天命)’ 혹은 ‘신’의 의지에 따른 길 · 흉이나 화 · 복도 인간의 도덕적 선 · 악과 연관을 맺음으로써 결정된다는 사실의 확인은 인간의 도덕성이 세계의 중심에 자리 잡는 것으로 파악하는 근원적 책임의 인식을 보여 주는 것이다.

그러나 동시에 이 인간의 도덕성은 천명의 근원성을 전제로 하고 있음을 보여 준다. 곧 신라의 유리왕(儒理王)은 나라 안을 순행(巡行)하다가 한 노파가 추위에 굶주리고 얼어 죽게 된 것을 보고서, “내가 미미한 몸으로 왕위에 있으면서 능히 백성을 기르지 못하여 늙은이와 어린이를 이런 지경에 이르게 하였으니 이것은 나의 죄이다.”라 밝히고, 굶주리고 병든 백성을 구제하였다 한다. 임금의 지위에 있다는 무거운 책임과 죄의식을 각성하는 것은 한 인간존재로서 자기 자신을 미미한 존재로 낮추고, 동시에 천명 앞에서 두려움으로 자신의 도덕적 의무감에 대한 인식을 나타낸다.

진흥왕(眞興王)은 순수비(巡狩碑)에다, “몸소 조심하고 스스로 삼가하여 하늘의 도를 어길까 두려워하며, 또한 하늘의 은혜를 입어 국운과 기강을 열었으며, 그윽하게 천신과 지기(地祇)에 감응하여 부절(符節)처럼 상응하고 계책이 합치하니, 사방으로 국경을 넓혀 인민과 영토를 널리 획득하게 되었다.”14) 한다. 국토의 개척이 천도와 천은(天恩)에 근거하고 하늘과 땅의 신명(神明)을 감응시킨다는 것은 인간의 힘으로만 결정할 수 없는 신성한 초월적 힘의 실재를 확인시켜 주는 것이다. 특히 하늘의 도움(천은, 天恩)을 받아 큰일을 도모할 수 있다는 것이 天의 초월적 힘에 대한 신앙이라 한다면, 이에 비해 하늘의 도리(천도)를 어기지 않아 모든 일을 성취할 수 있다는 것은 유교적 천명(天命) 사상과 연결되는 도덕성의 근거를 인식하는 것이라 볼 수 있다.

고구려 봉상왕(烽上王) 때 국상(國相)인 창조리(倉助利)는, “하늘의 재앙이 거듭 닥쳐 와서 곡식이 익지 않으므로, 백성들이 살 곳을 잃어 건장한 사람은 사방으로 떠돌아다니고 늙은이 · 어린이는 구렁텅이에 뒹굴고 있습니다. 이는 진실로 하늘을 경외하고 백성을 근심하여, 두려워하며 반성할 때입니다. 대왕께서는 일찍이 이 일은 생각하지 않으시고 굶주린 백성을 몰아다가 토목의 역사로 괴롭히시니, 백성의 부모가 된 뜻에 심히 어긋납니다.”라고 임금에게 간언하였다. ‘하늘을 경외하고 백성을 근심하여, 두려워하며 반성할 때’(외천우민, 공구수성지시, 畏天憂民, 恐懼修省之時)라는 인식은 바로 천명과 민심이 두 궁극세계로서 서로 상통한다는 이해를 포함하며, 동시에 천명을 경외함으로써 내면의 도덕적 인격성을 수양하고 성찰하는 도덕적 실천방법을 제시한 것이다.

또한 후백제의 견훤(甄萱)이 군사를 일으키자 신라의 경애왕(景哀王)이 왕건(王建)에게 견훤을 토벌하도록 요청하였을 때 왕건은 “내가 견훤을 두려워하는 것이 아니라 그의 악이 가득 차서 저절로 쓰러지기를 기다리는 것이다.”라 대답하고 있다. 그것은 한 인간에게 악행이 쌓이면 반드시 천벌을 받음으로써 그 악한 사람이 멸망한다는, 천명의 의로움과 필연성에 대한 확신을 보여 주고 있다.

고려 성종 때 최승로(崔承老)는 28조목의 상소를 올리면서, “성인(聖人)이 하늘과 인간을 감동시키는 것은 순수하고 한결같은 덕과 사사로움이 없는 마음을 지니고 있기 때문이다.”라 하여 인격의 순수한 도덕성은 천 · 인관계와 인간의 상호관계에서 도덕적 일치로 확장될 수 있음을 제시하고 있다. 유교전통의 도덕성은 이 세계의 다양한 존재들 사이에 갈등과 대립을 극복하고 천지와 인간사회가 조화를 이룬 상태로서 이해된다. 따라서 인간 혹은 하늘(천)과 자연(지, 地)의 어느 한쪽이 결정적으로 지배하는 세계질서가 아니라 서로의 역할이 상응되고 일치되는 순응과 조화의 덕을 기본으로 삼고 있다.

고려 말 조선 초의 정도전(鄭道傳)은 하늘의 상제(上帝)와 인간의 마음이 대화하는 형식으로 된 「심문천답(心問天答)」 편을 저술하여, 마음이 천명을 받고 천리(天理)를 알면서, 물욕을 막아 가는 ‘천인합일(天人合一)’의 도덕원리를 제시한다. 천리를 선의 근거로 삼고 물욕을 악의 근거로 파악함으로써 인간내면에서 성품(천성)을 지키고 욕심(인욕, 人欲)을 막는 도덕규범의 체계를 수립하고 있다. 이처럼 천리의 성(性, 선)과 기질의 욕(欲, 악)이 인간내면에서 대립하는 구조로서 성(性)과 욕(欲)을 설정하는 도덕원리의 이해는 송나라의 유교이론인 도학(성리학)의 수용에 따라 선명하게 드러났다.

이에 따라 성리학의 심성(心性)개념에 관한 사단칠정(四端七情)논쟁에서 가장 활발하게 토론되었던 핵심 문제는 인간 마음의 현상에서 얼마만큼 천리가 작용하고, 얼마만큼 기질이 작용하는지를 밝힘으로써 인간의 도덕성을 계발하는 방법을 확립하고자 하는 것이었다. 이러한 성리학적 인식에 기초하여 인간의 성품을 배양하는 수양론의 방법이 제기되었다. 여기에 퇴계는 「무진육조소(戊辰六條疏)」에서 ‘정성스럽게 수양하고 성찰하여 하늘의 사랑을 이어갈 것’(성수성, 이승천애, 誠修省, 以承天愛)을 요구하는 경(敬)의 수양방법을 강조하며, 율곡은 ‘기질의 치우침을 교정하여 본래의 성품을 회복할 것’(교기질지편, 이복본연지성, 矯氣質之偏, 以復本然之性)을 요구하는 성(誠)의 수양론을 제시함으로써 방법적 차이를 보여 주고 있다.

인간의 심성에서 물욕을 억제하고 천리를 드러내어 간직하기를 추구하는 도학적 도덕규범의 원리는 유교적 전통윤리 속에 대립과 일치의 양면성을 지닌 세계관을 제시하게 되었다. 이러한 규범질서는 물욕의 억제에 따라 청빈한 선비의 도덕성을 강화하였지만 사회적 빈곤화를 초래하였고, 천리의 관념적 존중에 따라 의리의 명분론적 형식에 치우쳤던 것이 사실이다. 이에 대해 조선 후기 실학파에서는 인간의 욕망을 긍정적으로 재발견함으로써 천리와 인욕의 대결구조를 해소하는 새로운 세계관을 제시하였다. 이에 따라 도덕의식은 더욱 현실화되어 갔으며, 사회적 관심을 의리의 보편적 명분으로부터 서민생활 속으로 밀착시켜 추구할 수 있는 길을 열었던 것이다.

전통사회는 신분계급이 엄격한 사회였다. 동맹(東盟) · 무천(舞天) · 영고(迎鼓) 등 고대의 제천(祭天)의례에서처럼 모든 사람이 모여 음주가무하는 속에서는 신분계급이 뚜렷하게 드러나지 않지만, 신라의 골품제도에서 이미 신분제도가 정립되었음을 볼 수 있다. 따라서 삼국이 국가의 제도를 정립해 감에 따라 점차 신분계급이 분화되었음을 인정할 수 있을 것이다. 신분의식은 특히 유교적 예교질서가 전래하면서 더욱 엄격하게 분화되고 도덕규범으로 정착되었을 것으로 보인다. 이러한 신분질서는 도덕규범과 결합하여 공통체의 통합된 질서를 확립하는 데 기능하기도 하면서 동시에 신분계급의 차이에 따라 사회 내적인 분열과 갈등의 원인으로 작용하기도 한다.

삼국시대 초기는 국가간의 긴장에 따라 국가내의 통합을 위해 신분의식을 극복하기 위한 도덕규범적 인식이 활발하게 일어나고 있음을 본다. 신라 경덕왕 때의 승려 충담사(忠談師)는 임금에게 「안민가(安民歌)」를 지어 올린 속에서, “임금은 아비요 신하는 사랑스런 어미시라 / 백성을 즐거운 아해로 여기시니 백성이 그 은혜 알지로다 / ··· 임금답게 신하답게 백성답게 할지면 / 나라는 태평하리이다.”라 읊었다. 임금 · 신하 · 백성의 신분계급이야 엄격하게 구별되는 것이 사실이다.

그러나 여기서는 먼저 이 신분계급 사이의 관계를 아비 · 어미 · 아해의 가족관계로 제시함으로써 법과 권력의 권위에 의지한 지배-피지배의 관계가 아니라 사랑과 양육의 의무를 지고 있는 혈연공동체적 관계로 이해하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다. 이와 더불어 이 신분계급은 수직적 지배 · 명령 계열이 아니라 제각기 자기 역할을 함으로써 공동체의 유기적 조화를 추구하는 상호의존적 일체관계로 이해되고 있는 점에 특징이 있다. 유교적 영향 속의 전통사회는 단순한 억압체계가 아니라 유기적 조화질서를 추구하고 있다는 점에 그 도덕적 규범의 기본성격을 이해할 수 있다.

나아가 삼국시대에 이미 분화된 신분계급을 재결합시키는 도덕의식의 근거를 확인할 수 있다. 곧 최고의 신분인 평강공주와 최하의 신분인 온달이 혼인하였다는 이야기는 당시 고구려 사회에서 가장 현격한 신분의 차이도 깨뜨릴 수 있다는 극단적 상황의 설정으로서, 신분질서를 넘어선 도덕적 정당성의 규범이 제기되고 있는 것이다. 삼국시대 신라의 대표적 유학자인 강수(强首)도 대장장이의 딸이라는 미천한 신분의 아내를 맞아들이는 것이 부끄럽지 않다고 선언하는 사실은 인간관계의 신의를 지키는 것이 신분의 격차나 부모의 명령보다 더 근원적 가치기준이라는 도덕의식을 밝히고 있는 것이다. 그만큼 이 시대의 도덕의식은 신분적 제약을 넘어서 보편적 가치규범으로 드러나고 있음을 보여 준다.

고구려의 을파소(乙巴素)는 선비계층의 의식을 보여 준다. 그는 압록강 가에 은둔하고 있다가 고국천왕(故國川王)의 부름을 받아 국상(國相)이 되었을 때, 임금은 ‘귀천을 막론하고 국상에게 복종할 것’을 명령하였으며, 그는 “때를 만나지 못하면 숨어서 살고, 때를 만나면 나가서 벼슬하는 것은 선비의 떳떳한 일이다.”라 하여 지와 덕을 닦아서 때(시운, 時運)를 기다리는 것이 선비가 처신하는 의리임을 제시하였다. 이처럼 선비는 그 위치가 신분계급에 의해 보장되는 것이 아니라 그 지혜와 덕성에 의거하는 것이라는 인식은 신분계급의 계층적 단절을 극복할 수 있는 인격적 가치의식을 보여 주는 것이라 할 수 있다.

고려시대까지의 귀족사회적 질서를 극복하고 조선시대는 과거시험을 통한인재의 등용으로 관료사회를 수립하였다. 그러나 조선사회에서도 봉건적 유교전통의 신분계급은 예교질서를 통하여 더욱 확고하게 정립되었다. 곧 천자(天子) · 제후(諸侯) · 경대부(卿大夫) · 사(士) · 서인(庶人)으로서 다섯 계급의 봉건적 신분계층과 양반(兩班) · 중인(中人) · 양인(良人) · 천인(賤人)의 사민(四民)이라는 네 계급의 신분으로 다시 나누고, 적(嫡)과 서(庶)의 차별을 하면서, 그 안에 다시 미세한 등급을 설정해 가고 있다.

유교의 기본적 도덕원리로서 ‘예(禮)’ 자체의 의미도 친밀하고 소원한 사이를 결정하며(정친소, 定親疎), 혐의가 되는 관계를 갈라 놓고(결혐의, 決嫌疑), 같고 다른 관계를 구별하는 것(별동이, 別同異)으로 인식되며, 또한 높이고 낮춤의 의리(융살지의, 隆殺之義)로 제시되기도 한다. 이처럼 신분적 구별을 엄격히 하고, 그 신분계급의 차이와 인간관계의 친소(親疎)에 따라 의례형식을 세분하여 엄밀하게 규정하는 유교적 예교질서 속에는 상위계층의 이익을 보호하고 지배를 보장하면서 계층적 분열과 비인간적 착취가 이루어진 것도 사실이다.

이에 따라 그 신분적 차별의 폐단에 대한 반성이 일어나게 되었다. 하나는 도학적 입장으로서 신분질서를 지켜 가면서 윗사람이 아랫사람에 대한 관용과 은혜를 베푸는 덕을 강조함으로써 계층간의 대립을 해소하려는 방법을 제시하는 것이다. 이에 비해 다른 하나는 실학적 입장으로서 신분질서의 비인간적 성격을 비판하여 적(嫡) · 서(庶)의 차별이나 노비의 매매를 금하도록 요구하며, 심지어 정약용(丁若鏞)의 경우에서는 모든 사람을 양반이 되게 함으로써 양반이 없어지도록 하자는 제안까지 나오고 있다.

조선시대에서 지배관료계층을 이루고 있는 ‘사대부(士大夫)’가 신분개념인 데 비하여, 선비계층은 ‘사군자(士君子)’로 자각되는 인격개념임을 주목할 필요가 있다. 이러한 선비에는 진유(眞儒, 진사 眞士)와 속유(俗儒, 부유 腐儒)가 있음을 분별하고 군자와 소인의 차이를 구별하여 엄격한 비판적 평가를 내린다. 여기서 진정한 선비는 인(仁)과 의(義)를 도덕적 기초로 삼고 독서와 수양을 통해 학문과 덕성을 닦아서 불의(不義)에 저항하고 위기에 지조를 지키며, 직언으로 천하의 공론(公論)을 주도하는 것으로 인식된다.

또한 선비는 신분계급이 아니라 도덕적 모범으로서 인격개념이므로 사회를 교화하고 이끌어 가는 역할을 담당한다. 따라서 선비는 제왕도 신하로 삼을 수 없으며, ‘임금의 마음을 바로잡는 것’(격군심지비, 格君心之非)을 책임으로 각성하는 인격적 주체로서의 선비관은 신분질서를 넘어서 유교적 전통사회가 지향하는 도덕적 모범을 사회적으로 확립하는 것이라 하겠다.

삼국시대에는 이미 중국과의 활발한 문화적 교류를 통하여 유교의식의 더욱 높은 수준을 이루었으며, 새롭게 불교와 도교사상이 전래하면서 문화적 다양성과 도덕의식의 복합성을 형성하게 되었다. 또한 고려와 조선왕조를 통하여 각 시대마다 새로운 외래사상과 내부에서 제기되는 종교사상의 상호작용에 따라 때로는 도덕의식의 종합적 인식이 제기되기도 하고 때로는 격심한 갈등을 초래하기도 하였다.

삼국시대는 유교적 사회기반과 도덕규범 위에 불교와 도교가 전래해 옴에 따라 각자의 규범을 제시하면서 서로 조화를 이루려는 융화론적 입장이 주류를 이루었다. 곧 신라의 승려 원광(圓光)은 청년 화랑들에게 제시한 ‘세속오계(世俗五戒)’는 유교적 도덕규범을 기초로 하면서 불교적 계율과 조화시킨 것이라 볼 수 있다. 신라 경덕왕(景德王)의 신하이던 이순(李純)은 승려가 된 다음에 임금의 방탕함을 듣고는 대궐문 앞에 나와, 걸(桀)과 주(紂)의 고사(古事)를 들면서 “앞 사람의 실패한 자취를 보고 뒷사람은 마땅히 경계하여야 할 것입니다.”라 간언(諫言)하였다 한다. 유교와 불교가 서로 비난하거나 서로에 무관심한 태도와는 달리 상대방의 도덕규범을 끌어들이는 포용성과 융화적 태도를 보여 준다.

물론 유교와 불교 사이의 차이를 대립적으로 인식하는 견해도 있었던 것이 사실이다. 신라의 강수(强首)는 유교와 불교 가운데 어느 쪽을 배울 것인지 선택하도록 요구받았을 때, “불교는 세상 바깥의 가르침(세외교, 世外敎)이요 나는 사람 사이의 사람(인간인, 人間人)이니, 어찌 불교를 배우겠는가 유자(儒者)의 도(道)를 배우고자 한다.”고 선언한다. 따라서 불교와 유교규범 사이의 융화는 처음부터 이러한 차이에 대한 인식을 전제로 삼고 있는 융화론이다. 이처럼 다양한 종교사상을 융화시키는 논리로서 최치원(崔致遠)은 「진감선사비(眞鑑禪師碑)」에서 “도는 사람에 멀지 않고, 사람은 나라에 따라 다르지 않다. 그러므로 우리 나라의 젊은이들이 불교도 하고 유교도 한다.”고 언명하여, 국경의 분할에 구애되지 않는 인간 성품의 공통성과 그 공통성에 기초한 도의 보편성을 지적하고 있다.

하동(河東) 쌍계사(雙溪寺)에 있는 최치원(崔致遠)이 지은 「진감선사비(眞鑑禪師碑)」의 일부

첫머리에 “부도불원인(夫道不遠人), 인무이국(人無異國), 시이동인지자(是以東人之子), 위석위유(為釋為儒)”의 구절이 보인다.

최치원은 화랑의 정신적 바탕에 민족 고유의 현묘한 도를 지닌 것으로 제시하고 이 도를 ‘풍류’라 규정한다. 이 ‘풍류’는 ‘들어오면 집안에서 효도하고 나가면 나라에 충성하라’는 공자의 가르침, ‘무위(無爲)의 일에 처하며 불언(不言)의 가르침을 행하라’는 것은 노자의 가르침, ‘모든 악을 짓지 말고 모든 선을 받들어 행하라’는 것은 석가모니의 가르침 등 유(儒) · 불(佛) · 선(仙) 3교의 도덕규범을 포함하는 것으로 확인된다. 그것은 우리 민족의 고유정신이 외래의 다양한 종교사상들을 모두 수용하여 융화시키는 힘으로 작용하고 있었음을 보여 주고 있다.

백제 근구수왕(近仇首王)의 태자가 고구려 영토로 깊숙이 진격해 가자 장군 막고해(莫古解)는 『노자(老子)』의 “족(足)한 줄 알면 욕되지 않고 그칠 줄 알면 위태롭지 않다.”고 한 말을 인용하여 진격을 중지하도록 간(諫)하였다 하며, 고구려의 을지문덕이 침략해 온 수나라 장수 우중문(宇仲文)에게 보낸 시에서도 『노자』를 인용하여 “족한 줄 알면 그만 둠이 어떠리.”(지족원운지, 知足願云止)라 읊고 있다.

신라 진평왕(眞平王)이 사냥에 심취하자 김후직(金后稷)은 왕에게 간언하면서 “말 달리고 사냥하는 것은 사람의 마음을 미치게 한다.”는 『노자』의 구절과 “안으로 여색에 빠지고 밖으로 사냥을 일삼으면 그 중의 하나만 있어도 혹 망하지 아니함이 없다.”고 한 『서경』(오자지가, 五子之歌)의 구절을 인용하여 사냥을 못하도록 만류하였다. 이처럼 『노자』의 격언이 다른 사상과 어울려 이 시대 도덕규범을 더욱 풍성하고 생동하게 하는 사실을 엿볼 수 있다.

고구려의 연개소문은 유(儒) · 불(佛) · 보(道) 3교를 정족(鼎足)처럼 서로 의존하여 하나도 빼놓을 수 없는 관계로 보고 도교의 수입을 촉구하기도 하였으며, 고려 태조의 ‘훈요십조(訓要十條)’에서는 유 · 불 · 도 3교를 비롯하여 도참설과 점복술에 이르기까지 배려하고 있다. 다양한 종교사상의 융화는 그 사회의 통합을 위한 규범을 추구하고 있는 것이다. 그러나 고려시대에 들어오면 유교와 불교 사이의 균형 속에서 긴장과 갈등이 일어나는 현상을 볼 수 있는 것도 사실이다.

최승로(崔承老)는 28조목의 상소에서 “3교는 각각 추구하는 바가 있으니 뒤섞어 하나로 만들 수는 없다.”고 선언한다. 여기서 그는 불교의 수행이란 자신을 닦는 근본으로 다음 세상을 위한 밑천이요 유교의 실천은 나라를 다스리는 근원으로 오늘에 할 일이라 파악하여 양자를 대비시키고 있다. 이에 따라 그의 기본 입장에서는 지극히 가까운 오늘을 버리고 지극히 먼 다음 세상을 구하는 일이 그릇된 것임을 역설함으로써 유교를 옹호하고 불교를 견제하였던 것이다.

고려 말 조선 초에 오면서 주자학(도학)이 전파되면서 유교의 정통성을 강화하고 불교를 비판하는 이론이 강력하게 대두하였다. 정도전(鄭道傳)은 『불씨잡변(佛氏雜辨)』에서 불교가 유교적 인간관계의 규범, 곧 ‘인륜’을 부정한다고 비판하며, 가까운데에서 먼 데로 점차 확장시키는 유교적 ‘인(仁)’의 실천과 달리 불교의 ‘자비’는 가까운 인간관계를 끊고 멀리 동물에 대해 베풀고 있는 것이라 거부하였다. 이러한 정통주의적 규범은 사상과 종교의 다양성을 거부하고 도학적 신념을 독단적으로 추구하는 것이며, 도덕규범의 매우 엄격한 권위적 기준을 요구하였다.

도덕규범의 정통적 권위를 확립함과 더불어 행동양식에서 의례의 형식적 엄격성을 요구하면서 조선사회는 활발한 기상보다 섬세한 규범과 의례의 틀에 자신을 구속하고 있었다. 도덕규범의 신념적 권위가 강화되고 이에 따른 의례절차가 엄격하면 할수록 한편으로 서로 비판과 대립이 강화되어 학파의 분열은 물론이요 심각한 사회분열을 겪었으며, 다른 한편으로 배척과 옹호가 강화되어 안팎으로부터 새로운 사유의 등장에 대해 강력하게 억제함으로써 보수적 폐쇄성에 빠져 들게 되었던 것이 사실이다.

조선 후기에 서양문물이 전래되고 기독교가 수용되면서 새로운 도덕규범과 사회질서가 제기되었다. 이 때 유교적 윤리전통에서는 기독교적 규범을 가정에서 부모의 권위와 국가에서 군왕의 권위를 파괴시킨다고 인식하여 ‘아비를 아비로 여기지 않고(무부, 無父)’, ‘임금을 임금으로 여기지 않는(무군, 無君)’ 이단사설(異端邪說)로 규정하여 엄격히 배제하였다. 한말 위정척사론(衛正斥邪論)의 경우도 서양문물의 수용에 대해 전면적 공격 태도를 취함으로써 전통윤리의 순수한 계승의지는 발휘하였으나 조화와 통합의 새로운 규범질서를 창조하는 데는 실패하고 말았다.

우리의 전통윤리는 그 근저에서 인간존재에 대한 긍정과 인간을 위한 목적의식과 인간에 대한 희망을 내포하고 있다. 따라서 사후세계에 대한 기대가 약한 반면에 현실세계에 대한 긍정이 강하게 작용하고 있다. 유교적 규범은 기본적으로 살아 있는 인간관계를 도덕의 기준으로 삼고 있지만, 그뿐만 아니라 우리의 불교신앙에서 보는 불국토(佛國土)사상은 불국(佛國)을 지금 이 자리로 현재화한 것이라 한다면 미륵하생(彌勒下生)신앙의 양상은 바로 내세(來世)를 현세화(現世化)하고 있는 것이라 할 수 있다.

또한 우리의 전통윤리에는 인간존재가 모든 세계와 단절된 인간이 아니라 하늘과 땅 사이에 조화를 이룬 존재로서 인식되고 있다. 유교적 천인합일의식은 인간의 내면적 도덕근거를 보편적 천리(天理)에서 발견하여 왔다. 훈민정음의 문자구성원리까지도 천 · 지 · 인(삼재)의 결합구조를 내포하고 있음을 본다. 불교에서도 자재(自在)롭게 변신할 수 있다는 관세음(觀世音) 신앙을 통하여 모든 인간에서 불신(佛身)의 가능성을 발견하게 되고, 또한 누구나 불성(佛性)을 지닌다는 인식은 인간존중의 도덕의식을 뒷받침하고 있다.

사회의 신분계급적 분화는 유교전통을 통하여 더욱 세련되고 엄격하게 규정되었지만, 그 신분적 괴리를 극복할 수 있는 인간성품의 보편적 도덕성에 대한 확신과 인격적 모범으로서 선비의 등장은 분열을 다시 결합시켜 주는 기능을 한다. 유교적 신분계급의 질서는 도교 · 불교 · 기독교 · 동학 등의 사회의식에서 상당한 정도로 해소되었으나 전통사회의 체질 속에 깊이 자리잡았던 것이 사실이다.

나아가 우리의 전통사회는 다양한 종교의 복합적 구성 속에서 서로의 조화를 추구하는 융합론적 도덕의식을 정립함으로써 사회적 결속을 강화하였으나 일방의 정통성에 대한 신념이 강화되면서 억압적 · 대립적 질서 속에서는 분열과 폐쇄성에 빠져 공동체의식의 약화와 사회발전의 장애를 일으켰던 사실을 볼 수 있다.

한국의 윤리전통은 그 복합성으로 인해 긍정적 요소와 부정적 요소의 양면을 지니고 있지만, 오늘날 우리 시대의 문제를 해결하기 위한 수많은 가능성에 주목할 필요가 있다. 특히 유교윤리의 영향 속에 형성된 가족적 인간관계의 도덕규범적 인식은 사회적 기초를 튼튼하게 하고, 인간을 개인적 고립화와 사회적 소외로부터 보호해 주는 장치로 작용할 수 있다. 인간심성의 인격적 내면성에 대한 확신과 인간 중심의 규범질서는 계량화되는 물질문명의 지배 속에서도 인격적 깊이에 대한 신념과 이상을 지켜 줄 수 있게 작용할 것으로 보인다. 사회계층적 분화와 종교적 다원화의 현실 속에서 조화 · 융화를 위한 방법론은 새로운 시대에서 도덕의식을 형성하는 중요한 요인으로 각성하고 발굴할 필요가 절실하다.

3장 도학(道學)의 체계

먼저 유교사상 전통 속에서 조선시대에 가장 큰 영향력을 미쳤던 ‘도학(道學)’이 어떤 위치를 차지하고 있는가를 살펴볼 필요가 있다. 공자에서 맹자로 이어지면서 유교사상의 고전적 원형이 정립되었으며, 이를 ‘선진유학(先秦儒學)’ 내지 ‘근본유학(根本儒學)’이라 일컫는다. 그 후 진(秦)나라 때 잠시 동안 혹독한 탄압을 받은 이후 한(漢)나라에 들어와 유교는 국가통치의 원리로서 국교(國敎)로 받아들여져 광범하게 확산되었고, 경전의 정비와 해석이 활발하여 이 시대의 유학을 ‘訓詁學’(훈고학)이라 한다.

한나라 후반기 이후 수(隋) · 당(唐) 시대에까지 노장(老莊)사상의 ‘현학(玄學)’과 도교(道敎)가 일어나고 불교의 여러 종파가 널리 전파하면서 유학은 침체하고 유교 지식인들이 문학에 젖어드는 기풍이 일어났는데, 이를 ‘사장학(詞章學)’이라 일컫는다. 따라서 수 · 당 시대에서 유교는 일상적 도덕규범이나 국가경영의 제도로 기능하면서 형식화하는 데 머물고, 인간존재의 근원적 문제의식이나 형이상학적 세계관은 불교와 도교에 의해 제공되는 것이 현실이었다.

그러나 송(宋)나라 때에 오면 유교 지식인들이 불교와 도교의 형이상학적 이론에 자극을 받으면서 유교이념에 대한 근본적 재인식을 통해 유교이념을 정통으로 확인하였다.

이에 따라 송대 유학자들은 유교의 정통론에 따라 도교(노장사상)와 불교를 비판하면서 공자-맹자의 도통(道統)을 송대의 주렴계(周濂溪)와 정명도(程明道) · 정이천(程伊川)이 계승한다는 도통론(道統論)을 정립하였으며, 이러한 ‘도통’의식을 기초한 경학(經學) 체계와 그 철학적 기초로서 성리학(性理學)을 확립하였으며, 그 집대성을 하였던 인물이 주자(회암 晦菴 주희 朱熹)요, 이들의 학풍을 ‘도학’이라 일컫게 된 것이다.15) 또한 주자의 동시대에 육상산(陸象山, 상산 象山 육구연 陸九淵)이 ‘심학(心學)’을 제기하여 주자의 도학과 논쟁을 벌이며 대립하였고, 명나라 때 왕양명(王陽明, 양명 陽明 왕수인 王守仁)은 ‘심학’의 학풍을 크게 일으켜 ‘도학’과 양립하기에 이르렀다.

이 두 학풍 사이에는 철학적인 기초에서도 엄청난 차이가 있고, 사회관이나 인간의 수양론적인 측면에서도 다양한 차이들이 나타난다. 바로 그 때문에 이 두 학파 사이에는 엄청난 논쟁들이 일어났다. 여기서 두 학풍의 철학적 기본개념을 보면, ‘도학’이 성품을 이치로 파악하는 ‘성즉리설(性卽理說)’을 주장하는 데 비하여 ‘심학’은 마음을 이치로 파악하는 ‘심즉리설(心卽理說)’을 내세우는 차이를 보여 주고 있지만 양쪽이 모두 심성에 근본하고 ‘이(理)’를 판단의 근본준칙으로 삼고 있다는 점에서는 공통성을 보이고 있다. 따라서 송대에서 명대에 걸쳐 활발하게 일어났던 ‘도학’과 ‘심학’을 묶어서 ‘이학(理學)’으로 일컫게 되는 것이다.

조선시대 도학의 근원은 고려 말엽인 1290년(고려 충렬왕 때) 무렵 안향(安珦)이 元나라에 가서 그 당시 원나라의 국가체제 이념이요 관학으로서 확고하게 자리를 잡고 새롭게 발전하고 있던 주자학의 학풍을 관찰하고, 주자의 저술을 베껴 오는 데서 시작하였던 것이다. 이 때 안향이 주자의 학풍을 받아서 돌아왔을 때에도 주자의 학풍이 가지고 있는 기본문제는 성인(聖人)이 되기 위한 인간의 자기 계발의 방법이라는 사실과 주자의 학풍, 곧 도학에서는 도통의 문제가 선명하게 드러나고 있다는 사실을 강조하였다.

고려 말에 주자의 학풍이 수입된 이후로 ‘도학’은 조선왕조의 통치이념으로 확립되어 조선시대 전반을 주도해 왔다. 그러나 조선 중기 이후 유학의 다양한 학풍이 수용되었으므로 조선시대 유학의 양상을 분류하면 먼저 크게 ‘이학’과 ‘실학’으로 나누어 볼 수 있겠다. 여기서 ‘이학’은 쉽게 말하면 보다 형이상학적 이론을 기초로 하는 관념적 학풍이요, 실학은 현실문제의 해결에 적극적 관심을 지닌 실용적 학풍이라 할 수 있다. 이러한 ‘이학’을 다시 크게 두 학풍으로 분류하면 곧 ‘도학’(주자학)과 ‘심학’(양명학)으로 나누어 볼 수 있는 것이다. 이런 점에서 ‘도학’은 ‘심학’과 더불어 ‘이학’의 범위에 들어간다고 할 수 있다.

‘도학’이라는 명칭은 일반적으로 여러 다른 명칭으로 불려 왔다. 이 ‘도학’은 여러 가지 명칭으로 매우 심하게 뒤섞여 사용되어 왔기 때문에 먼저 그 명칭들이 어떻게 쓰여 왔는가를 살펴볼 필요가 있다. 우선 ‘도학’은 ‘송학(宋學)’이나 ‘송명학(宋明學)’이라고도 일컬어진다. 비록 청대까지 지속되었지만 송대에 발생하여 명대까지 주로 발전했던 학풍이다. 그래서 ‘송학’이나 ‘송명학’이라고 말한다. 이것은 도학이 발생하고 발전했던 시대, 곧 중국의 왕조를 기준으로 부여한 명칭이다.

또한 ‘도학’을 주도했던 특정한 인물을 대표시켜서 일컫는 명칭이 있다. 곧 ‘도학’은 북송시대의 정씨(程氏) 형제[정명도(程明道)와 정이천(程伊川)]와 남송시대의 주자에 의해서 주도되었던 학풍이라는 사실에서 ‘정주학’이라고도 하고, 특히 그 가운데서 주자가 ‘도학’의 체계를 집대성했다는 의미에서 ‘주자학’이라고도 한다. 또 하나는 ‘성리학’이라는 명칭이다. ‘도학’에는 매우 정교한 철학적 이론의 기초가 튼튼하게 확립되고 체계화되어 있는데, 바로 이러한 도학의 철학적인 체계를 학풍의 대표적 특성으로 파악하여 ‘도학’의 중심을 이루는 것이 바로 ‘성리학’이라는 것이다.

그러나 이러한 명칭들에는 모두 문제가 있다. 특히 한국 유학으로서의 ‘도학’을 말할 때는 한국 유학 자체가 중국 유학에 예속된 하나의 변방적인 학풍이 아니라 수백 년 동안 자신의 독자적 학풍을 형성하고 학문적으로 심화시켜 왔다는 학문의 주체적 입장에서 본다면, ‘송학’이나 ‘송명학’과 같은 중국의 왕조 명칭에 따르는 학풍의 명칭은 적합하지 않다.

또한 물론 ‘도학’의 형성에서 정자와 주자가 압도적으로 큰 역할과 비중을 갖고 교조적 위치를 갖고 있는 것은 사실이지만, 정자 · 주자의 · 학풍이 조선시대의 유학 속에서 발전되어 왔을 때에는 중국과 마찬가지로, 반드시 정자 · 주자의 학설을 그대로 준수하였던 것만은 아니다. 오히려 많은 새로운 문제가 논의되었고, 새로운 이론과 쟁점이 제기되었으며, 또한 더욱 정교하게 분석되기도 하고 심화되기도 하며, 때로는 비판적으로 검토되기도 하였다. 이런 면에서 정자 · 주자라는 인물의 명칭을 들어서 ‘도학’ 학풍의 명칭을 삼는 것은 조선조 유학의 독자성을 살려 내기 위한 일반적 명칭으로는 적합하지 않은 면이 있다.

나아가 ‘성리학’의 명칭은 도학의 범위 속에서 철학적 관심으로 정리되고 체계화된 학문영역이라는 점에서는 문제가 없다. 그러나 바로 이러한 철학적 체계는 ‘도학’이 포함하는 폭넓은 관심영역을 대표시키는 데는 한계가 있다. ‘도학’ 속에는 철학적인 문제만이 아니라 정치적인 문제 · 의례적인 문제 · 경전 해석의 문제 등 다양한 문제들에 대한 관심이 있다. 따라서 ‘성리학’이 도학 속에 큰 비중을 갖고 있는 중요한 영역이지만, 그렇다고 ‘도학’이 포괄하는 넓은 범위 전체를 모두 수용할 수는 없는 것이다.

그 밖에도 ‘도학’을 일컫는 여러 명칭들 가운데서는 범위를 너무 넓게 쓰는 혼용이 일어나기도 한다. 때로는 ‘도학’을 가리켜 ‘이학’이라고도 쓰는 현상을 볼 수 있는데, 물론 ‘도학’은 ‘이학’의 범위 속에 소속된 것이지만 ‘이학’ 속에는 ‘심학’도 있다는 사실을 유의할 필요가 있다. 또한 ‘도학’의 명칭을 흔히 ‘신유학’(新儒學, Neo-Confucianism)이라는 말로도 쓰는데, ‘신유학’은 ‘이학’의 경우와 마찬가지로 송대 이후에 새롭게 발생한 유학인 ‘도학’과 ‘심학’을 합쳐서 일컫는 명칭이다.

또 하나의 주의해야 할 혼동스러운 명칭의 사용 경우가 있다. ‘도학’에 심성의 수양문제에 관한 관심이 있기 때문에 이를 ‘심학’이라 일컫는다. 여기서 ‘도학’에서 추구하는 심성수양론의 ‘심학’과 육상산 · 왕양명의 심즉리설에 기초한 심본체론(心本體論)의 ‘심학’은 같은 명칭이지만 가리키는 내용이 엄청나게 다르기 때문에 문맥에서 주의하여 파악하지 않으면 안 된다.

나아가 ‘실학’은 조선 후기에 등장한 새로운 학풍이다. ‘도학’이라는 명칭은 송나라 때의 정자 · 주자의 학풍이 정립되면서 생기게 되었다. 주자가 『중용』을 주석하고 내용을 분석하여 『중용장구』를 지었는데, 그 『중용장구』의 서문에서 『중용』이 지어진 배경을 설명하면서, “자사(子思)가 도학(道學)이 그 전승을 잃을까 염려해서 지었다.”(자사자우도학지실기전이작야, 子思子憂道學之失其傳而作也)고 언급하고 있는데, 이것은 ‘도학’이라는 명칭이 쓰여졌던 가장 유명한 선례이다.

정자 · 주자 계열의 학풍을 ‘도학’이라는 명칭으로 일컬을 때 이 ‘도학’은 그 안에 다양한 영역들을 담고 하나의 체계를 이루고 있다. 첫째, 도학에서는 그 사상적 원천으로서 경전을 해석하는 독자적 체계를 제시하고 있으며, ‘경학(經學)’은 바로 도학의 존립기반이 되고 있다. 둘째, 도학이 갖고 있는 신념체계로서 ‘정통론(正統論)’이 있고, 그 가치관의 신념으로서 ‘의리론(義理論)’이 도학을 지키는 관문이요 얼굴의 역할을 한다고 하겠다. 셋째, 도학이 갖고 있는 이론적 내지 철학적인 근거로서의 ‘성리학(性理學)’과 그 학문방법의 기본원리로서 ‘지행론(知行論)’이 도학체계를 받치고 있는 기둥의 역할을 한다. 바로 여기서 ‘성리학’이 도학의 한 부분인 것을 확인할 수 있다. 넷째, 도학의 실천영역으로서 안으로 마음을 다스리는 ‘수양론(修養論)’과 안에서 닦은 마음을 밖으로 행동화하는 절차와 양식으로서 ‘예학(禮學)’이 있으니, 한 집에서 실내의 충실함과 옥외의 당당함을 꾸미는 문채로 드러나는 것이다. 그리고 다섯째, 도학에서 안과 밖으로 쌓은 모든 축적을 정치 · 사회의 영역에서 실현하는 ‘경세론(經世論)’이 있다. 모두 여덟 영역으로 나누어 보았으나 이 영역들은 한 몸에서 뻗어 나온 손과 발처럼 서로 유기적으로 연결되어 상호작용하고 있는 것이며, 결코 분리되거나 단절될 수 있는 것이 아니다.

이처럼 도학의 구성체계를 8영역으로 나누었을 때, 그 각각의 영역들을 살펴보면 더욱 구체적이고 다양한 문제들이 내포되어 있음을 볼 수 있다.

(1) 먼저 ‘경학’은 도학이 고유하게 갖고 있는 영역이 아니라 모든 유학적인 학풍은 다 경학을 근거로 하여 형성된다. 예를 들면 선진(先秦) 시대는 경학이 발생하여 성립되는 시대이거니와 한대(漢代)의 경학은 ‘훈고학적 경학’이었고, 송대(宋代)의 경학은 ‘의리학적 경학’이었으며, 또 청대(淸代)의 경학은 ‘고증학적 경학’이었고, 청대 말기에는 ‘공양학적(公羊學的) 경학’이 등장하기도 한다. 이렇듯 각 시대의 각 학풍에 따른 경학이 성립하는데, 특히 도학의 경학체계는 ‘사서(四書)’를 중심으로 하는 경학이니, 곧 ‘사서중심(四書中心)의 경학’이다.

도학은 경학체계에서 ‘오경(五經)’에 들어가기 전에 먼저 사서를 배우도록 요구한다. 그리고 이 사서에 앞서서 배우도록 요구하는 경전에 준하는 도학의 고전은 『소학(小學)』이다. 이 『소학』은 주자에 의해서 편찬된 것으로, 아동의 독서과정에서 입문서적 교과서이지만, 이 『소학』을 ‘사서’에 앞서서 배우도록 요구한다. 바로 이처럼 ‘사서’와 더불어 『소학』이 매우 중시되어 강조되다 보니 이 『소학』과 ‘사서’를 묶어서 ‘오서(五書)’, 곧 ‘오자지서(五子之書)’라고도 한다. 또한 여기에서 도학이 제시하고 있는 독특한 경전체계가 성립하고 있다. 조선 초기의 사람파로서 한훤당(寒暄堂) 김굉필(金宏弼)과 정암(靜菴) 조광조(趙光祖)는 『소학』의 중요성을 매우 강조하였다.

그 이외에도 송대 도학자들의 언행들을 채록해서 교과서적 저술을 만들었던 것이 바로 『근사록(近思錄)』이다. 이 『근사록』은 주자와 동래(東萊) 여조겸(呂祖謙)이 편찬한 송대 도학자들의 언행을 중심으로 한 교과서적 저술이다. 여기서 『소학』과 『근사록』은 도학에서 거의 경전적 비중을 지니고 있다. 곧 『근사록』을 통하지 않고서는 도학에 들어갈 수 없는 것으로 강조되기도 한다. 퇴계는 『근사록』과 더불어 서산(西山) 진덕수(眞德秀)가 편찬한 『심경(心經)』을 신명(神明)처럼 중요시하여 도학에 들어가는 통로로 삼고 있다.

(2) 그 다음 도학의 신념체계로서 ‘정통론’을 들 수 있다. 도학은 그 이념적 주체로서 자기 확인을 하면서 가장 먼저 제기하는 문제가 ‘도통(道統)’이 무엇인가 라는 문제이다. 도학은 도통의식에 근거하여 사서(四書)의 경전체계를 새롭게 구성하여 제시하고 있다. 다시 말하면 공자가 『논어』를 서술했고, 그 다음에 공자의 제자인 증자(曾子)가 공자의 도통을 이어서 『대학』을 서술하고, 이 증자의 도통을 다시 이어서 자사(子思, 공자의 손자)가 『중용』을 서술하게 되고, 자사의 학맥 안에서 맹자가 출현하여 『맹자』를 서술했다고 본다. 그것은 다시 말하면 경학이 단순히 평면적으로 나열되는 것이 아니라 하나의 도통에 의해서 연결된다는, 학맥의 일관된 정통성의 의식을 표현한 것이다.

따라서 도통에 상반되는 이념이나 학문체계에 대해서는 여지없이 ‘이단(異端)’으로 규정하고, 이단을 물리치는 ‘벽이단론(闢異端論)’[벽(闢)자는 ‘열다’(개, 開)는 뜻도 있지만 ‘물리친다’(척, 斥)는 뜻으로 쓰고 있다]을 전개한다. 바로 여기에 송대 도학이 발생하면서, 특히 그 시대에 막강한 영향력을 발휘하던 불교나 노장사상에 대한 비판에서부터 도학이 자기 정체성을 확인하고 있는 사실을 볼 수 있다. 조선 초기 정도전의 불교 비판이나 조선 후기 신후담(愼後聃) · 안정복(安鼎福) 등에 의해 시작된 서학(西學, 천주교 교리)에 대한 비판은 바로 도학의 벽이단론을 발휘하여 정통성을 수호하였던 대표적 경우로 들 수 있다.

(3) 또한 도학의 가치관을 정립시키는 신념으로서 ‘의리론(義理論)’을 볼 수 있다. 의리론은 어떤 의미에서 도학정신의 중추 역할을 하고 있다 해도 과언이 아니다. 다시 말하면 성리학의 철학적 근거를 설정하기 이전에 도학의 의리론적 신념에 의해서 모든 사회적 가치기준이 성립한다. 여기서 의리론의 가장 기본적 양상으로서 ‘출처론(出處論)’이 나타나고 있다.

이 ‘출처론’의 ‘출’은 벼슬에 나가는 것(출사, 出仕)이요, ‘처’는 고향에 머무는 것(처향, 處鄕)으로 관직에 나가지 않고 시골에 머물러 사는 것이다. 말하자면 출사한 관리와 고향에 머물고 있는 처사로 구분해 볼 수 있다. 어느 시기에 어떤 상황에서 나갈 것인지 머물 것인지를 판단하고, 또한 어떤 의리의 관점에서 나갈 것인가 물러날 것인가를 결정해야 한다는 것이다. 한 사람이 관직에 나간다는 것은 자기 개인의 영달이나 이익을 위해 나가는 것이 아니라 의리에 합당할 때 사회에 나가 봉사한다는 신념에서 나가야 한다고 생각하는 것이다.

국가의 위기나 중대한 이념적 가치가 침해당할 때 자신의 신념으로서 의리를 지키기 위해 생명을 바치는 것을 ‘절의론(節義論)’이라 한다. 또한 ‘화이론’은 중국의 정통문명으로서 ‘중화(中華)’와 야만의 오랑캐로서 ‘이적(夷狄)’을 분별하는 것으로, 일종의 문화와 야만성에 대한 가치체계를 구분하는 것이다. 중화의 문화를 존중하며 야만성에 대한 비판을 하는 의리론적 입장이다. 이것은 일종의 문화옹호론이고, 때로는 민족의식과 연결되어서 중국 중심의 중화사상에서 출발하지만 조선을 중화의 주체로 파악하는 ‘조선중화사상’으로도 나타나는 것을 볼 수 있다.16)

(4) 나아가 도학의 세계관을 철학적 이론으로 제시하는 ‘성리학’이 있다. 이 성리학은 다양한 철학적 이론과 쟁점을 포함하고 있으며, 크게 우주론적 문제와 인간론적 문제의 두 영역으로 나누어 볼 수 있다.

우주론적 문제는 우주의 궁극적인 존재인 천(天) · 상제(上帝)의 개념에 대응될 수 있는 ‘태극론(太極論)’의 문제를 머리로 삼고 있으며, ‘이기론(理氣論)’의 문제도 태극과 자연의 모든 현상을 설명하는 우주론의 기본범주요, 모든 현상과 본체를 설명하는 이론이다. 그 다음 ‘심성론(心性論)’은 인간이해의 체계로서 인간의 성품(성, 性)은 천명을 부여받은 것으로 하늘과 성품은 동일한 이(理)라는 인식과 마음(심, 心)은 인간의 주체로서 기질적 요소와 성품의 이치를 동시에 포함하고 있는 존재로 파악하고 있다.

특히 조선시대 성리학의 이론적 전개과정에서 심성론의 문제가 그 중심축을 이루는 것으로 확인할 수 있다. 그래서 이 심성론 문제는 조선사회에서 크게 세 가지 논쟁을 일으키고 있다. 그 첫번째 논쟁은 16세기 후반에 일어났던 ‘사단칠정(四端七情) 논쟁’이고, 두 번째 논쟁은 18세기 초기에 일어났던 ‘인물성동이론(人物性同異論)의 논쟁’이요, 세 번째 논쟁은 19세기 후반에 일어났던 심(心) · 명덕(明德)개념에 관한 ‘심주리주기(心主理主氣)논쟁’이다. 이러한 논쟁들이 성리학 논쟁의 중심 과제였다.

(5) ‘지행론(知行論)’의 문제에는 도학적 인식론으로서 ‘격물치지론(格物致知論)’이 있고, 인식과 실천의 관계 문제로서 ‘지행선후론(知行先後論)’이 있다.

‘격물치지’의 문제는 주자가 사서를 주석하면서 『대학장구(大學章句)』를 통해 집중적으로 분석하여 도학의 인식론으로 체계화하였던 핵심 문제의 하나이다. ‘격물치지’의 방법은 먼저 마음의 인식 능력이 대상의 사물에 나아가 그 대상의 이치를 드러내는 것으로, 이러한 도학의 인식론은 대상세계에 존재하는 이치의 객관적 인식을 주목하는 것이요, 대상적 사물에 내재하는 객관적 이치와 마음에 내재하는 주관적 이치를 일치시키는 것이 인식의 기본방법이라 할 수 있다. 바로 이 점에서 ‘도학’의 격물치지론은 ‘심학’에서 마음이 이치의 주체로서 사물을 바로잡는 것이라는 주관적 인식방법과 선명하게 차이점을 드러내는 것이기도 하다.

이와 더불어 ‘지행론’의 문제도 도학의 학문방법이 지닌 성격을 잘 드러내는 특성을 보여 주고 있다. 유학에서는 전통적으로 지식과 실천이 긴밀한 연관 속에 양면적으로 추구되어 왔지만, 특히 도학에서는 지식이 행위의 필연적 연관성을 전제로 지식과 행위의 관계를 규정하는 독자적인 이론적 해명을 해 왔다. 바로 이런 면에서 도학의 지행론은 근본을 먼저 하고 지말을 뒤로 한다는 ‘선본후말(先本後末)’의 본말론(本末論)에 따라 기본적으로 먼저 올바른 지식을 획득하고 이를 행동화해야 한다는 ‘선지후행론(先知後行論)’의 입장을 확립하고 있다.

그러나 지(知)와 행(行)이 선과 후로 나누어질 때 지식의 탐구(궁리, 窮理)에 천착하다가 행동으로 나가는 일(역행, 力行)이 소홀해질 위험이 있다는 인식을 하고 있다. 따라서 지와 행의 긴밀한 연관성을 적극적으로 강조하여 지와 행의 관계를 사람의 두 발이 교대로 나가듯이 한다는 ‘지행호진설(知行互進說)’이나 새의 두 날개와 같이 함께 움직이는 것이라는 ‘지행병진설(知行竝進說)’이 제기되기도 한다. 그럼에도 불구하고 도학의 지행론이 여전히 ‘선지후행론’에 사로잡혀 번쇄한 지적 탐구에는 열심이지만 행위로 나오는 실천력이 부족하다는 비판이 나오고 있다. 특히 심학에서는 지식과 행위가 두 가지 일이 아니라 하나의 양면적 성격을 띠고 있는 것이라 하여 ‘지행합일론(知行合一論)’을 제기함으로써 더욱 적극적으로 행위의 실천적 성격을 강화하여 도학의 지행론과 중요한 차이점을 드러내고 있다.

(6) 다음으로 ‘수양론’은 도학의 학문방법에서 내면의 심성을 함양하는 인격 향상의 실천방법론이라 할 수 있다. ‘수양론’은 학문방법론인 ‘위학론(爲學論)’과 표리관계를 이루고 있으므로, ‘위학론’을 수양론과 병행시킬 수도 있고 위학론을 수양론의 한 영역으로 합쳐 볼 수도 있다. 여기서는 위학론을 수양론 속에 흡수시키는 입장을 취하여 도학의 분류체계를 구성하였다. 이런 입장에서는 위학론을 수양론의 기초적 방법으로 파악하는 것이며, 도학의 수양론이 학문방법의 계발과 실천을 떠나서는 불가능하다는 인식을 전제하고 있는 것이다.

위학론은 먼저 ‘독서론’에서 출발한다. 도학적 인격형성을 위해 독서는 기본과제이며, 독서를 통해 얻어지는 인격의 역량이 바로 수양의 기반이 되고 있는 것으로 본다. 여기서 ‘독서’란 기본적으로 성인의 말씀을 기록한 경전의 독서에서 출발하는 것이며, 나아가 도학전통의 선현(先賢)이 저술한 기본 저작을 경전에 준하는 비중으로 중시하고, 나아가 예서(禮書)와 사서(史書)를 포함하고 있지만, 제자백가나 패관소설 및 이단으로 규정하는 노장과 불교의 서적들은 독서의 대상이 아니라고 금지하고 있다. 경전의 독서에서도 독서의 순서를 엄격히 규정하여 중시하고 있으며, 경전의 독서를 통하여 섭취하여야 할 내용을 독서법으로 규정하기도 한다.

또한 수양론에서는 심성의 수양법으로서 고요할 때 마음을 간직하고 성품을 배양하는 ‘존양(存養)’과 활동할 때 자신의 행위에서 선악을 반성하는 ‘성찰’의 두 과제를 기본방법으로 하는 ‘존양성찰론(存養省察論)’이 있다. 이와 더불어 마음을 다스리는 수양의 방법에서 천리(天理)와 일치하는 진실을 구현하는 ‘성(誠)’을 강조하는 방법과 천명(天命)을 두려워하여 조심하고 삼가는 ‘경(敬)’을 강조하는 방법이 있다. 성과 경은 어느 한쪽을 중심으로 강조되기도 하고, 또는 병행되어야 할 과제로 파악하는 수양론의 기본방법을 이루고 있는 것이다. 이러한 ‘성경론(誠敬論)’은 정성과 공경의 인간 수양을 통해 인간을 성인(聖人)이 되도록 인간의 완성을 추구하는 수양론의 방법이다. 조선시대 도학자 가운데 퇴계는 경을 더욱 중시한다면 율곡은 성을 더욱 중시하는 것으로 그 수양방법의 차이를 구별해 볼 수도 있다.

(7) 또 하나의 행동이론으로서 ‘예학(禮學)’은 조선시대 도학의 중심 과제가 되고 있다. 성호(星湖) 이익(李瀷)은 우리 나라 도학의 학문적 분위기를 설명하면서 “이학(理學, 성리학을 의미)이 절반이요 예학이 절반이다.”라 언급할 만큼 성리학과 예학이 가장 활발한 토론과 논쟁의 대상으로 표출되었던 것이 사실이다.

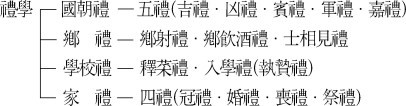

예학은 매우 복잡하고 번쇄한 구성체계를 포함하고 있는데, 그 적용범위에 따라 크게 네 가지 영역을 나누어 보면, 국조례(國朝禮, 왕조례 · 향례 · 학교례 · 가례)로 구분된다. 국가의 의례체계인 ‘국조례’는 다시 크게 다섯 가지로 나눌 수 있는데 이를 오례(五禮)라 일컫는다. 곧 오례에서 국가의 제사의례는 길례(吉禮)요, 왕실의 상례(喪禮)는 흉례(凶禮)요, 국가의 외교활동으로서 외국의 사신을 맞는 것은 빈례(賓禮)요, 군사가 출정을 할 때 행하는 의례는 군례(軍禮)요, 왕실에서 관례(冠禮)나 혼례(婚禮) 및 책봉의 의례 등은 가례(嘉禮)이다. 조선사회의 국조례는 『국조오례의(國朝五禮儀)』라는 문헌으로 정리되어 있으며, 매우 장엄하고 엄격하게 시행되었다.

그 다음 ‘향례’는 지역사회에서 선비공동체의 의례로서 향사례(鄕射禮)와 향음주례(鄕飮酒禮), 사상견례(士相見禮) 등이 있으며, 이러한 의례를 통해 선비들이 서로 공경하며 결속할 수 있었던 것이다. 또한 ‘학교례’는 선비들이 학문에 종사하기 위해서 학교에 입학하는 의례로 왕세자가 성균관(成均館)에 입학하는 입학례와 학생이 스승을 찾아 입문하는 집지례(執贄禮)가 있으며, 성균관 · 향교 · 서원 등 선성(先聖)과 선현(先賢)을 모신 사당이 있는 모든 학교에서 석채례(釋菜禮)가 거행되고 있다. 나아가 조선시대 유교사회에서 가장 광범한 영향력을 미친 것은 가정에서 유교의례의 실천체제인 ‘가례(家禮)’이다. 가례는 성년의례인 관례(冠禮)를 비롯하여 혼례(婚禮) · 상례(喪禮) · 제례(祭禮)의 사례(四禮)로 구성되어 있고, 『주자가례(朱子家禮)』가 그 기준이 되고 이를 준거로 조선시대에 많은 예서(禮書)들이 저술되었다.

(8) 끝으로 ‘경세론’은 도학에서 제기하는 정치 · 사회이론이다. 경세론은 도학의 고유영역은 아니지만, 특히 도학적 경세론은 정통론 · 의리론 등과 연결되어 독특한 양상을 제기하고 있다. 도학전통에서는 임금에게 올리는 상소문을 통해 도학적 특성을 잘 발휘하고 있는 경세론이 제시되고 있다.

또한 도학의 경세론을 체계화하는 과정에서 경학과 경세론을 긴밀하게 연결시키고 있는 사실도 주목할 필요가 있다. 송대의 진덕수(眞德秀)는 『대학』을 경세론의 체계로 집성한 『대학연의(大學衍義)』를 저술하여 제왕의 치도(治道)를 제시하였으며, 조선시대의 회재 이언적(晦齋 李彦迪)은 『중용』의 ‘구경(九經)’, 수신(修身) · 존현(尊賢) · 친친(親親) · 경대신(敬大臣) · 체군신(體群臣) · 자서민(子庶民) · 내백공(來百工) · 유원인(柔遠人) · 회제후(懷諸候) 개념을 중심으로 경세론의 체계를 정립한 『중용구경연의(中庸九經衍義)』를 저술하고, 율곡은 『대학』의 체계에 따라 『성학집요(聖學輯要)』를 저술하고, 이휘일(李徽逸) · 이현일(李玄逸) 형제는 『서경』 「홍범(洪範)」 편의 ‘구주(九疇)’ 체계를 중심으로 『홍범연의(洪範衍義)』를 편찬하여 경전에 기초한 도학의 경세론을 체계화한 업적을 남겼다.

도학의 경세론은 임금의 마음을 바로잡는 ‘격군심(格君心)’을 기본방법으로 제시하며, 이와 더불어 임금의 도리를 규정하는 ‘군도(君道)’와 신하로서 정치에 참여하는 도리를 규정하는 ‘군도(臣道)’를 강조하고, 나아가 백성을 다스리는 방법으로서 ‘치민(治民)’의 도리와 방법을 제시하며, ‘수령(守令)’의 덕목과 임무 등을 제시하여 도학적 경세론의 구체적 방법을 밝히고 있다. 도학의 경세론이 도리(의리)의 원칙론을 전제로 하기 때문에 구체적 행정과 제도에서 효용성과 합리성을 구체적으로 추구하는 실학의 경세론과 뚜렷한 성격의 차이를 드러내고 있는 것이 사실이다. 그러나 도학에서도 의리와 심성 수양을 강조하는 데 그치는 것이 아니라 그 가치관의 인격적 실현을 현실의 정치와 행정에서 구현하고자 하는 경세론에 깊은 관심과 적극적 실천 자세를 확립하고 있다는 사실을 주목할 필요가 있다.

1) 한국갤럽조사연구소와 윤이흠(尹以欽) 교수가 공동조사한 『한국의 종교와 종교의식』(1984)에 의하면, 자기인식 방법에 의한 유교인은 0.5%뿐이었으나 성원등급조사(成員等級調査)에 의하면 조사 대상 전체의 91.7%가 유교의 기본등급성원(基本等級成員)이고, 그 중에 불교인의 100%, 천주교인의 90%, 개신교인의 76.4%가 유교의 기본등급성원으로 나타나는 사실을 확인할 수 있다.

2) 『삼국사기(三國史記)』 ‘열전(列傳)’에서 김흠춘(金欽春)-김반굴(金盤屈) 부자나 죽죽(竹竹)의 충(忠)은 아비의 가르침을 따르는 것으로서 효행(孝行)과 일치하고 있음을 보여 준다.

3) 본래 ‘삼강(三綱)’은 군신(君臣) · 부자(父子) · 부부(夫婦)의 순서로 제시되고 있지만 『삼강행실도(三綱行實圖)』에서는 효(孝)를 가장 앞세워 강조하고 있는 사실을 볼 수 있다.

4) 현상윤(玄相允)은 『조선유학사(朝鮮儒學史)』(민중서관, 1949)의 서론에서 한국 유교의 공죄론(功罪論)을 제시하면서 그 죄의 하나로 ‘가족주의의 폐해’를 들고 있다.

5) 『맹자』, ‘양혜왕상(梁惠王上)’, “노오로이급인지로(老吾老以及人之老), 유오유이급인지유(幼吾幼以及人之幼)”.

6) 금장태(琴章泰) · 고광식(高光稙), 『유학근백년(儒學近百年)』(박영사, 1984), 129쪽 및 139쪽.

7) 『위지(魏志)』 ‘동이전(東夷傳)’에는 부여(夫餘) · 고구려(高句麗) · 예맥(濊貊) 등 우리의 고대 부족이 ‘예를 좋아하여 다투지 않는’(호양불쟁, 好讓不爭) 민족임을 언급하고 있다.

8) 조선 초기 세종-성종 시대에 국가의례를 체계화하여 『국조오례의(國朝五禮儀)』가 편찬되며, 조선 후기 17세기에는 기호(畿湖) 학파에서 김장생(金長生) · 김집(金集) 등과 영남학파에서 정경세(鄭經世) · 정구(鄭逑) 등을 중심으로 예학파(禮學派)가 형성되어 예학시대를 열었으며, 그 결과는 송시열(宋時烈) · 송준길(宋浚吉)과 허목(許穆) · 윤동(尹仝) 등에 의한 예송으로 의례 문제가 이 시대 대표적 정치쟁점으로 등장하였다.

9) 유교전통의례에서 거의 소멸되었던 ‘관례(冠禮)’를 근래에 서울시에서 ‘성년식’으로 적용시키고 있는 것도 그 사례의 하나이다.

10) 『포은집(圃隱集)』 권3, ‘원조권자(圓照卷子)’

11) 권근(權近), ‘불씨잡변서(佛氏雜辨序)’, 『삼봉집(三峯集)』 권9.

12) 퇴계(退溪)는 양명학의 지행합일설(知行合一說)을 비판하면서 형기(形氣)에 있어서는 지행합일설이 가능하지만 의리에 있어서는 불학불면(不學不勉)하면 알 수도 행할 수도 없다고 주장하여, 의리를 강조함으로써 정주학의 근본성격을 재확인하고 있다.

13) 효종(孝宗)에서 숙종(肅宗)까지 유학계에 군림하던 우암(尤菴) 송시열(宋時烈)(1607-1689)은 백호(白湖) 윤동(尹仝)(1617-1680)가 경전주해(經傳註解)에서 주자학을 무시하고 독자적인 입장을 주장하자 이를 ‘사문난적’이라 단죄하고 이단으로 배척하였으며, 윤동을 옹호하는 미촌(美村) 윤선거(尹宣擧)(1610-1669)까지 춘추정신의 치란지법(治亂之法)을 들어 비판하였다. 서계(西溪) 박세당(朴世堂)(1629-1703)도 『사변록(思辨錄)』에서 경서(經書)를 주해(註解)하고 『노자』와 『장자』까지 주석하는 학문태도로 주자학의 체계에 구속되지 않는 기풍을 보였는데, 이로 인하여 송시열의 문인들에 의해 ‘사문난적’이란 단죄를 받았고 유배까지 당하였다.

14) 최남선 편, 『편정 삼국유사(便訂 三國遺事)』(부록), ‘신라(新羅) 진흥왕사비(眞興王四碑), 마운령비(摩雲嶺碑)’, “극신자신, 공위건도, 우몽천은, 개시운기, 명감신지, 응타합산, 인사사방탁경, 광획민토(兢身自愼, 恐違乾道, 又蒙天恩, 開示運記, 冥感神祗, 應舵合笇, 因斯四方託境, 廣獲民土)”.

15) 중국의 정사(正史)로서 25사 가운데 하나인 『송사(宋史)』의 열전(列傳)에서는 송나라 때 유학자들의 간략한 전기를 소개하면서, 「도학전(道學傳)」(권427-430)과 「유림전(儒林傳)」(권431-438)이라는 두 개의 영역으로 분류하고 있다. 바로 이 점에서 ‘도학’이 독특한 학풍의 명칭인 것을 확인할 수 있다. 여기서 「도학전」 속에는 우리가 흔히 ‘송조 6현(宋朝 6賢)’이라 일컫는 주돈이(周敦頤) · 정호(程顥) · 정이(程頤) · 장재(張載) · 소옹(邵雍) · 주희(朱熹)과 정자(程子) · 주자(朱子)의 문인들을 포함하여 24명을 수록하고 있다. 곧 4권으로 된 「도학전」의 첫째 권에는 주돈이 · 정호 · 정이 · 장재 · 소옹 의 5명을 수록하고, 둘째 권에는 정호 · 정이의 제자들을 열거하고, 셋째 권에는 주희와 장구(張龜)을 수록하고, 넷째 권에는 주희의 제자들을 열거하였다.

16) 정옥자 교수의 저술로 『조선후기 조선중화사상연구』(일지사, 1998)가 있다.