Ottonian Dynasty

오토(류돌핑어) 왕가

중세 르네상스를 일으킨 10~11세기의 왕가

외국어 표기 Ottonian Dynasty(영어), Ottonen (Liudolfinger)

시기 919년 ~ 1024년

별칭 작센(Sachsen) 왕조

지역 동프랑크, 독일

오토 왕가의 기원

12세기에 그려진 작센 공작 류돌프의 초상

‘샤를마뉴’라 불리기도 하는 카롤루스 대제는 카롤링 왕조의 시조로서 프랑크 왕국을 유지시켰다. 그러나 프랑크 왕국은 강력한 왕을 중심으로 온갖 이민족을 규합한 일종의 인적 집단이었다. 당연히 카롤루스 대제 사후 분열이 시작될 수밖에 없었으며 프랑스, 이탈리아, 독일의 원류가 되는 서프랑크, 중프랑크, 동프랑크 왕국으로 나뉘게 되었다.

당시 동프랑크 왕국을 지배하던 루트비히 2세는 독일 북부 작센족 출신의 백작 류돌프를 이끌고 슬라브족과 노르만족 등 이민족을 정벌해 영토를 확장시켰다. 류돌프는 830년 프랑크족 빌룽 공의 딸 오다와 결혼해 850년 작센 공작으로 신분이 상승했다.

새로운 역사를 시작한 그의 지역과 이름을 따 ‘작센’ 또는 ‘류돌핑어’ 가문이 출범했다. 이후 장남 브룬이 일찍 세상을 뜨면서 작센 공작 직위는 둘째 아들인 영광공 오토에게 전해졌다. 오토의 장남 하인리히 1세는 류돌핑 가문 최초로 독일 국왕이 된다.

동프랑크 왕국을 다스리던 카롤링 왕조는 유아왕 루트비히 4세를 마지막으로 혈통이 끊겼다. 지역 귀족들의 이탈을 막기 위해 투표로 왕을 선출하는 제도를 도입할 수밖에 없었고 이는 1198년 선제후 제도로 발전했다. 911년 회의에서 추대된 사람은 루트비히 4세의 조카 콘라트 1세였지만 후사가 없어 유일한 콘라딘 가문의 국왕으로 남았다.

콘라트 1세가 8년 만에 서거하자 919년 작센 공작 류돌프의 손자 하인리히 1세가 선출되어 류돌핑어 왕조 또는 작센 왕조가 시작되었다. 936년에는 그 아들 오토 1세(Otto I)가 독일 국왕으로 선출되었고 962년 신성로마제국 황제에까지 오르면서 ‘오토 왕조(독일어 Ottonen)’로 불리게 되었다. 우리나라에서는 '오토 왕조'와 '작센 왕조'로 불리지만 영어로는 '오토니안'이고 독일어로는 '류돌핑어'여서 고유명사를 기반으로 '오토 왕조'로 표기를 통일하는 것이 바람직하다.

오토 왕가의 발전과 쇠퇴

‘오토 대제’로 불리는 오토 1세는 카롤루스 대제를 모방해 아헨 대성당에서 즉위식을 가졌다. 현실에서도 동서남북 사방의 국가들과 평화 협정을 맺거나 이민족을 복속시키는 등 카롤루스 대제처럼 영토 확장 정책을 펼쳤다. 오토 대제의 가장 큰 업적은 카롤루스 대제 이후 단절된 신성로마제국을 부활시킨 것이다.

북부 이탈리아의 변경국에서 군대를 일으켜 교황 요한네스 12세를 위협할 때 알프스를 넘어 원정을 감행한 덕분에 고대 로마제국에 이어 기독교를 수호하는 존재로 인정받아 962년 황제의 관을 받았다. 이후 신성로마제국은 1806년 오스트리아의 프란츠 2세를 마지막으로 해체될 때까지 800년 넘는 기간 동안 독일 지역의 왕들이 황제를 겸임했다.

그러나 오토 대제의 영향력을 이어가는 일은 쉽지 않았다. 오토 2세는 아버지에 이어 내우외환을 해결하며 신성로마제국의 영향력을 굳건히 지켰으나, 그 아들 오토 3세는 세 살의 어린 나이에 섭정을 통해 왕위를 유지하는 동안 귀족들의 저항과 이민족의 침략에 시달렸다. 게다가 교황의 권위에 도전하는 대립 교황이 내세워지면서 신성로마제국 황제로서 이탈리아 원정을 떠나야 했다. 오토 3세는 카롤루스 대제의 영화를 재현하기 위해 로마에 왕궁을 짓고 묘소까지 옮겨오려 했으나 반란으로 인해 결국 근교에서 숨을 거두었다.

1001년 오토 3세가 결혼 전에 서거하자 오토 왕조 최초의 독일 국왕인 매사냥왕 하인리히의 증손자 하인리히가 귀족들을 회유해 왕으로 선출되었다. 지역 성직자들에게 토지를 나눠주어 왕권을 강화한 하인리히는 기독교 질서 수호에 앞장선 공로로 사후 성인으로 시복되었다. 성인왕 하인리히도 자식을 낳지 못하고 서거함으로써 오토 왕조의 집권도 종말을 맞았다.

오토 왕가의 통치 방식

10~11세기 유럽의 사회 구조는 주군과 봉신이 서로에 대한 책무를 이행하던 ‘봉건제’로 유지되었다. 카롤링 왕조 때 본격적으로 도입된 봉건제는 각 지역의 사유지를 보유한 귀족들이 중앙의 주군과 연계를 맺는 방식이었으며 국왕과 지방 관리로 이루어진 중앙집권 방식과는 달리 인적인 유대를 기본으로 했기 때문에 사적인 문제로 인해 관계가 쉽게 틀어지기도 했다. 외세로부터 생존권을 지키기 위해서는 여러 지역이 연합해 국가 형태를 유지하는 것이 유리했고 각 지역의 불만을 달래고 계약을 유지시키는 것이 국왕의 주된 임무였다.

카롤링 왕조의 멸망 이후 지역 귀족들은 각자의 목소리를 내기 시작했고 서프랑크와 중프랑크가 고유의 언어를 발전시키면서 동프랑크 왕국도 ‘독일’이라는 지역적 통합 개념으로 바뀌기 시작했다. 오토 왕조 또한 내부적으로는 각 지역을 통합시키고 외부적으로는 이민족을 물리치는 방식으로 제국을 유지하려 노력했다. 그러나 당시의 게르만족은 귀족들조차 성씨 없이 귀족 칭호와 이름으로만 불렸다. 상속에 있어서도 큰아들이 유산을 이어받는 장자 상속제가 아니라 여러 자녀들이 나눠가지는 분할 상속제를 택해서 가문이 여러 갈래로 쪼개지게 되었다.

오토 왕조는 지역에 기반한 귀족들의 작위를 혈통에 따라 세속토록 하고 이를 국왕이 승인하는 방식으로 내부의 결속을 다졌다. 당시 국가의 토지는 국왕 개인의 소유물로 보았으므로 부족 단위의 영지를 다스리는 백작보다 더 넓은 영토를 관할하는 공작을 새로 임명할 수 있었다. 공작 직위는 가문의 큰아들이 상속받게 함으로써 국왕이 바뀌어도 정치 체제가 유지되도록 했다.

오토 왕가의 결혼 정책

오토 왕조는 권위를 지닌 가문뿐만 아니라 강력한 이웃 국가들과 혼인 관계를 맺음으로써 정통성을 확보하고 위세를 확장시켰다. 정략적 결혼이라 불리기도 하지만 결혼 후 불화로 인해 외교적으로 문제가 생긴 경우는 거의 없었다.

가문의 첫째 국왕인 하인리히 1세는 카롤루스 대제의 6세손 헤트비가와 결혼했고, 오토 대제는 영국 왕의 이복누이 이지드와 부르군트 왕국의 아델하이트 공주와 결혼했다. 그 아들 오토 2세가 동로마제국 황제의 조카딸 테오파누와 부부가 됨으로써 오토 왕조의 영향력은 유럽 전체에 영향을 미쳤다.

오토 왕가의 종교와 문화 정책

오토 대제는 카롤루스 대제 이후 느슨해졌던 로마가톨릭과의 관계를 긴밀하게 유지해 제국을 안정화시켰다. 수도원장과 주교 등 지역의 성직자들과 로마의 교황을 보호함으로써 신성로마제국 황제라는 칭호를 얻어냈다. 그러나 이후의 국왕들은 알프스 이남의 이탈리아 반도까지 영토를 확장시키려 하다가 교황과 충돌을 빚었으며 독일 본토에 대한 지배권이 약화되는 바람에 귀족들의 분열을 초래했다.

오토 대제부터 오토 3세까지의 신성로마제국 황제들은 기독교를 적극 옹호하고 로마 지역과 교류를 하면서 ‘오토 왕조 르네상스’라 불리는 문예부흥을 일으켰다. 오토 대제가 남프랑스 부르군트 왕국의 공주와 혼인하고 동로마제국 황제와 사돈 관계가 되면서 오토 왕조는 카롤링 왕조의 예술적 전통 위에 남유럽의 로마네스크 양식을 결합시킬 수 있었다. 10~11세기 독일과 이탈리아 지역에서는 새로운 사조가 유행처럼 번져나갔고 이후의 살리 왕조에서도 르네상스가 지속되었다. 이들을 합쳐 '카롤링-오토 왕조 르네상스'라 부르기도 한다.

당시의 예술은 기본적으로 궁중의 지원을 받았으므로 화려함과 웅장함을 추구했지만 신성로마제국 황제로서 권위를 세우기 위해 대부분 종교적 상징물을 장식하는 데 정성을 쏟았다. 건축에서는 아헨 대성당에 연결된 왕조예배당, 힐데스하임의 장크트미하엘 교회, 게른로데의 장크트키리아쿠스 교회, 독일과 스위스를 나누는 콘스탄츠 호숫가의 라이헤나우 수도원, 독일과 프랑스 국경에 위치한 오트마르스하임 수도원 교회, 벨기에 리에주의 생바르텔레미 교회가 유명하다.

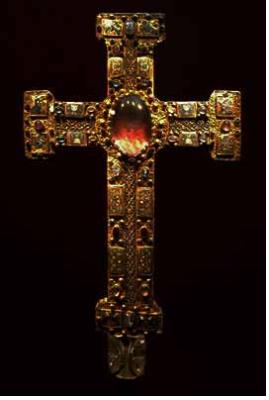

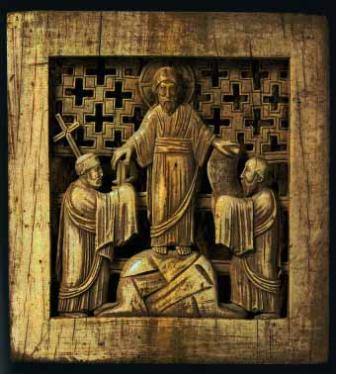

미술에서는 십자가와 성경책을 금속, 상아, 보석으로 장식하는 데 열심이었다. 보석이 박힌 중세의 십자가를 ‘크룩스 겜마타’라 하는데 오토 시대의 작품은 에센 수도원이 가장 많이 보유하고 있다. 슈바벤 공작 오토 1세와 누나 마틸데의 십자가 그리고 오토 2세의 부인 테오파누가 만든 십자가가 유명하다. 상아로 된 작품은 마그데부르크 대성당이 보유했던 16장의 예수 수난 패널이 대표적이다.

힐데스하임의 장크트미하엘 교회

테오파누 왕비의 십자가

마그데부르크 대성당의 상아 패널

925년에 새겨진 문서 봉인의 하인리히 1세 부조