아테네 학당 2

5. 플라톤과 아리스토텔레스

6. 서양 문화의 철학적 기초를 다진 플라톤

7. 학문의 순교자가 된 최초의 여성 수학자, 히파티야

5. 플라톤과 아리스토텔레스

아테네 학당은 프레스코 벽화로 그 크기가 엄청난 그림입니다. 가로세로 579.5x823.5cm이니까 대단히 큰 그림이죠. 그래서 전체적인 것을 보면서 부분을 이해하는 일이 필요합니다. 가까이서도 보고, 다시 멀리서도 감상해야 그림을 감상할 수 있습니다.

▲ 아테네 학당 벽화 상단을 보면 양쪽으로 두 개의 신상(神像)이 보인다. 왼쪽이 음악과 조화의 신 아폴로, 그리고 오른쪽의 지혜와 전쟁의 신 아테네 여신상이다. 라파엘로는 두 신을 등장시켜 성스러운 아테네 학당을 수호하게 하고 있다.

미술 평론가들의 이야길 빌면 라파엘로가 원근법을 적용해서 그린 작품이라고 합니다. 플라톤과 아리스토텔레스를 마치 렌즈의 초점에 두어 시선을 집중시키게 한 다음 다른 인물들을 배치한 것이죠. 커다란 풍경화를 연상하게 한다고 할까요? 그래서 초상화 같은 인물화나 정물화와는 다릅니다. 한 사람 한 사람의 석학을 감상하는 나무를 보는 지혜도 필요하고 석학들의 전체라고 하는 숲을 볼 줄 아는 안목도 필요합니다. 그 속에서 상상의 나래를 펼 수가 있습니다.

원근법을 적용한 프레스코 벽화

아테네 학당의 주인공이라고 할 수 있는 플라톤과 아리스토텔레스부터 시작하겠습니다. 전체 화면과 구도를 보면서 두 사람이 도대체 무엇을 하고 있는지, 또 그들을 쳐다보고 있는 사람들도 무엇을 하고 있는지 감상하도록 해보죠. 바티칸 성당 현관을 연상시키는 건물입구에서 두 사람이 걸어 내려오고 있습니다. 아테네의 대철학자 플라톤이 제자인 아리스토텔레스를 데리고 당시 최고의 대학이라고 할 수 있는 아테네 학당에서 나오고 있는 모습이죠. 아마 수업이 끝나 집으로 돌아가는 오후가 아닐까 싶네요. 그 주위에는 제자들로 싸여 있습니다. 제자들 역시 그리스의 내로라하는 대단한 석학들입니다. 그러나 그들은 두 석학이 나오는 길을 비켜주면서 마치 배웅이라도 하는 것 같습니다. 두 사람을 흠모와 존경이 가득한 모습으로 쳐다보고 있습니다. 계단에 드러누워 만사가 귀찮은 디오게네스와는 전혀 다른 모습이죠. 그는 마치 학문을 연구하고 동료들과 토론하고 있는 것과는 전혀 담을 쌓고 비웃기라도 하는 것 같은 모습입니다. 마치 “플라톤, 아리스토텔레스? 정말 재미없고 무식한 양반들!”이라며 조롱이라도 하는 것 같습니다. 아테네 학당의 축이며 주인공이라고 할 수 있는 플라톤과 아리스토텔레스는 계속 이야기를 나누고 있습니다. 학당 내에서 못다한 이야기를 밖으로까지 끌고 나와 토론에 열중하고 있는 겁니다.

막장 토론을 즐기는 플라톤과 아리스토텔레스

아마 요즘 같으면 토론에 너무 열중한 나머지 막장 토론을 즐기는 건 아닐까요? 그런데 학당에서조차 토론이 끝나지 않으면 어디서 더 계속할까요? 아마 누구 한 사람의 집으로 가서 술 한잔 들이키면서 끝장을 볼지도 모를 일입니다. 어쨌든 모습이 진지합니다.

▲ 아폴로는 음악과 조화의 신이다. 왼손에 들고 있는 것은 자연과 음악의 조화를 상징하는 수금이다.

그런데 고개를 약간 들어 위를 보면 아치와 접하면서 왼편과 오른쪽에 두 개의 커다란 조각상이 있습니다. 왼편이 아폴로 신상이고 오른편은 아테네 여신상입니다. 몸을 완전히 드러낸 나체의 아폴로는 음악과 시, 그리고 조화의 신으로 바로 옆에는 수금(lyre)을 들고 있습니다. 당시 수금은 그리스 철학, 과학과 함께 석학들에게 필수였습니다. 오늘날 피아노나 바이올린과는 전혀 다른 차원입니다. 또 대중적인 악기 기타와도 상당히 다릅니다. 고대 그리스 석학들은 4줄, 또는 경우에 따라 5줄, 6줄로 된 이 현악기를 연주하면서 자연과 우주질서의 조화가 무엇인지를 발견하려고 했습니다. 또 그 속에서 위대한 수학이론을 만들 수가 있었던 겁니다. 그러니까 현과 현의 조화 속에서 자연을 찾으려고 함 것이죠. 수금에 대해서는 다시 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 오른편에 있는 아테네 여신은 지혜의 여신으로 통합니다. 또 때로는 조국을 지키는 데 앞장서는 전쟁의 여신이기도 합니다. 아테네 여신은 오른 쪽에는 창을, 왼손에는 방패를 들고 있습니다. 이렇게 음악과 조화의 신 아폴로와 지혜의 여신이 고대 그리스 철학의 요람이라고 할 수 있는 아테네 학당을 수호하고 있는 겁니다. 라파엘로의 구상이 대단하죠? 그것도 기독교로 볼 때는 ‘이단의 신들’을 말입니다. 아테네 학당에서는 아폴로를 배워야 합니다. 철학과 음악, 그리고 시를 배워야 합니다. 그래서 자연의 이치를 연구해야 하는 거죠. 오늘날 대학이라는 최고의 학문기관도 원래 그러한 취지에 따라 설립된 것이죠. 대학은 정권의 도구도 아니고 돈벌이 수단도 아닙니다. 그러나 문제가 있습니다. 만약 그런 연구 분위기를 망치는 사람이 나타난다면? 그 때는 아테네 여신이 갑옷으로 무장하고 창과 방패를 들고 나타납니다. 그래서 학문을 어지럽히고 강요하는 사람들을 학당에서부터 여지없이 멀리 추방시켜버리는 것이죠.

아폴로는 학문을, 아테네 여신은 학문의 수호를

이처럼 라파엘로는 자유로운 학문의 세계를 그리고 싶었습니다. 그것이 바로 아테네 학당입니다. 학문이 존중되는 사회, 다양한 학문이 다양한 형태로 나타나는 세계가 바로 고대 그리스 시대라고 생각했고, 바로 그러한 사회 속에서 진정한 인본주의가 싹틀 수가 있다고 확신한 겁니다. 아테네 학당에는 서로 다른 학파의 철학자들도 등장합니다. 이념이 다른 석학들이 등장합니다. 그러나 아테네 학당은 그러나 서로 다른 학파와 이념을 포용하고 있습니다. 물론 토론은 격렬하게 하겠지요. 그러나 요즘처럼 상대방을 매도하거나, 서로 비방하고 물고 늘어지지는 않습니다. 앞서 이야기 했지만 아테네 학당의 등장인물들은 단테의 신곡에서 그 힌트를 얻었습니다. 품격과 인성을 갖추었지만 기독교를 믿지는 않았다는 이유로 지옥에서 고생하고 있던 고대시대 철학자와 시인들에서 그 소재를 따 온 겁니다. 그러나 이러한 위대한 석학들이 모여 있는 지성인의 공간, 오늘날 일종의 대학이라고 할 수 있는 아테네 학당은 플라톤이 청년들의 심심을 수련시키고 나라에 필요한 인재를 키우기 위해 설립했다는 아카데미아에서 힌트를 얻었다는 것이 일반적인 통설입니다.

▲ 아테네 학당에는 지혜와 전쟁을 상장하는 수호신 아테네 여신상이 그려져 있다.

BC 365년에 건립된 아카데미아는 그리스의 철학을 체계적으로 정리하고 또 발전시키는 토대를 만들었다고 볼 수 있습니다. 많은 사상가와 철학가가 배출했고 더 중요한 것은 사상과 철학을 정리해서 책으로 만들어 후세에 전했다는 겁니다.

플라톤의 아카데미아에서 힌트 얻어

아카데미아는 그리스가 로마에 의해 점령되고 또 기독교가 흥기하면서 폐쇄됐다가 르네상스 시대 이후에 다시 아카데미로 등장합니다. 오늘날 대학의 전신이라고 할 수 있으며 특히 유럽의 초기 대학들은 이러한 이념을 기초로 설립됐습니다. 요즘 학문연구기관에 아카데미라는 말이 많이 붙습니다. 물론 장삿속으로 사설 학원에도 붙지만 일반적으로 주로 순수 연구나 기초과학 학술단체에 붙는 말입니다. 노벨상 수상자 선정에 깊이 관여하고 있는 스웨덴 한림원(또는, 스웨덴 왕립과학한림원이라고도 함), 영국의 왕립한림원(학술원) 등이 그렇습니다. 상당히 영향력이 있는 기관들입니다. 우리나라에도 원로 과학자들로 이루어진 과학기술 한림원이 있습니다. 공학 한림원도 있고요. 또 각 나라마다 국립 한림원이 대부분 있습니다. 우리가 보통 접하는 한림원, 학술원 등 순수 연구단체들이 대부분 영어 아카데미를 품위 있게 번역한 것이라고 생각하면 될 것 같습니다. 플라톤의 아카데미아에 대해서는 다시 자세하게 설명하겠습니다. 그렇게 본다면 플라톤은 아카데미아의 설립자이자 총책임자입니다. 그러나 오늘날과 비교하면 그 규모가 작고 플라톤 역시 석학으로 참여하고 있다면 ‘학장’ 정도의 직위에 있었다고 생각하면 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다.

▲ 스승인 플라톤과 아리스토텔레스가 학당 현관을 나오면서 토론에 열중하고 있다.

플라톤은 ‘학장’, 아리스토텔레스는 ‘수석 조교’

그러니까 아테네 학당의 플라톤 학장과 사랑하는 제자, 수석 조교 정도라고 할 수 있는 플라톤과 수업을 마치고 학당 현관을 나오면서 말을 주고받고 있습니다. 무슨 말을 열심히 주고받고 있는 것일까요? 머리가 벗겨진 플라톤은 오른 손을 들어 하늘을 가리키고 있고 왼손에는 자연에 대한 그의 저서 티마에우스(Timaeus)를 들고 있습니다. 이상주의 철학가인 플라톤은 인간이 살고 있는 자연의 근원은 하늘에 있다고 주장하고 있다고 합니다. 반면 아리스토텔레스는 왼손에 그의 저서 윤리학(Ethics)을 들고 손바닥은 땅을 향하고 있습니다. 땅에 발을 붙이고 살아가는 인간에게 윤리와 도덕이 얼마나 중요한지를 역설하고 있는 모습이라고 할 수 있습니다. 그래서 플라톤은 이상을 강조하는 이상주의자인 반면 아리스토텔레스는 하늘의 이상보다 현실을 중용시한 현실주의자였다고 평가합니다. 사실 아리스토텔레스의 자연탐구에 대한 현실적인 접근은 서구문명에 영향을 미쳐 근대 과학성립에 굳건한 발판을 마련했습니다.

플라톤의 이상과 아리스토텔레스의 현실

이상과 현실, 그래서 두 사람은 스승과 제자이면서도 도저히 융합할 수 없는 학문의 길을 걸어 간 것일까요? 자기 생각과 다르니까 서로 이단이라고 주장한 것은 아닐까요? 그런데 이상과 현실의 차이는 무엇일까요? 이상이라고 결정을 내리는 것은 무엇이고, 현실이라고 결정짓는 것은 무엇일까요? 눈에 보이는 것은 현실이고 안 보이는 것은 이상일까요? 여러분은 어떻게 생각하나요? 과학적인 마인드로는 어떨까요?

▲ 지성인의 요람인 상아탑의 대학은 플라톤의 아카데미아에서 비롯됐다.

두 사람은 서로 마음이 안 맞아서 결별했을까요? 아마 두 사람이 자기주장만 옳고 다른 사람의 주장은 옳지 않다면서 상대방을 헐뜯고 싸운다면 아테네 학당을 지켜보고 있는 아테네 여신이 가만있지 않을 겁니다. 창과 방패를 들고 신성한 학당을 어지럽히고 도그마와 기만에 찬 학자들을 추방시켜 버릴 겁니다. 학문은 신성한 것이며 조화로운 것입니다. 아테네 학당은 신성한 학문의 요람입니다. 사실 아리스토텔레스도 나중에 아카데미아에서 떨어져 나가 리케이온(lykeion)이라는 학원을 설립해서 후진 양성에 심혈을 기울입니다. 자신의 학파를 발전시켜 나가는 것이죠.

아테네의 4대 학원 가운데 하나

말이 나온 김에 당시 아테네에 존재했던 학원을 간단히 소개하겠습니다. 플라톤과 아리스토텔레스 외에도 에피쿠로스가 세운 가든(Garden)이 있었고 스토아학파의 ‘스토아 학원’이라는 게 있었다고 합니다. 그래서 아테네 4대 학원이라고 하는데 누가 붙인 이름인지는 모르겠습니다. 그러나 이 4개 학원의 4개 학파가 당시 아테네의 철학을 대표하는 학문의 근거지라고 생각하면 될 것 같습니다. 그러나 학파가 다르고 해서 싸운 것은 결코 아닙니다. 에피쿠로스도, 스토아학파의 창시자인 제논도 아테네 학당에 등장합니다.

아테네 학당에서 걸어 나오는 두 사람의 모습을 유심히 관찰해 보면 플라톤은 손가락으로 하늘을 가리키고 아리스토텔레스의 손바닥은 땅을 지향하고 있습니다. 한 사람은 이상, 또 다른 사람은 현실을 중요하게 생각하는 거죠. 그런데 이상과 현실을 상징하면서 왜 스승인 플라톤에게서는 손가락을 사용하고 제자인 아리스토텔레스는 손바닥을 사용하도록 한 것일까요? 의문이 들지 않나요? 라파엘로가 그저 기분 당기는 대로 그렸다고요?

플라톤이 손가락을 사용하도록 했으니까 아리스토텔레스도 손가락으로 땅을 가리키는 그러한 그림을 그렸으면 어떨까요? 상상이 가시나요? 그러니까 두 사람 모두 손가락으로 이상과 현실의 중요성을 표현하도록 하는 겁니다. 그러나 라파엘로는 그렇게 그리지 않았습니다. 여기에는 그림의 주인공 라파엘로의 세심한 주의와 철학이 담겨있습니다. 아리스토텔레스가 아무리 똑똑할망정 플라톤의 제자라는 걸 분명히 하는 거죠.

사제지간(師弟之間)을 분명히 표현해

한번 스승은 영원한 스승입니다. 스승을 정말 진정한 스승으로 생각해서 존경하고 받드는 사회, 또 스승이 제자를 정말 아껴서 받아들이고 재능을 키워주는 사회에서 학문의 꽃이 필 수가 있습니다. 그 속에서 세상천지에 인간이야말로 가장 중요하다는 인간 유아독존(唯我獨尊)의 인본주의 철학이 탄생할 수 있는 겁니다. 라파엘로가 바로 그러한 인간중심의 학문을 생각하면서 아테네 학당을 그린 겁니다. 스승이 제자의 논문을 베껴 출세와 영달을 꾀하고, 제자가 스승을 매도하는 그러한 사회에서는 학문의 세계를 보장할 수 없습니다. 그 때는 비만 오면 어두컴컴한 곳에서 한 없이 자라는 독버섯과 같은 괴이한 학문만이 나올 뿐입니다. 그런 속에서 ‘설거지론’이니 ‘덤탱이론’이니 하는 그야말로 기괴한 이론이 등장합니다. 또 일본 극우 보수 언론인들이 반미감정으로 즐겨 쓴 ‘잃어버린 10년’이라는 그야말로 기상천외한 이론들이 등장합니다. 이 괴이한 이론들은 그나마 배웠다는 정치인으로 둔갑한 학자들의 주장입니다. 또 괴이한 것은 그러한 이론들이 폭발적인 위력을 발휘한다는 겁니다. 진보와 보수라는 말은 학문적으로든 현실적으로든 이해가 갑니다. 그러나 좌파와 우파는 상대방을 매도하기 위한 말장난에 불과합니다. 그 말장난 속에서 쾌쾌한 냄새가 나는 냉전시대의 이데올로기 ‘빨갱이 이론’이 나오는 겁니다.

요는 라파엘로가 그린 아테네 학당에는 좌파 우파가 없습니다. 빨갱이라고 상대방을 매도하는 학자는 아무도 없습니다. 그들은 우주와 자연은 무엇으로 구성돼 있을까? 도덕과 윤리를 보장할 수 있는 방법은 무엇일까? 인간의 최고의 행복은 무엇일까? 이러한 문제를 놓고 열띤 토론을 하는 겁니다.

“아테네 학당에는 좌파 우파가 없다”

다시 그림으로 돌아가죠. 이렇게도 생각해 볼 수 있습니다. 만약 반대로 플라톤이 손바닥을 사용하고 아리스토텔레스가 손가락을 사용했다면 그림이 이상해질 겁니다. 구도상으로 상당히 어울리지 않겠죠? 더 중요한 것은 제자인 아리스토텔레스가 너무 건방지게 보이지 않을 까요? 스승인 플라톤에게 마치 무엇을 명령하고 지시하는 것처럼 보일 테니깐 너무 건방지게 보이겠죠. 손가락 가운데서도 둘째인 검지는 일종의 명령이나 일방적인 지시가 담겨 있습니다. 다시 말해서 손가락은 지위가 아주 높은 사람이거나 훌륭한 스승이 아랫사람이나 제자에게 일방적인 견해를 전달하기 위해 사용하는 신체적 동작입니다. 플라톤과 아리스토텔레스는 스승과 제자라는 신분의 차이를 떠나 아무런 격의 없이 토론에 열중하고 있습니다. 그러나 라파엘로는 두 사람이 후세에 끼친 영향력이 어떻든 간에 손가락과 손바닥을 통해 두 사람은 스승과 제자 사이라는 걸 분명히 하고 있는 겁니다. 그래서 라파엘로는 플라톤에게는 건방진 손가락을, 그야말로 잘났다고 평가 받는 아리스토텔레스에게는 겸손한 손바닥을 사용하도록 한 겁니다. 또 스승은 좀 잘 났다고 뻐겨도 됩니다. 그러나 제자는 아무리 잘 났다고 해도 스승 앞에서 뻐기면 안 되는 거죠. 겸손해야 합니다. 스승은 잘 났다고 침을 튀기면서 이야기합니다. 자신의 철학이나 이론이 세상 최고라고 이야기합니다. 제자는 듣기만 하는 것은 아닙니다. 때로 질문도 던져야 하고 생산적인 토론도 할 수 있습니다. 그러나 뻐겨서는 안 되는 거죠. 라파엘로가 두 사람이 스승과 제자 사이라는 걸 강력하게 암시하는 대목은 또 있습니다. 두 사람의 그림을 다시 한 번 잘 봅시다. 유심히 보면 두 사람이 상대방을 향한 머리, 정확히 말해서 고개의 각도가 상당히 다릅니다.

손바닥의 아리스토텔레스는 겸손한 제자

▲ 아리스토텔레스는 겸손하게 손바닥을 사용해 현실의 중요성을 강조하고 있다.

다시 말해서 고개를 돌려 상대방에게 표시하는 관심의 정도가 다릅니다. 그렇다고 한 사람은 관심이 덜 하고, 또 다른 한 사람은 관심이 더 많다는 이야기가 아닙니다. 적어도 사제지간(師弟之間)이라는 것을 분명히 하고 있다는 이야기입니다. 수학적인 각도(角度)로 보면 플라톤은 약 20도 정도 고개를 돌려 아리스토텔레스의 박학다식한 주장을 유심히 듣고 있습니다. 반면 아리스토텔레스는 거의 90도에 가깝게 고개를 돌려 스승의 이야기를 경청하고 있습니다. 그런데 만약 반대로 플라톤이 고개를 거의 90도 정도로 돌려 제자인 아리스토텔레스의 이야기를 열심히 듣고 있는 그러한 장면의 그림을 라파엘로가 그렸다면 아테네 학당은 명화(名畵)로 남지 않았을 겁니다. 그러나 예술은 다릅니다. 아마 광기(狂氣)가 철철 넘쳐흐르는 천재 다빈치는 그런 시도를 했을지 모릅니다. 이단과 반항아이길 좋아했던 다빈치는 충분히 그랬을지도 모릅니다. 다시 말해서 아테네 학당의 중심인물인 플라톤과 아리스토텔레스의 관계와 위상을 바꾸는 겁니다. 예를 들어 플라톤이 아리스토텔레스에게 한 수 배우는 그런 광경의 그림을 그렸을지도 모를 일입니다. 그렇다면 아테네 학당은 아마 아주 신비로운 명화로 등장했겠죠? 아테네 학당에는 총 52명의 석학들이 등장합니다. 52라는 숫자가 기독교적으로 어떤 의미가 있는지는 아는 바가 없습니다. 아마 다빈치는 66명을 등장시켰을지도 모르겠습니다. 66은 의미가 있습니다. 어떤 의미가 있느냐고요?

아테네 학당은 라파엘로에게 딱 맞는 작품

한번 상상을 해 본 겁니다. 가정을 해본 거죠. 어쨌든 아테네 학당은 정규수업을 받아 유명한 화가가 된 라파엘로에게 그야말로 어울리는 작품입니다. 작품이 작가를 따라갔을까요, 아니면 작가가 작품을 따라갔을까요? 라파엘로가 플라톤이 아리스토텔레스의 스승이라는 걸 강조한 대목은 또 있습니다. 플라톤을 아주 늙고 못생긴 대머리 아저씨, 할아버지로 표현한 거죠. 대신 아리스토텔레스는 아주 잘 생긴 미남청년으로 그렸습니다. 사람들은 라파엘로가 존경했으며 40년이나 선배인 다빈치를 모델로 플라톤을 그렸다고 합니다. 사실 다빈치는 대머리였던 것 같습니다. 다빈치가 그린 자화상(그림 참조)이 있습니다. 머리가 길고 머리가 벗어져 있습니다. 플라톤과 비슷합니다. 그래서 다빈치가 플라톤이라는 주장도 맞기는 하지만, 꼭 맞는다고 할 수는 없죠. 스승이라는 걸 표현하기 위해서는 아리스토텔레스보다 좀 늙은 모습이어야 합니다. 그래서 대머리 할아버지를 등장시켰고, 그러다 보니 다빈치하고 비슷한 것은 아닐까요? 또 그래서 후세의 평론가들은 “아테네 학당의 플라톤은 다빈치”라고 하는 것은 아닐까요? 그러면 잘 생긴 아리스토텔레스는요? 당시 르네상스 3대 화가인 미켈란젤로를 모델로 했다는 이야기가 있습니다. 그러니까 선배 두 명을 아테네 학당의 중요 인물로 등장시킨 거죠.

플라톤은 다빈치, 아리스토텔레스는 라파엘로 자신

정식 화가수업을 받고 공부를 많이 한 라파엘로는 상당히 사교적이었다고 합니다. 나이가 어린 탓도 있지만 선배 화가들을 많이 공경했다고 합니다. 사람을 사귀는 데 전혀 허물이 없었다고 합니다. 그래서 교황은 그를 추기경으로까지 시켜주려고 한 거죠. 빨리 죽어서 영광을 얻을 수는 없었지만, 또 이런 이야기도 있습니다. 잘 생긴 라파엘로가 자신을 모델로 위대한 아리스토텔레스를 그렸다는 겁니다. 자신이 아주 위대한 석학이 되고 싶었던 거죠.

▲ 아테네 학당의 플라톤은 다빈치를 모델로 했다는 이야기가 많다. 라파엘로는 40년 이상 선배인 다빈치를 존경했다.

아리스토텔레스가 미켈란젤로? 아니면 라파엘로 자신? 해답은 없습니다. 그러나 신경질적이고 변태적인, 그리고 음울한 미켈란젤로보다는 소위 모범생인 범생이 라파엘로가 더 맞을 것 같네요. 아리스토텔레스는 정말 모범적인 학자였던 것 같습니다. 그런데 그림을 보면 또 이상한 게 있습니다. 플라톤은 맨발이고 아리스토텔레스는 끈이 달린 가죽 샌들을 신고 있습니다. 플라톤은 신을 살 돈이 없을 정도로 가난했고 아리스토텔레스는 부자였나요? 두 사람의 모습을 보면서 또 확인할 게 있습니다. 플라톤과 아리스토텔레스는 다 오른 손 잡이였다는 겁니다. 그래서 두 사람 다 왼손에 책을 들고 있고 오른손으로 자기표현을 하고 있습니다. 왼손잡이가 공부를 잘 한다는 이야기가 있습니다. 지적 능력을 발휘하는 뇌의 부분과 연관이 있다는 이야기입니다. 그러나 아테네 학당의 인물들은 그러한 피상적인 지식을 논하지 않습니다. 아마 지금 같으면 인류의 가장 큰 문제로 등장하고 있는 지구온난화 문제를 갖고 지구의 미래에 대해서 토론을 하겠죠? 그러면서 우리들을 향하여 일갈(一喝)을 할 겁니다. “여러분, 조금은 불편하게 사시요. 힘들지만 불편을 감수할 줄 알아야 합니다. 그것이 조그마한 지구촌에서 우리가 인류가 영생(永生)하는 법이요!” 어떤 말인지 알겠죠?

르네상스 시대의 젊은 천재 화가 라파엘로는 플라톤과 아리스토텔레스를 화폭의 가장 중심에 세워 그들의 중요성과 후세에 끼친 영향이 얼마나 대단한지를 상징적으로 일깨워 주고 있습니다. 그렇다고 다른 철학자들을 엑스트라로 끼워 넣은 것은 결코 아닙니다. 그런데 라파엘로는 손가락으로 하늘을 가리키는 플라톤의 이상과 손바닥으로 땅을 가리키는 아리스토텔레스의 현실 이외에도 그들이 왼쪽 허리춤에 끼고 있는 각기 다른 책을 통해 위대한 철학자의 위대한 사상을 보여주고 있습니다.

▲ 아테네는 항상 전쟁과 외적의 침입에 시달렸다. 그렇다고 경제적으로 부유한 나라도 아니었다. 그러나 아테네 국민들은 학문을 숭상하는 전통을 지니고 있었다. 그 속에서 위대한 학문이 꽃을 피울 수 있었고 아테네 학당도 탄생할 수 있었다.

앞서 말했듯이 그러면서도 라파엘로는 두 사람의 손동작은 물론 상대방에게 향하는 얼굴의 각도까지도 세심하게 고려해서 두 사람이 결코 경쟁자가 아니라 사람이 서로 존경하고 아끼는 돈독한 사제지간이라는 것을 분명하게 그려 넣었습니다.

두 사람의 특성은 들고 있는 책에서도 나온다.

서로를 쳐다보는 얼굴의 표정도 플라톤은 아리스토텔레스에게 무엇을 설교하는 것 같으면서도 거만한 모습이 아닙니다. 결코 잘난 척 떠드는 얼굴이 아닙니다. 또한 플라톤을 향한 아리스토텔레스의 얼굴 역시 진지하면서 겸손한 모습입니다. 영화도 동영상도 아니고, 그림도 많이 낡아 확실하게 보이지도 않는데도 어떻게 그렇게 잘 알 수 있느냐고요? 글쎄 저가 보기에는 그렇게 보이는 것 같네요.플라톤이 왼쪽 허리춤에 끼고 있는 것은 자신의 철학사상을 대표하는 티마이오스(Timaeus)이고 아리스토텔레스가 끼고 있는 것은 니코마코스의 윤리학(Nicomachean Ethics)>입니다. 그러니까 미술은 물론 철학에도 학문적 지식이 출중한 똘똘한 화가 라파엘로는 두 사람의 손가락과 손바닥이 가리키는 것이 무엇인지 이해가 안가는 사람들을 위해 두 철학자를 대표하는 두 권의 저서를 등장시킨 겁니다.

티마이오스와 니코마코스의 윤리학

▲ 왼손에 티마이오스을 들고 오른손 손가락으로 하늘을 가리키고 있는 플라톤

다시 말해서 라파엘로는 이렇게 이야기하고 있는 겁니다. “학생, 플라톤의 손가락이 하늘을 가리키는 것이 어떤 의미인지를 모르면 티마이오스를 보세요. 그리고 아리스토텔레스의 손바닥의 의미를 모르면 니코마스의 윤리학이라는 그의 저서를 참고하기 바랍니다.” 그래도 잘 모른다면? 이렇게 충고할 겁니다. “그 때는 아무 생각하지 말고 계속해서 여러 번 감상하세요. 그러다 보면 저절로 알게 될 겁니다. 한국에 독서백편의자현(讀書百編意自顯)이라는 말이 있는 것으로 알고 있는 것으로 알고 있습니다. 모른 문장도 백 번을 읽다 보면 저절로 그 뜻을 깨우칠 수 있는 것처럼 그림도 마찬가지입니다” 사실 그림이 의미하는 바가 무엇인지를 알고, 또 진가를 가려내는 데는 많이 보는 수밖에 없다고 합니다. 학문도 그렇지만 예술에도 왕도라는 것이 없겠지요. 노력 앞에서는 당할 재간이 없습니다. 어쨌든 플라톤의 손가락과 아리스토텔레스의 손바닥에 이어 라파엘로는 두 석학의 특징을 다시 책을 통해 강조하려고 하는 겁니다. 그렇다면 말할 것도 없이 두 책 속에는 각각 두 사람의 주장인 이상과 현실이 담겨 있을까요? 플라톤의 경우는 그렇습니다. 그러나 아리스토텔레스의 윤리학에는 자연이나 현실의 중요성을 강조한 게 아닙니다. 순전히 인간의 윤리와 도덕에 대해 강조했습니다. 예를 들어 아리스토텔레스의 박학다식한 자연철학이 아니라 순전히 인간도덕과 윤리에 대한 내용입니다. 스승인 플라톤이 쓴 티마이오스는 기원전 360년경 소크라테스의 대화체로 쓰인 플라톤의 저작입니다. 이 작품에서는 우리의 머리를 좀 아프게 하는 자연, 또는 세계의 본성에 대한 사고가 담겨 있습니다. 예를 들어 항상 변화하는 물리적인 세계와 그 '바깥'의 세계를 구분한다거나 우주의 생성에 대한 것들입니다. 또 우주를 이루는 원소에 대한 것들입니다. 또 수학에 관한 것들도 있습니다. 우주는 생성될 때는 일정한 질서와 규칙이 있었는데 바로 도형과 수를 기반으로 만들어졌다는 거죠. 우주를 이루는 원소가 불, 흙, 물, 공기라는 등의 이야기입니다.

왜 아리스토텔레스의 니코마코스 윤리학인가?

▲ 아리스토텔레스는 손바닥으로 땅을 가리키면서 왼손에는 니코마코스 윤리학을 들고 있다.

그러나 아리스토텔레스가 손에 들고 있는 니코마코스 윤리학은 도덕에 관한 아리스토텔레스의 철학을 담은 책입니다. 10권으로 되어 있는 이 책은 자신의 강의 노트를 바탕으로 해서 정리한 것인데 그의 아들인 니코마코스에게 바치는 형식으로 돼 있습니다. 아들이 편집해서 책을 냈기 때문에 이름을 그렇게 지었다는 이야기도 있습니다. 그런데 혹시 아들이 너무 불량해서 아들에게 잔소리를 늘어놓은 것을 나중에 누가 예쁘게 편집해서 낸 책은 아닐까요? 사실 이 책에는 습관적으로 항상 도덕적인 행동을 해야 하며 도덕적 성품을 고양하는 일이 무엇보다 중요하다고 강조하고 있습니다. 그래야 삶의 중요한 목표인 행복에 도달할 수 있다는 이야기가 많습니다. 좋은 책이지만 자연철학의 시조이자 박학다식한 만능 천재 아리스토텔레스를 대표하는 책이라는 데는 약간 의구심이 갑니다. 물론 시각에 따라 다 다를 수 있습니다.

돈 벌어주는 과학기술이 중요한 게 아니다

그러나 라파엘로는 이 니코마코스 윤리학을 아리스토텔레스의 철학을 대변하는 책으로 등장시켰습니다. 라파엘로는 아리스토텔레스의 그 많고 많은 저서들 가운데서 하필이면 왜 이 윤리학 책을 아테네 학당에다 그려 넣은 것일까요? 그런 의문이 가능하지 않나요? 사실 그의 아리스토텔레스에 대한 이해의 깊이가 부족했다고도 할 수 있습니다. “뭐, 그 양반 그림이나 그릴 줄 알지, 책이나 몇 권 읽었겠어!”라면서 말입니다. 그러나 이렇게 생각할 수 있습니다. 소위 고대 그리스로 다시 되돌아가자는 르네상스는 원래 인간성을 회복하자는 운동입니다. 그리스 석학들이 만들어 놓은 훌륭한 문명이나 기술로 되돌아가자는 운동이 아닙니다. 그렇다고 그들의 지식도 아닙니다. 인간성 회복이란 타락한 인간의 윤리와 도덕을 회복하고 좀 더 인간적으로 살자는 인간 중심의 운동입니다. 신 중심의 중세 암흑시대에 인간은 종교라는 도그마 속에서 설 자리가 없었고 오히려 종교를 빙자한 인간성의 타락이 횡행하던 시기라고 할 수 있습니다.

자연철학보다 더 중요한 것은 인간성

아리스토텔레스는 만물박사입니다. 아리스토텔레스는 어려운 정치학이나 철학만 한 게 아닙니다. 동물, 식물, 물리학, 수학 등 다방면에서 뛰어난 재능이 있었고 업적도 많이 남겼습니다. 특히 그의 자연철학은 ‘돈 벌어주는’ 서구의 과학기술의 원천이 됐습니다. 그러나 라파엘로는 아리스토텔레스의 과학과 연계되는 자연철학적 지식이 아니라 인간의 도덕성을 회복하는 일이야 말로 가장 중요하다고 생각했고, 그래서 니코마코스 윤리학을 아테네 학당에 등장시킨 것이죠. 그렇다면 라파엘로는 그저 초상화 같은 그런 그림만 그려 돈 버는 환쟁이가 아니라 인본주의로 무장된 대단한 인문학적 지식을 소유한 예술가였다고 할 수 있는 겁니다. 그래서 르네상스 화가 가운데서도 가장 충실하게 학문수업을 받은 화가라고 할 수 있는 겁니다. 그런데 아테네 학당을 시작하면서 의문이 드는 게 하나 있습니다. 학문이 꽃을 피우는 시기를 보면 대부분 태평성대라고 하는 평화로운 시기입니다. 정치적으로 안정이 되고 경제적으로 풍족한 가운데 학문이 만개합니다. 그러나 역사를 찬찬히 뜯어보면 아테네는 항상 전쟁과 외적의 침입에 시달렸습니다. 이렇게 바람 잘 날이 없었던 아테네에 그렇게 다양한 학문이 존재할 수 있었고 이단시비가 없었던 이유는 무엇일까요?

외적의 침입을 많이 받으니까 열심히 공부라도 해서 나중에 국력에 보탬이 되기 때문에 그랬다고요? 그러나 그들은 돈벌이가 되는 학문을 한 게 아닙니다. 그렇다고 신식무기 개발을 위해 기술 연구에 매달린 게 아닙니다. 그야말로 순수한 기초학문에 매달렸습니다.

아테네의 학문 정신은 어디에서 나오는가?

인간, 그리고 자연의 본성은 무엇인가? 우리를 둘러싸고 있는 우주의 정체는 무엇인가? 이런 문제를 갖고 씨름을 했습니다. 그렇다고 당시 아테네가 잘 산 것도 아닙니다. 그렇다면 그렇게 열악한 상황에서도 학문이 꽃을 피울 수 있던 이유는 무엇일까요? 우선 사람들이 선(善)했던 것 같습니다. 그리고 옛날부터 내려오는 학문적 관습과 전통이 있었던 것 같습니다. 사악한 사람의 학문은 오래 가지 않습니다. 또 착해야 깊은 학문을 할 수 있습니다. 아마 지중해의 온화하고 훈훈한 아름다운 기운을 학문으로 승화시킨 곳이 바라 고대 아테네라는 생각을 해 봅니다.

6. 서양문화의 철학적 기초를 다진 플라톤

요즘은 약간 그 의미가 퇴색됐다고 할까요? 20년 전만해도 젊은 대학생들이 주고받는 이야기 속에 ‘플라토닉 러브(Platonic love)’라는 단어가 많이 등장했습니다. ‘플라톤적 사랑’이라는 이야기죠.

아마 남자들보다 여자들 사이에 많이 나온 이야기라고 할 수 있습니다. 예를 들어 친구가 “너, 그 남자하고 어떤 관계니, 별일 없어?”라고 물으면 “특별한 일은 뭘, 순전히 플라토닉(사랑) 관계일 뿐이야” 하고 대답하는 거죠.

플라토닉 러브는 절대적 진리에 대한 사랑

대충 대답하기 쉬워서 그런 말을 쓰면서 얼버무리는 건지, 아니면 별 진전이 없어서 그저 그런 사이에 머물러 있기 때문에 흥미가 없어 던지는 이야기인지는 알 길이 없습니다. 아니면 플라토닉 러브의 본래 정신 그대로, 육체적인 관계는 전혀 멀리하고 그야말로 정신적, 영혼적인 사랑 관계에 빠져 벗어날 수 없을 정도로 깊은 관계인지도 알 길이 없습니다. 어쨌든 왕년에 폼 재던, 젊은 대학생들이 즐겨 썼던 용어인데 요즘 와서는 완전 사라진 것 같은 느낌입니다. 사랑을 굳이 정신과 육체로 딱 나누어 육체적인 사랑을 세속적으로 몰아붙이자는 것이 아니라, 사랑의 역사 무대에서 사라졌다는 것이 아쉬운 거죠.

▲ 서양 문화의 철학적 기초가 된 플라톤은 르네상스 시대 신플라톤주의를 추구한 인본주의 학자들에 의해 부활했다.

그렇다면 고귀한 플라톤의 철학도 플라토닉 러브와 함께 사라진 것일까요? 그렇다고도 할 수 있습니다. 학자들에게는 남아 있겠지만 일반 사람들의 마음속으로부터 점차 멀어졌다고 할 수 있습니다. 왜냐하면 대학생들이 플라톤의 철학을 고리타분하다는 생각을 하니까 말입니다. 하긴 플라톤의 철학뿐만 아니라 철학에 관심은 물론 철학 자체가 점차 우리에게서 떠나고 있다는 느낌이 들고 있죠. 플라톤적인 사랑이라는 플라토닉 러브의 원래 의미는 플라톤의 사상과 철학에서 나타나는 것처럼, 육체나 현실적인 것을 넘어 이상적이고 영혼적인 사랑을 의미합니다. 세속적인 사랑이 아니라 지극히 도덕적이고 윤리적인 사랑을 의미합니다. 쉽게 이야기해서 남녀 간의 정신적인 사랑이라고 이해하면 쉬울 것 같네요.

에로스는 포르노와 섹스의 의미로 변질돼

그러면 고상한 플라토닉 러브와 반대되는 말은 무엇일까요? 에로스(Eros)라고도 하고 에로틱 러브(Erotic love)라고 하는 사람들이 있습니다. 사실 기원과 본래 의미가 어떻든 간에 에로스와 에로틱 러브에서 출발한 에로티시즘(eroticism)은 육체적이고 관능적인 사랑의 단어로 완전히 자리를 잡았습니다. 에로티시즘은 소위 에로물이라고 불리면서 이제는 포르노와 섹스를 의미합니다. 시장만 해도 천문학적인 수치이며 영화든, 잡지든 간에 포르노와 섹스의 에로물이 없는 세계는 상상할 수조차 없을 정도로 범람하고 있습니다. 예술이든 외설이든 간에, 불법이든 합법이든 간에 우리 사회에 미치는 영향 역시 엄청나게 큽니다. 재미있는 것은 아테네 학당을 쓰기 위해 인터넷에서 ‘Eros’를 입력하자 참고자료가 나오는 것이 아니라 화면이 갑자기 성인인증을 필요로 하는 동그랗게 그려진 ‘19’라는 글자가 나왔다는 겁니다. 이 정도면 에로스에서 현대 사회에서 어떤 식으로 변질됐는지를 충분히 알 수 있습니다.플라톤을 이야기하면서 웬 포르노와 섹스 이야기가 나오느냐고요? 그것도 신성한 아테네 학당에서 말입니다. 에로틱 러브의 반대 개념으로 사용되고 있는 플라토닉 러브를 통해 플라톤의 철학과 사고를 좀 더 쉽게 이해할 수 있지 않을까 하는 생각 때문입니다.

사랑에 대한 단어들, 그리스 철학 이해에 중요해

또 사랑과 관련해서 우리가 흔히 상징적으로 쓰는 단어들, 그러니까 플라토닉 러브를 포함해서 에로스, 로고스, 아가페(agape), 필리아(philia) 같은 낱말들의 어원과 그것이 어떻게 변질됐는지를 살펴보는 일은 고대 아테네 철학을 이해하는 데 중요하다는 생각이 듭니다.

▲ 플라톤의 전 저작을 라틴어로 번역한 인본주의자 마르실리오 피치노가 플라토닉 러브라는 말을 처음 사용했다.

남녀 관계를 등장시켜 플라토닉 러브를 섹스와 관련시킨 것은 15세기의 일입니다. 그러니까 플라톤 사후 2000년 정도가 돼서야 플라토닉 러브라는 말이 등장했다는 이야기죠. 플라토닉 러브라는 단어를 처음으로 사용한 사람은 15세기 초 옛 이탈리아 피렌체의 학자 마르실리오 피치노(Marsilio Ficino)입니다. 일반 사람들에게는 많이 알려져 있지 않지만, 천문학자이자 의사인 그는 이탈리아 르네상스 시대 학자 가운데 후세에 가장 큰 영향력을 끼친 인본주의 학자로 평가 받습니다. 그는 당시 플라톤의 모든 저작을 라틴어로 번역한 장본인입니다. 다시 말해서 그 동안 죽어 지하에 잠들고 있던 플라톤을 다시 살려서 유럽에 소개한 사람이 바로 피렌체의 대단한 지식인 피치노였습니다.

인본주의 학자 피치노가 처음 사용

르네상스는 고대 그리스 시대로 돌아가자는 운동이었고 그 과정에서 과거 석학들의 저서들을 라틴어로 번역하는데 가장 큰 공을 세운 사람이 바로 로마 가톨릭과 그리스 정교(Orthodox)에 대항했던 피치노였다고 해도 과언이 아닙니다. 그는 플라톤의 <향연(Symposium)>을 번역하면서 라틴어 ‘amor platonicus’라는 말을 처음으로 사용합니다. 영어로 번역하면 플라토닉 러브(Platonic love)에 해당하는 말입니다. <향연>은 대화편의 일부로 플라톤이 스승인 소크라테스를 찬미한 서사시인데 여기에 문제가 되는 그리스의 사랑의 신 에로스(Eros)가 등장합니다. 축제에 모인 철학자들은 차례로 에로스(로마에서는 큐피드)를 찬미합니다. 여기에서 소크라테스는 옛날 무녀(여자 예언자를 뜻하는 prophetess로 돼 있음) 디오티마(Diotima)가 들려준 이야기를 합니다. 인간에 대한 사랑은 신성, 또는 진리(Divine)에 도달하기 위한 수단이라는 내용입니다.

동성 간의 사랑이라는 말로도 변질돼

그러나 플라토닉 러브는 에로스와 또한 고대 그리스 시대에 평범하게 이루어졌던 동성애와 맞물리면서 그 의미가 변질되기 시작합니다. 플라토닉 러브는 스승과 제자 간의 동성애라는 말로, 그리고 에로스는 이성 간의 사랑으로 말입니다. 그래서 나이 차가 많이 나는 소크라테스와 플라톤도 동성애를 즐겼다는 이야기가 나옵니다. 어쨌든 당사자인 플라톤과 번역자 피치노의 의도와는 전혀 관계없이 이상한 의미로 흘렀던 거죠. 에로스는 더욱더 이상하게 변해서 이 단어에 접근하려면 성인인증이 있어야 할 정도로 포르노 단어로 전락하고 만 거죠. 플라톤을 존경한 피치노는 그 동안 묻혔던 아카데미아를 다시 열어 인본주의 학문의 요람으로 다시 세웠고, 특히 신플라톤주의를 다시 복원시키는 등 플라톤을 르네상스의 스승으로 끌어 들입니다.피치노는 당시 유명한 천문학자 피코(Pico)가 이단재판을 받게 되자 그를 변호하다가 자신도 재판에 회부되기도 합니다. 다행히도 친구인 피렌체 대주교의 도움으로 화를 면했습니다. 어쨌든 그는 르네상스 시대 대표적인 사상가로 평가 받고 있습니다.

▲ 플라톤은 아카데미아를 통해 비단 철학뿐만 아니라 수학, 천문학 등 다양한 분야의 제자들을 길러냈다.

한때 영국 상류사회의 패션이 되기도

플라토닉 러브라는 말이 영어로 나온 것은 1636년 영국의 윌리엄 데이브넌트 경(Sir William Davenant)이 쓴 <플라토닉 러버스(Platonic Lovers)>가 처음입니다. 월리엄 경은 작품에서 <향연> 내용을 토대로 덕과 진리 사이에 있는 선(善)에 대한 사랑을 플라토닉 러브라고 주장했습니다. 이후 플라토닉 러브는 상류사회의 중요한 패션으로 자리 잡습니다. 특히 찰스 1세의 왕비인 앙리아뜨 마리가 위세를 떨친 찰스 왕 1, 2세 시대에는 영국 왕실 귀족들의 중심 화제로 등장하기도 했습니다. 사랑을 육체적인 대상물로 표현하는 것은 저급한 계층에서나 하는 이야기라는 겁니다. 그래서 사랑은 품위가 있어야 하며 고매해야 진정한 사랑이라는 분위기가 퍼진 거죠. 프랑스 절대 왕조 부르봉 왕가의 공주로, 찰스 1세도 '못 말리는 여성' 앙리아뜨 마리에 의해 한때 패션으로 등장한 겁니다. 분명한 것은 아테네 학당에서 플라톤이 하늘을 손가락으로 가리키는 것은 절대적인 진리와 신성함에 대한 사랑을 가리키는 것이지 동성애에 대한 사랑을 가리키는 것은 적어도 아니라는 사실입니다.

플라톤이 추구한 절대적인 진리. 이데아(idea)에 대한 사랑을 의미하는 플라토닉 러브라는 단어에 대해 어른이 소년을, 스승이 제자를 사랑하는 동성애적 사랑이라는 변질적인 해석이 존재했다는 내용은 이미 이야기했습니다. 그러나 이러한 주장은 이제 거의 사라졌다고 해도 과언이 아닙니다. 또 아테네의 사랑의 신 에로스(Eros)가 어이없게도 오늘날 상업적인 섹스와 포르노의 에로티시즘으로 변했다는 이야기도 이미 했습니다.

아마 당시 아테네에서는 동성 간의 사랑이 이성 간의 사랑처럼 그저 평범한 하나의 관습이었기 때문이라는 주장이 많습니다. 사회적으로 수용됐기 때문이라는 이야기죠. 그러나 그러한 동성애가 사회적으로 문제가 됐다는 기록은 없는 것으로 보입니다. 예를 들어 오늘날의 동성애 커플처럼 합법적인 부부가 돼 함께 산다든지, 그래서 후손의 출생에 문제를 일으키는 그러한 사회적인 문제를 야기시킬 정도는 아니었다는 것이죠. 아니, 지금이라도 동성끼리 합법적인 부부가 돼 산다고 해서 문제 될 게 뭐 있느냐고요? 아이는 입양해서 친부모보다 더 아끼면서 아주 잘 키우면 되고, 별문제 없다고요? 글쎄요, 그러면 남자들과 짝을 이루어야 할 여자들이 보내는 시샘과 질투, 그리고 좌절과 분노는 어떻게 할까요?

▲ 플라톤의 이상적인 철학에 대한 믿음은 플라토닉 러브에서도 잘 나타난다.

어쨌든 숭고한 사랑을 의미하는 플라토닉 러브는 서양 문화의 철학적 기초를 다진 플라톤의 사상을 상징적으로 대변하는 말이라는 것은 분명합니다. 한 때 미국 보수주의 기독교 교파의 젊은 신도들은 플라토닉 러브를 ‘순결 선언’의 이념으로 사용했으며 일부 사람들은 혼전순결운동의 모토로도 이용했습니다.

“플라토닉 러브는 장애자와 개구리 간의 사랑?”

플라토닉 러브가 이렇게 일부 종교계나 상류사회의 고상한 의미로 사용되자 코웃음을 치며 반감을 느낀 사람도 없지 않았습니다. 19세기 말 조소와 풍자로 유명한 언론인 출신의 소설가 암브로스 비어스(Ambrose Bierce, 1842~1914?)가 날카롭게 공격합니다. 풍자작가로 인간의 본성을 날카롭게 파헤쳤다고 평가 받고 있는 그는 유명한 저서 ‘악마의 사전(The Devil’s Dictionary)’에서 플라토닉 러브를 이렇게 해석하면서 비꼽니다. “Platonic love is a fool’s name for the affection between a disability and a frog.”해석하자면 “플라토닉 러브란 장애자와 개구리간의 사랑을 지칭하는 한 바보의 사랑(바보 같은)이다.”라고 할 수 있습니다. 말이 좀 이상하죠? 장애자는 뭐고, 개구리는 왜 등장한 건가요? 여기서 장애자란 성적불능(性的不能)의 장애자를 의미하고 개구리는 성적행위는 가능하지만 성을 느끼지 못하는 불감증(不感症)을 의미한다고 생각하면 될 것 같습니다. 무슨 의미인지 아시겠죠? 다시 말해서 비어스는 “그 고상한 척 하는 플라토닉 러브라는 나부랭이란 육체라고는 전혀 없는 영혼과 뼈다귀라는 육체만이 덜렁하게 남아 있는 해골 간의 사랑이라는 우스꽝스럽고 너무나 황당한 사랑”이라며 비웃는 것이죠. 또 아마 이렇게도 주장했을 겁니다. “정신적인 사랑이란 육신이 없는 귀신들의 사랑이고 육체적인 사랑이란 영혼이 떠나 죽은 송장들 간의 사랑”이라고 말입니다. 물론 그도 정신적인 사랑이 중요하다고 생각했을 겁니다. 하지만 너무나 고상한 척 하는 사랑에 아마 볼썽사납다며 참지 못해서 한 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 냉소와 풍자를 좋아하는 그의 원래 독특한 기질이죠.

플라톤의 철학은 이상에 치우쳤다는 이유로 외면

▲ 언론인 출신으로 풍자작가로 유명한 미국의 비어스는 플라토닉 사랑을 장애인과 개구리의 사랑이라고 비꼬았다.

그렇다면 비어스는 플라톤의 이상 철학도 우습게 생각한 것은 아닐까요? 그의 말에서 ‘한 바보’란 플라톤을 지칭합니다. 플라톤의 철학은 서양문화의 기초가 되긴 했지만 너무나 이상에 치우쳤다는 이유로 외면당한 게 사실입니다. 제자 아리스토텔레스는 엄청난 환영을 받았지만 플라톤은 별 신통치 않은 철학자로 치부돼 왔습니다. 정작 수학자이기도 한 플라톤의 이론은 현실을 외면한 것이 아니라 그야말로 현실을 타개할 수 있는 방법을 제시했는데도 말입니다. 특히 그의 이상국가론은 현실을 떠난 유토피아를 가정하는 것이 아니라 현실정치와 사회의 문제점을 해결하기 위한 방법을 제시한 철학이라고 주장하는 학자들도 많고, 오히려 설득력이 있습니다. 이야기가 나온 김에 고대 그리스에 등장했던 사랑에 대한 세 가지 개념에 대해서 약간 설명해 보겠습니다. 무조건적 헌신적인 사랑을 의미하는 아가페(agape), 정신적인 사랑이나 아끼는 의미의 필리아(philia), 그리고 (현재 그 의미가 변질됐지만) 육체적, 성적으로 이끌리는 의미의 에로스(eros)가 있습니다.

“에로스의 의미가 성의 상징이 된 것은 기독교 영향 커”

결론적으로 에로스가 가장 저급한 의미의 사랑인 오늘날 에로티시즘으로 추락한 데에는 종교적인 역할이 큽니다. 다시 말해서 로마시대부터 중세시대에 이르기까지 유럽을 지배한 기독교 영향이 컸다는 이야기입니다. 기독교 문화는 이 세 가지 사랑 가운데 에로스 사랑을 가장 저급한 사랑으로 몰아부쳐 버립니다. 그 이유가 몇 가지 있습니다. 우선 사랑을 의미하는 세 가지 단어 가운데 두 단어, 즉 아가페와 필리아는 그 기원이 어떻든 간에 그리스의 평범한 단어에서 파생된 단어들인데 비해 에로스는 아테네의 신의 이름입니다. 아테네 학당에 등장하는 고대 그리스 시대 철학자들을 이단으로 취급했다면 유일신을 믿는 기독교가 그리스 신(神)을 어떻게 취급했는지는 짐작이 갈 겁니다. 기독교와 기독교 작가들에 의해 아가페는 예수의 사랑의 의미로 승화시키며 에로스는 저급한 육체적, 성적 사랑의 의미로 변질시키는 것이죠. 사실 아가페라는 단어는 그리스 고전에는 거의 등장하지 않는 말입니다. 오디세이(Odyssey)에 몇 번 언급됐을 뿐입니다. 초기 기독교인들이 주로 사용한 단어로 남편과 아내, 그리고 자식들 간의 헌신적인 사랑을 의미합니다.

그리스 영향을 받은 고대 유대인들은 아가포(agapo)라는 말을 썼고 훗날 신학자, 기독교 철학자, 그리고 기독교 작가들에 의해 예수의 사랑으로 발전하게 돼 이제는 완전히 굳건하게 자리를 잡게 된 것이죠.

▲ 사랑의 신 에로스가 성적인 사랑으로 변질하게 된 것은 종교와 심리학자들에 의한 영향이 크다.

역설적으로 유대인들이 사용했던 아가페는 강한 기독교에 의해 신(神)을 상징하는 단어로 승화된 반면, 패망한 그리스의 신 에로스는 여지없이 나락의 길로 접어들게 됩니다. 결국 단어가 상징하는 의미도 강자와 약자, 역사의 흥망성쇠와 함께 변합니다. 권력의 흥망에 따라 탄생하고 묻히고, 좋게도 나쁘게도 변하는 것이죠.

프로이드와 융을 거치면서 에로스는 性으로 완전히 자리해

이뿐만이 아닙니다. 근대 심리학을 개척한 독일의 지그문트 프로이드(Sigmund Freud)와 칼 융(Carl Jung)을 거치면서 에로스는 더욱 성적 욕망과 육체적 사랑의 상징으로 변모하게 됩니다. 잘 아시다시피 성은 인간의 심리를 분석하는 데 가장 중요한 대상이기 때문입니다. 세상에서 일어나는 잔악한 범죄인 강간과 살인 치정(癡情)이 성(性)의 심리학에서 비롯되고 있다는 것은 대부분 수긍하고 있는 점입니다. 필리아란 일종의 친구 간의 우정(friendship)을 의미하는 말로 그리스 고전에서는 아리스토텔레스의 니코마코스 윤리학에 언급된 내용입니다.

우리는 앞서 플라톤의 플라토닉 러브가 에로스를 의미하는 육체적 사랑으로, 그리고 동성애 사랑으로 한때 변질된 의미로 사용된 적이 있었다는 것을 보았습니다. 또 플라토닉 러브가 너무나 이상적으로 치우쳤다고 비난하면서 조소와 풍자로 헐뜯는 이야기도 있었습니다. 더구나 플라토닉 러브가 종교나 단체의 혼전순결 운동의 상징으로 등장했다는 내용도 읽었습니다.

▲ 라파엘로의 아테네 학당이 나올 수 있었던 것은 르네상스 운동의 중심에 서 있던 신플라톤주의 인문학자들의 영향력이 컸기 때문이다. 라파엘로도 신플라톤주의를 추구했다.

그러나 좀 더 곰곰이 생각해본다면 사실 플라톤뿐만이 아니라 고대 아테네 철학은 지금 우리의 눈으로 볼 때는 모두 이상주의라고 해도 과언이 아닙니다. 자본주의와 과학이라는 차원에서 볼 때, 그리고 현실가능성의 문제에만 얽매어 있는 우리의 눈으로 볼 때 아테네 철학 대부분이 이상주의로 흘렀다고 해도 과언이 아니라는 이야기입니다. 다시 말해서 이해득실이라는 인간의 이해관계와 응용과학의 개념에서 생각한다면 독특하면서도 추구하는 바가 서로 달랐던 아테네 철학 모두가 이상에 치우친 학문이었다고 볼 수 있습니다. 가장 현실주의 학문을 추구했다는 아리스토텔레스 역시 다를 바가 없다는 생각이 드네요. 그들은 대부분 윤리와 도덕을 중요시 했습니다. 그리고 무지를 악으로 보고 지혜와 지식을 선으로 보면서 교육의 중요성을 강조했습니다. 그러나 플라톤을 이상주의의 대표적인 모델로 꼽은 데에는 그만한 이유가 있습니다. 우선 아테네 철학의 거목입니다. 또한 소크라테스가 스승이긴 하지만 아테네의 철학을 꽃피우는데 결정적인 역할을 한 장본인이죠.

▲ 플라톤은 여전히 고대 그리스를 대표하는 철학자다.

‘지나친 이상주의자’로 푸대접받기도

아리스토텔레스를 포함해 그의 문하생이 아닌 철학자가 거의 없을 정도였습니다. 심지어 그는 죽은 지 500여 년이 지나서 신플라톤주의(Neo Platonism)로 다시 부활합니다. 이뿐만이 아닙니다. 아테네 학당을 그린 라파엘로를 비롯해 르네상스 운동가들의 기본 철학 역시 플라톤주의에 기반을 두고 있습니다. 르네상스는 과거 그리스로의 회귀를 의미합니다. 그 정점에 바로 플라톤이 있었다고 해도 과언이 아닙니다. 사실 플라톤은 현실을 떠나 이상으로 도피하고 싶었던 철학자인 것만큼은 확실합니다. 그가 살아온 고달픈 인생역정이 이를 잘 설명하고 있습니다. 그렇다고 그의 철학이 인생도피 철학은 아닙니다. 오히려 생생한 현실참여의 철학을 추구했다고 해도 과언이 아닙니다. 플라톤을 현실과는 맞지 않는 이상주의자로 몰아세우려는 시도는 무엇보다도 그의 저서 <이상국가론>에서 나온다고 할 수 있습니다. 생생한 현실이라고 할 수 있는 정치에 대해 현실감이라고는 거의 없고 유토피아적인 주장이라는 이유에서입니다.

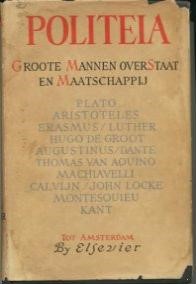

“<이상국가론>이라는 제목은 맞지 않아”

<이상국가론>, 또는 <국가론>, <폴리스론>으로도 번역되고 있는 이 책의 원래 제목은 그리스어로는 ‘politeia’입니다. Politeia는 영어에 딱 맞는 해석이 없습니다. 물론 ‘polis’와 연관이 있는 말이죠. 우리나라 영한(英韓)사전처럼 그리스 단어를 영어로 번역한 리델 앤드 스코트(Liddell &Scott) 사전에는 이 ‘politeia’를 ‘시민의 조건과 권리, 또는 시민권(the conditions and rights of the citizen, or citizenship)’으로 번역했습니다. 요는 플라톤이 쓴 ‘politeia’라는 책을 번역하는 데 있어서 이상국가론이라는 제목은 플라톤을 그야말로 이상주의에 치우친 정치철학자로 몰아부치려는 의도가 너무 깊이 깔려 있다는 지적이 많습니다. 최근 일부 철학자들은 당시의 아테네의 상황으로 볼 때 플라톤의 정치철학은 이상에 빠진 유토피아적 철학이 아니라 상당히 현실적인 대안이었다고 주장합니다.

“플라톤의 정치철학은 상당히 현실적인 대안”

오늘날의 자본주의 개념과 시각으로 평가할 것이 아니라 당시의 상황으로 볼 때 상당히 설득력이 있는 주장이라는 것이죠. 또한 오늘날의 정치적 민주주의 모순을 이미 2천500여 년 전에 이미 예리하게 예견했다는 선지자적인 고찰이었다고 높이 평가하는 학자들도 많습니다.

▲ 플라톤의 국가론은 이상에 너무 치우쳤다는 이유로 푸대접을 받기도 했다.

플라톤을 너무 이상주의 철학자로만 몰아세우지 말자는 이야기입니다. 참고로 플라톤의 국가론이 오늘날 공화국이라는 말 ‘The Republic’로 된 것은 로마 시대의 유명한 공화주의자로 철학자이자 정치가인 키케로(Cicero)가 ‘politeia’를 ‘res publica’로 번역하면서 등장했다는 것을 알려 드립니다. 사실 플라톤이 살아온 인생역정은 그가 현실을 떠나 이상에 매달리기에 충분할 정도로 좌절과 절망의 연속이었습니다. 우선 어린 시절 플라톤은 조국인 아테네의 멸망을 지켜보았습니다. 물론 아테네는 도시로 계속 존재해서 오늘날 그리스의 수도가 됩니다. 그러나 국가 개념의 아테네는 사라지고 다른 나라에 정복되고 말았다는 이야기죠. 기원전 8세기 무렵 그리스 남동부 아티카(Attica)에 성립된 고대 그리스의 대표적인 도시 국가인 아테네는 페르시아 전쟁에서 승리한 후 번영하였으나 펠로폰네소스 전쟁(BC 431~BC 404)에서 스파르타에게 패한 후 완전 그 세력을 잃고 쇠망하기 시작합니다. 민주주의 아테네가 과두정치의 스파르타에게 무참히 깨진 것이죠. 다시 기원전 339년에 그리스가 야만족이라며 상종조차 꺼렸던 마케도니아에 무참하게 멸망합니다. 그러한 조국의 멸망을 어린 플라톤이 지켜 본 것이죠. 그렇게 잘 나가던 아테네가 마케도니아에 의해 유린되는 현장을 목격한 겁니다. 그는 또한 스파르타에 패한 후에도 BC404~BC403 사이에 벌어진 과두주의와 민주주의 파벌 간에 벌어진 내란도 지켜봅니다. 엄청난 충격이었겠죠. 그래서 현실에 좌절을 느꼈다고 볼 수 있습니다. 귀족 가문에서 태어난 플라톤은 정치에 뜻을 품었습니다. 아버지는 아테네의 마지막 왕인 코드로스의 후손입니다. 외가는 초기 그리스의 입법가인 솔론과 연결될 정도로 대단한 가문의 출신입니다. 그러나 아테네의 패망과 함께 정치에 뜻을 접습니다. 더구나 스승인 소크라테스의 재판과 죽음이 갖는 의미를 되새겨본 뒤 일생을 철학에 바치기로 결심합니다. 인간의 도덕과 윤리, 그리고 교육의 중요성을 뼈저리게 느끼는 거죠.

윤리와 도덕, 그리고 교육이 중요성을 강조

스승의 죽음에서 아테네 시민들의 무지가 얼마나 무서운지를 절감한 그는 무지를 악으로 보고 지혜와 지식을 선으로 보기 시작합니다. 결국 정치참여를 포기하고 철학과 후진 양성에 주력하기로 결심한 것이죠. 최초의 대학으로 알려진 아카데미아를 만든 것이 바로 그 이유입니다. 종종 우리는 플라톤과 아리스토텔레스가 서로 주장하는 것이 달라 대립했다든지, 그래서 두 사람이 헤어졌다는 등의 이야기를 듣습니다. 또 그렇게 믿고 주장하는 학자도 꽤나 많습니다. 예를 들어 플라톤은 현실을 무시하고 순전히 구름 잡는 이상만 추구했다거나, 아리스토텔레스는 이상은 무시한 채 그저 현실만 쫓았다는 등의 이야기죠. 그래서 자신의 주장과는 맞지 않아 화가 난 제자 아리스토텔레스가 짐을 싸고 플라톤이 교장으로 있는 아카데미아를 나왔다는 이야기들입니다. 더구나 플라톤이 거느리고 있던 제자들을 일부 빼돌려서 나왔다는 그야말로 시시껄렁한 이야기들 말입니다. “천한 사람들의 입으로는 찬사를 보내는 것조차 그를 모욕하는 것”이라는 아리스토텔레스의 말 한마디에서 그가 스승인 플라톤의 고귀한 인품을 얼마나 존경하고 흠모했는지를 잘 알 수 있습니다. 정작 철학에는 이상과 현실의 경계가 크지 않습니다. 아마 없다고 봐야 할 겁니다. 더구나 고대 그리스 철학은 더욱 더 그렇습니다. 당시 철학이 곧 수학이라는 등식에서도 알 수 있는 일이죠. 그래서 두 사람이 사상이 맞지 않아 불화 때문에 헤어졌다는 등의 사고를 갖고서 그리스 석학들이 모여 있는 아테네 학당의 문을 두드리거나 훔쳐보는 것은 기본적인 예의가 아니라는 이야기를 드리는 겁니다.

▲ 전쟁으로 인한 조국 아테네의 멸망과 스승인 소크라테스의 재판과정과 죽음을 목격하면서 플라톤은 아테네의 민주주의 정치에 환멸을 느꼈다.

아테네 학당을 걸어 나오면서 진지한 토론을 벌이고 있는 두 사람은 이상과 현실이라는 문제를 갖고 논쟁을 하는 것이 아니라 인간의 가장 궁극적인 목표인 행복에 도달하기 위해 어떻게 하면 보다 더 도덕적이고 윤리적일 수 있는지에 대해 열심히 토론하고 있는 겁니다. 두 사람은 시민들이 모두 배불리 잘 먹고 잘 살기만 한다면 아테네가 도덕적인 국가가 될 것이라고 토론하고 있을까요? 옛날 춘추전국시대 관포지교(管鮑之交)로 유명한 관중의 주장처럼 “창고가 풍족해야 백성이 예절을 안다”며 부국강병을 논하면서 말입니다.

부국강병이 아니라 기본적인 심성이 중요

우리는 아테네에서 민주주의가 시작됐다는 것을 알고 있습니다. 또 아테네 학당에서 보는 것처럼 대단한 철학자들이 배출됐기 때문에 아테네가 한때 아주 풍요하고 강대한 국가였다고 생각하는 경향이 있습니다. 그러나 전혀 그렇지 않습니다. 아테네의 역사는 전쟁과 외적의 침입으로 얼룩진 국가입니다. 또 내란도 적지 않았습니다. 그렇다면 관중(管仲)처럼 부국강병의 철학을 제기할 책략가가 나올 법도 합니다. 그러나 그런 철학자는 거의 찾아보기 힘듭니다. 아테네의 철학은 부국강병이 아니라 자연과 인간의 근원을 문제로 삼았습니다. 플라톤과 관중을 비교하면 관중이 최소한 200년 정도 앞선 시대에 살았습니다. 그러나 플라톤의 국가론이 한나라의 부국강병에 기반을 두고 있는 것이 아니라 철저하게 도덕과 윤리에 기초를 두고 있다는 것은 흥미로운 일입니다. 또한 대단한 수학자였다는 것 역시 대단한 관심거리입니다.

교육은 플라톤의 핵심 철학

앞서 이야기했지만 아테네 학당의 주인공 플라톤은 조국인 아테네의 멸망, 그리고 그가 중우정치로 비난했던 당시 민주정치에 의한 스승 소크라테스의 사형 등으로 많은 좌절을 느꼈습니다. 아테네 시민을 나쁜 길로 유혹했고 아테네 신을 모독했다는 이유로 소크라테스가 사약을 받아 억울하게 죽은 것만이 아닙니다. 아테네 멸망 역시 아테네에 만연한 중우정치의 소산이라고 생각한 거죠. 그래서 플라톤의 신념과 철학은 정치제도 자체보다 교육이 더 중요한 것이라고 생각한 겁니다.

▲ 플라톤의 향연은 대화편에서 중요한 위치를 차지한다. 소크라테스 문하생으로 있는 그리스 철학자들의 사상과 철학을 엿볼 수 있으며 플라톤의 사상적 위치를 알 수 있는 작품이다. 그림은 1873 안셀름 포이에르바하(Anselm Feuerbach)의 작품

이상사회는 윤리와 도덕의 교육에서

사실 그렇지 않나요? 민주주의가 최상의 정치제도라 하지만 국가를 이끌어 나가는 엘리트 정치가들이 부패하고, 또 그러한 엘리트를 뽑는 민초(民草)들이 엘리트의 농간에 의해 올바른 판단을 하지 못한다면 민주주의의 의미는 퇴색하기 마련입니다. 비단 민주주의가 발달돼 있다는 미국뿐만이 아닙니다. 플라톤이 힐난했던 민주주의 병폐가 사실 여러 곳에서 목격할 수 있습니다. 부시 대통령의 아프가니스탄과 이라크 전쟁, 그리고 다시 이어지는 테러와의 전쟁에 대한 악순환의 고리에는 소위 민주주의를 앞세운 대중선동정치라는 포퓰러리즘에 혹한 국민들의 잘못된 선택이 작용했다는 지적이 많습니다. 그래서 플라톤은 “지식이 최고의 선”이라며 교육을 부르짖는 겁니다. 또한 교육은 건전하고 도덕적인 시민의 양성을 목표로 추진돼야 한다는 것이죠. 또한 통치자 역시 훌륭한 교육과정을 이수해야만 자격이 있다고 주장했습니다. 다시 말해서 철학적 교양이 풍부한 통치자, 또는 엘리트 계급이 국가를 지배하는 현인정치가 필요하다고 역설한 것이죠. 물론 플라톤의 정치적 철학은 건전한 시민교육보다 엘리트 계층을 겨냥하고 있습니다. 정치는 사실 소수 엘리트가 하는 겁니다. 역설적으로 들리겠지만 정치의 현실적 속성은 일부 소수가 다수를 지배하는 것이지 다수가 소수를 지배하는 것이 아닙니다.

정치는 소수 엘리트가 지배, 따라서 걸 맞는 소양을 갖춰야

▲ 플라톤은 이미 2천400년 전에 성숙한 시민의 요건으로 교육의 필요성을 강조했다.

정치학에서 거론되는 소수 지배의 원칙이라는 것도 같은 의미라고 볼 수 있습니다. 그래서 지배자들은 정의감과 덕을 겸비한 사람들이어야 한다는 겁니다. 플라톤은 바로 철학자들이 그 소임을 맡아야 한다고 주장했습니다. 오늘날의 철학자 개념과 당시의 개념이 다르다는 것은 부연 설명할 필요가 없을 것 같습니다. 그래서 플라톤은 현명한 철학자에 의한 정치를 주장하면서 “철학자가 왕이 되거나, 아니면 이 세상의 왕이 확고한 철학적 영혼을 갖고 있을 때야 비로서 정치적 위대함과 지혜가 나타난다. 또 그때야 비로소 도시가 악에서 벗어나 평안을 찾을 수 있다”고 말합니다. 만약 그렇게만 된다면 민주정치든, 어떤 정치제도든 간에 그 속에서 사는 인간 모두가 조화롭게 살 수 있는 이상사회를 만들 수 있다고 생각한 거죠. 그 것이 바로 플라톤이 바라는 최고의 선이며 궁극적인 목표입니다. 역사적으로 볼 때 이상사회나 이상국가는 대부분 종교적인 경우가 많습니다. 서로 같이 믿는 종교의 절대자를 중심으로 너와 나가 따로 없고, 또한 소유가 따로 없이 종교적인 가르침에 따라 노동에 대한 결과를 평등하게 나누자는 등의 주장입니다. 대표적인 것이 공상적 사회주의죠. 바로 기독교적 이상주의에서 출발한 겁니다. 그러면 종교적 이념을 하지 않는 사람은 어떻게 될까요? 플라톤의 이상은 이와 달리 상당히 현실적인 대안을 제시했다는 것을 알 필요가 있습니다. 종교는 이상에 머무를 수 있습니다. 그러나 교육은 결코 이상이 아니라 현실을 찾아가는 노력입니다.

플라톤의 이상은 종교의 이상사회와 전혀 달라

세속화(secularization)라는 말이 있습니다. 만약 여러분이 누구로부터 “너는 정말 세속적이야, 속물근성이 다분해” 하는 이야기를 듣는다면 기분이 영 나쁠 겁니다. 물론 단어란 배경이나 상황에 따라 늘 다르게 사용됩니다. 특히 기독교에서 자주 등장하는 세속화란 우리가 생각하는 세속(世俗)적이라는 것과는 전혀 다른 의미입니다. 다시 말해서 절대자를 앞세운 기독교의 논리나 가르침에서 벗어난 것은 모두가 세속화라고 규정했다고 해도 과언이 아닙니다.

▲ 플라톤의 대표작 국가론이 고대 종이 파피루스 적혀 일부 조각이 지금까지 남아 있다.

아마 비기독교적인 것을 총칭하는 말로 생각하면 될 것 같습니다. 신성화(神聖化)의 대립개념으로 보면 됩니다. 물론 학문적으로는 한 사회에서 ‘신성한 것’이라고 하는 것에 의하여 만들어진 사회제도나 인간 생활 전반에 걸친 종교와 같은 구속적인 규제가 그 힘이 점차 소멸되는 사회형태를 의미합니다. 사회생활의 유대는 종교적인 관념 또는 습관에 의해 보장되었으나 종래의 공동체적 결합이 해체되고 개인이 등장합니다. 또 개인을 보장하는 모든 기법이 자연에 관한 과학적 지식에 기초를 둔 것으로 바뀌고 종교라는 초자연적 힘이 점차 소멸되어 가는 걸 의미합니다. 물론 교회의 타락을 의미하는 경우도 있습니다. 가톨릭의 구교와 신교의 개신교 간의 전쟁이 그렇습니다. 서로 교회가 타락했다며 물고 늘어지면서 유럽을 전쟁의 도가니로 몰아넣은 경우도 있습니다.

기독교 관점에서 교육과 과학은 세속화 과정

교육은 가장 대표적인 세속화 과정이었고 과학 또한 마찬가지였습니다. 문명화에 대한 반대 개념이 세속화라고 생각해도 좋을 듯합니다. 세속화를 언급하는 것은 바로 르네상스를 기점으로 세속화가 급속하게 진전됐다는 이야기를 드리고 싶어서입니다. 아테네 학당을 그린 라파엘로의 시대가 바로 세속화가 시작되는 시기로 근대 시민혁명과 함께 근대 산업자본주의 싹이 탄생할 때라고 볼 수 있습니다. 또한 성서를 비롯한 기독교 서적뿐만 아니라 고대 그리스 시대의 비롯해 각종 문헌들이 라틴어로 번역되면서 교육이 물결을 이루기 시작합니다. 이때부터 시작된 교육이 서양의 모든 철학과 과학으로 이어집니다. 어쨌든 이렇게 중요한 교육과 지식의 중요성을 플라톤은 이미 2천 년 전에 이미 간파하고 있던 겁니다. 지금도 그렇습니다. 모든 것은 교육으로 통합니다. 모든 것이 든든한 양질의 교육적 기반 위에서 가능한 것이죠. 플라톤은 어쩌면 당시 정치와 현실에 환멸을 느끼고 아카데미아를 설립해 인재교육에 나섰지만 좀 더 올바른 세상을 만들어 보자는 신념은 확고했다고 할 수 있습니다. 노벨상을 수상한 과학자는 위대합니다. 그러나 그러한 수상자를 배출한 교육과 교육자 또한 중요합니다.

플라톤이 이 시대에 던지는 화두는?

▲ 그리스 철학의 쌍두마차인 플라톤과 아리스토텔레스는 예술가의 중요한 모델이다.

플라톤의 교육과 정치철학이 담겨 있는 국가론을 두고 “자녀의 출산과 양육을 국가영역으로 인식한 얼빠진 철학자”라고 매도하는 얄팍한 학자들도 있습니다. 또는 민주주의를 후퇴시켰다고 주장하는 사람도 있고 심지어 동성애를 꺼내며 그의 철학을 뭉개버리려고 하는 학자들도 없지 않습니다. 그러나 플라톤은 거목입니다. 일찍이 교육의 중요성을 지적했고 민주정치의 문제점도 이미 신랄하게 비판했습니다. 이뿐만이 아닙니다. 자본주의 피해도 예견했다고 할 수 있습니다. 자본주의 기업가의 세력은 너무나 막강합니다. 경제뿐만 아니라 정치에서 그렇고, 또 정치인으로 활약하는 사람도 있습니다. 플라톤이 장사치가 정치에 입문해서는 안 된다고 한 주장이 설득력이 있다는 게 여러 곳에서 나타납니다. 정치권력과 결탁한 기업과 관련한 각종 추문과 스캔들이 바로 그러한 이유 때문에 미국을 비롯해 여러 나라에서 발생하고 있습니다. 플라톤 사후 2천400년이 지난 지금 그가 이 시대를 향해 던지는 화두는 무엇일까요? 그는 인류의 영원한 스승입니다.

“수학 실력 없으면 철학 하지 마시오”

앞서 이야기했지만 플라톤은 어린 나이에 조국 아테네의 멸망을 지켜봤고 그리고 존경하는 스승 소크라테스의 죽음을 목격하면서 정치의 환멸을 느낍니다. 그리고 10여 년의 방황 끝에 학문을 통한 교육의 길로 들어섭니다. 제자를 육성하는 것이 미래를 위한 지름길이라고 생각한 거죠. 그의 확신은 철학이야말로 인간의 정신을 진리의 길로 이끌고 정신을 창조하는 길잡이 구실을 한다는 데 있었습니다. 이러한 믿음을 실천하기 위해 아테네 교외에 학교를 세워 학생들과 더불어 학문을 연구하기 시작했고, 그 학교가 바로 오늘날 대학의 전신이라고 하는 아카데미아입니다. 또한 플라톤이 배출한 제자들 역시 쟁쟁한 수학자이자 그리스 철학을 꽃피운 대단한 철학자들이죠.

국가론과 같은 현실을 떠난 이상적인 철학, 소위 고차원적인 철학을 했다는 생각에만 치우쳐 플라톤의 수학적 업적은 간과하는 경우가 많습니다. 아마도 플라톤만큼 후세에 과학적 영향을 끼친 사람도 드물 겁니다. 오늘날 뉴턴의 고전물리학을 뒤엎고 최고의 현대 물리학으로 등장한 양자물리학(quantum physics)에 철학적, 사상적 기반을 제사한 사람이 바로 플라톤과 그의 제자들이 남긴 수학적 성과라고 한다면 그가 차지하는 영향력은 대단하다고 할 수 있을 겁니다. 플라톤은 인간의 정신을 진리와 창조로 이끄는 데 철학이 중요하다고 강조했습니다. 또한 그러한 철학을 위해서는 수학적 지식이 무엇보다 중요하다고 생각했습니다. 그래서 이런 말까지 남겼습니다. “Let no one ignorant of Mathematics enter here. 수학을 모르는 사람은 여기에 들어오지 못하도록 하시오” 여기가 어디냐고요? 플라톤이 운영하는 아카데미아이죠. 대학 입학 자격이 없다는 내용입니다.

▲ 양자이론의 창시자로 알려진 닐스 보어는 자연현상을 수학으로 풀려고 했던 플라톤의 철학에서 영감을 얻었다고 한다.

그러니까 플라톤의 주장은 수학적 능력이 없으면 철학적 능력도 없기 때문에 제자로 안 삼겠다는 이야기가 됩니다. 수학을 못 하면 아카데미아에 와서 고생할 생각하지 말고 일찌감치 마음 바꿔 철학공부를 그만두라는 내용입니다. 또 만약 들어 왔다면 보따리 다시 싸서 집에 가라는 겁니다. 여기에 수학은 철학을 완성하는 기본이라는 주장이 깔려 있습니다. 과학적 능력 없이는 철학적 사유나 사변이 불가능하다는 지적도 됩니다.

“수학 못하면 아카데미아에 못 들어가”

그래서 이런 주장까지 하고 있습니다. “He is unworthy of the name of man who is ignorant of the fact that the diagonal of a square is incommensurable with its side. 정사각형의 대각선과 변의 길이를 정수의 비(比)로 나타낼 수 없다는 사실을 모르는 사람은 이름 가치를 못하는 사람이다.” 다시 말해서 이 공식조차 모르면 문하생으로 아카데미아에 들어오지 말라는 이야기입니다. 여러분은 이 말이 무엇을 뜻하는지 다 알 겁니다. 변이 1, 2, 3 등 유리수인 경우에 빗변은 유리수가 안 되고 무리수가 됩니다. 아주 쉬운 예로 변이 1인 정사각형의 경우 빗변은 √2가 됩니다. 대신 변이 무리수, 예를 들어 √2나 √6등 무리수인 경우는 빗변이 유리수가 될 수도 있습니다. 그러나 그 빗변과 변의 비는 결코 정수가 아니라는 이야기죠. 맞나요? 그래서 플라톤은 그 정도도 모른다면 이름 가치를 못하는 사람들이니까 아카데미아 입학자격이 없다는 내용입니다. 여러분이 만약 그때 플라톤의 아카데미아에 들어가려고 마음을 먹었다면 모두 다 그만한 자격을 갖춘 실력자들이었겠죠? 플라톤의 스승인 소크라테스는 수학이란 땅을 사고팔고, 또는 재산관리 정도에 필요한 지식을 제공하는 정도로 약간 천박하게 생각했는지도 모릅니다. 그러나 플라톤은 소크라테스를 그렇게 존경하면서도 스승의 생각에서 탈피하여 수학의 의의를 새롭게 확립했습니다. 다시 말해서 철학적 사고를 바르게 이끌기 위한 학문으로 중요하게 생각한 겁니다.

▲ 플라톤은 철학적 지혜를 완성하는데 수학은 필수라고 주장했다.

나중에 소크라테스 편에서 언급하겠지만 소크라테스는 사실 수학실력도 없었을 뿐만 아니라 글을 전혀 몰랐습니다. 심한 말로 완전 일자무식꾼이었습니다. 그러나 대단한 논리를 갖고 있었나 봅니다. 플라톤을 비롯해 당시 대단한 석학들을 거느렸으니 말입니다.

수학으로 철학을 입증시키려고 노력

알다시피 수학은 바른 사고력을 필요로 합니다. 뿐만 아니라 추리력이 필요합니다. 또 정연한 논리가 담겨 있습니다. 그러한 수학적 능력이 있어야 플라톤이 가장 소중하게 생각했던 철학을 마스터할 수 있다고 생각한 거죠. 그러니까 플라톤은 소위 ‘구름 잡는 철학’을 한 게 아니라 정확한 철학을 하려고 노력한 겁니다. 그만큼 수학을 중요하게 생각했습니다. 말이 나온 김에 플라톤이 남긴 영어로 된 한 가지 문장만 더 알려 드리겠습니다. “Those who have a natural talent for calculation are generally quick-witted at every other kind of knowledge. Arithmetic is a kind of knowledge in which the best natures should be trained, and which must not be given up. 수학에 재능이 있는 사람들은 일반적으로 모든 종류의 지식에도 총명하고 재빠르게 적응한다. 수학은 최선의 본성을 키울 수 있으며 결코 포기해서는 안 될 학문이다.” 플라톤의 이러한 이야기가 모두 사람들이 '이상에 치우쳤다'며 비난하는 국가론(The Republic)에 나오는 이야기라는 것을 기억하시기 바랍니다.

“수학 잘하면 아무것이나 다 잘해”

그는 교육에서 이처럼 수학을 중요하게 생각한 겁니다. 과학의 기본은 수학입니다. 또한 오늘날 영재의 기본은 창의력과 상상력, 그리고 수학적 능력이라고 지적합니다. 그의 통찰력은 지금까지도 이어지고 있고 유효한 주장이라고 생각할 수 있는 거죠. 어쨌든 당시만 해도 철학과 수학은 불가분의 관계였다는 겁니다. 요즘은 전혀 다르죠. “철학시험은 만점 먹겠는데 수학은 도대체, 또는 수학은 하겠는데 그 알쏭달쏭한 철학은 도대체” 이러면서 말입니다. 플라톤과 아리스토텔레스를 비교할 때 중요한 것은 누가 좀 더 정확하고 신중하게 현상을 해석했는가의 문제입니다. 사실 사람이라면, 그것도 학문을 하는 사람인 경우 기질상의 차이라는 건 더욱 있기 마련입니다.

아리스토텔레스보다 수학에 더 열성적

우리는 경험과 현실에 무게를 둔 아리스토텔레스가 더 수학에 치중했을 것이라는 생각을 많이 합니다. 과학 자체가 현실적인 학문이기 때문입니다. 수학에 대한 열성은 플라톤이 아리스토텔레스보다 더했습니다.

▲ 다면체의 축구공은 정오각형과 육각형의 조합에서 만들어진다. 플라톤의 정다면체 이론에서 비롯됐다는 주장이 많다.

이렇게 생각할 수 있습니다. 아리스토텔레스가 플라톤보다 수학에 더 적은 열성을 보인 것은 눈에 나타나는 현실적이고 경험적인 자료에 많은 관심을 가지고 있었고, 그래서 시간이 흐를수록 자연의 구체적인 진행 과정들을 연구와 철학의 대상으로 삼았다고 볼 수 있습니다. 당시의 추상적인 수학적 사고는 자연과 관련을 맺어야 한다고 생각한 것이죠. 일부 학자들은 아리스토텔레스가 플라톤이 너무 수학을 강조했기 때문에 마음이 맞지 않아 아카데미아를 떠났다고 주장하기도 합니다. 그러나 그는 플라톤이 죽을 때까지 아카데미아를 지켰고 아카데미아의 경영이 플라톤의 조카인 시퓨시포스의 수중으로 넘어가고 난 후 마음에 맞지 않아 떠납니다. 사실 플라톤을 추상적 수학 철학자라고 한다면 아리스토텔레스는 동물, 식물 등에 관심이 많았던 생물학자라고 볼 수 있습니다. 또 인체에도 관심이 많았고요. 결국 나중에 도움이 되는 학문은 플라톤의 수학철학이 아니라 방대한 자연의 자료를 남긴 아리스토텔레스의 생물학이었습니다. 그래서 아리스토텔레스를 자연과학의 아버지라고 부르며 서양에서 대단한 대접을 받은 반면 플라톤은 허황된 주장을 했다는 철학자로 그가 남긴 업적에 비해 푸대접을 받았다고 할 수 있는 거죠. 대단한 수학을 남겼는데도 말입니다.

위대한 과학은 위대한 철학에서

사람들은 철학과 과학이 똑같이 출발했다고 주장하는 데 주저하지 않습니다. 인간의 사고라는 형이상학적 철학과 삶이라는 현실의 과학이 다른 것이 아니라는 주장이죠. 고대 그리스 철학도 그렇게 출발했고요. 역사적으로 볼 때 철학과 수학(넓게 보자면 과학)이 하나가 될 때가 두 번 있었다고 생각됩니다. 하나는 지금 이야기하고 있는 고대 그리스 시대입니다. 철학과 수학은 똑같은 것이었죠. 자연을 탐구하는 철학자와 과학자 다 마찬가지였다는 겁니다. 다른 하나는 우리가 잘 알고 있는 데카르트가 대표하는 16세기 합리주의입니다. 과학 중심의 철학을 이끌어낸 이론입니다. 과학과 기술을 중심으로 한 서양의 이론으로 철학과 과학은 일치돼야 한다는 이론입니다.

과학의 통섭을 넘어 학문의 융합시대로 접어들었다. 과학과 인문학의 접목이 절실하다. 아테네 학당의 철학자들이 바로 그러한 접목이 필요하다는 것을 설명한다.

고대 그리스와 16세기 합리주의 철학은 달라

그러나 과학과 철학을 보는 눈에 있어서 그리스 시대와 16세기 유럽의 합리주의는 판연히 다릅니다. 간단히 이야기해서 철학을 과학의 상위개념으로 본 것이 그리스적 사고라고 한다면 합리주의는 과학적 사고를 철학적 사고보다 상위의 개념으로 봤다는 거죠. 다시 말하자면 철학적 이론을 설명하기 위해 수학을 이용한 것이 고대 그리스라면 과학을 추종한 철학이야말로 가치 있는 철학이라고 주장한 것이 유럽의 합리주의입니다. 예를 들어 10x10이라는 계산이 있습니다. 당연히 100입니다. 고대 그리스 철학에서는 100이 아니라 천도 되고 만도 될 수 있습니다. 그리고 이것은 수학적 계산뿐만 아니라 자연을 이루는 흙, 불, 공기, 물과 같은 원소를 설명하는 이론이 되기도 합니다. 그러나 합리주의에서는 일절 여지가 없습니다. 10x10은 100이니까 철학 역시 수학적 명제에서 벗어나면 안 된다는 거죠. 흙과 수학, 말이 안 되는 소리입니다. 다시 말해서 합리주의는 과학적 사고에 근거한 철학입니다. 그것도 도저히 빠져나갈 수 없는 수학적 사고에서 비롯된 것이죠.

▲ 플라톤은 위대한 수학자로 후세에 많은 영향을 끼쳤다.

이렇게 본다면 16세기 서양철학의 근본이 된 합리주의에서 철학은 과학의 시녀가 되는 셈입니다. 사실 오늘날 과학뿐만 아니라 인문 분야에서도 과학적 접근은 절실히 필요합니다. 예를 들어 논문의 경우도 설문조사, 그리고 그에 따른 확률이 중요하게 작용하는 거죠.

오펜하이머는 인도와 불교 철학에서 영감을 얻어

어쨌든 지적하고 싶은 것은 위대한 과학은 위대한 철학에서 나온다는 겁니다. 철학적 사고 없이 새로운 과학적 발견은 나오지 않습니다. 20세기 위대한 과학자들의 내면을 찬찬히 뜯어보면, 그 속에는 그들만의 철학이 있습니다. 현대물리학 양자역학의 선구자인 막스 플랑크는 양자의 개념을 고대 그리스 철학자 데모크리토스에게서 얻었다고 합니다. 원자폭탄을 만든 맨하탄 프로젝트의 중심인물이며 핵폭탄 개발을 후회한 현대판 프로메테우스 오펜하이머는 인도의 리그 베다와 불교에서 영감을 얻었습니다. 현대과학에서 아리스토텔레스가 차지하는 비중은 대단합니다. 그러나 창의적인 과학철학의 개념을 불어넣어 준 것은 플라톤입니다. 그의 수학을 바탕으로 한 형이상학적 철학은 위대한 과학자들을 탄생시켰습니다. 플라톤은 순수수학과 응용수학을 구분했다는 이야기를 많이 듣습니다. 지금은 수학이라는 말로 통합이 됐지만 정수론(number theory)과 로지스틱(logistic)의 경계를 명확히 구분한 수학자로 통합니다. “로지스틱은 돈을 버는 장사꾼이나 전쟁을 좋아하는 사람들의 수학이다. 전쟁을 좋아하는 사람들은 반드시 수의 기술(art of numbers)을 알아야 한다. 만약 이를 모르면 병력을 어떻게 배치할 줄 모르게 된다. 그러나 로지스틱과 달리 정수론은 철학자에게 맞는 수학이다. 왜냐하면 철학자는 변화라는 파도를 감지하고 진리가 무엇인지를 그려낼 줄 알아야 하기 때문이다”

독일의 분석철학은 플라톤의 영향

플라톤의 수학철학은 엄청난 영향을 끼칩니다. 바로 독일의 프레게(Gottlob Frege)입니다. 그는 20세기 영미철학의 주류를 이루었던 분석철학의 원조로 통합니다. 그가 초기에 문제 삼았던 것은 순수수학을 가능하게 하는 기초로서 수 개념에 대한 이해였습니다. 수학의 전체 체계가 정수나 자연수를 기초로 구성된다고 할 때, 바로 그 자연수가 무엇인가는 수학 자체로는 해결되지 않는 것이었습니다. 그를 재발견한 사람이 위대한 철학자 버트란트 러셀입니다.

▲ 아인슈타인은 확률에 의한 과학을 플라톤에게 배웠다.

철학을 계산했다는 프레게는 철학과 수학과의 관계를 놓고 이런 명언을 남깁니다. “Every good mathematician is at least half a philosopher, and every good philosopher is at least half a mathematician. 모든 훌륭한 철학자는 최소한 반쯤은 수학자여야 하고, 반대로 모든 훌륭한 수학자 역시 반쯤은 철학자여야 한다”고 말입니다. 그런데 철학을 과연 계산할 수 있을까요? 면밀히 따지자면 계산을 못할 것도 없지요. 주관적이긴 하지만 말입니다. 그 작업을 한 사람이 프레게이고, 그는 바로 이상주의 철학자 플라톤에게서 영향을 받았습니다. 아인슈타인은 그저 골방에 갇혀 어려운 수학과 방정식과 씨름만 한 과학자가 아닙니다. 만약 그랬다면 20세기의 가장 위대한 과학, 철학적인 논리와 비슷한 물리학 상대성이론을 아마도 발견하지 못했겠죠?

확률에 의거한 양자물리학 역시 플라톤의 철학에서

아인슈타인은 플라톤의 확률적 우주관에 기초한 철학에 매료되어 상대성이론을 발견하게 됐고, 머리가 너무 큰 양자물리학의 대가 닐스 보어 또한 플라톤의 철학에 많은 영향을 받았다고 합니다. 양자물리학과 확률과의 관계는 다 알고 있을 것이라고 생각합니다. 자연의 법칙은 뉴턴의 이론처럼 속도, 시간 질량, 에너지가 일정한 틀 속에서 정확하게 잴 수 있는 게 아니라 다만 확률적으로 그렇다는 겁니다. 여러 변수가 많다는 거죠. 세상의 이치를 대변하는 물리학은 뉴턴을 기점으로 끝났다고 보았죠. 그러나 일정한 법칙으로 설명할 수 없는 무한한 변화가 있다는 것이 양자물리학입니다. 그 무한한 변화 속에서 확률적으로 맞아떨어지는 이론이 바로 양자물리학입니다. 아마 아리스토텔레스를 비난한 철학자나 과학자는 별로 없을 겁니다. 그러나 플라톤을 비난한 철학자는 많습니다. 우선 정치 철학이 이상주의에 치우쳤다는 비난입니다. 민주주의가 부정한 도덕과 윤리를 외면한 전체주의적이고 독재적인 발상이라는 주장이죠.

니체, “플라톤은 한심한 양반, 전체주의자!”

<신은 죽었다>, <반 그리스도자>로 유명한 니체가 가장 앞장섰습니다. “Plato was a bore. I’m not upset that you lied to me. I’m upset that from now on I can’t believe you. 플라톤, 당신은 한심하기 그지없는 사람이오. 당신이 나에게 거짓말했다는 것은 별로 화가 나지 않소. 화가 나는 것은 지금부터 당신을 믿을 수 없다는 거요”이뿐만이 아닙니다. 유명한 철학자 마틴 하이데거(Martin Heidegger)와 칼 포퍼(Karl Popper)도 플라톤을 우습게 생각하면서 비난합니다. 특히 포퍼는 그의 저서 <자유로운 사회와 그의 적, The Open Society and its Enemies>에서 플라톤의 전체주의와 독재적인 발상을 지적하면서 비난을 가합니다. 이론은 항상 도전을 받습니다. 도전 속에서 새롭고 더 명확한 이론이 탄생합니다. 더구나 플라톤의 국가론처럼 튀는 이론인 경우는 더욱 그렇습니다. 이론은 맞다, 맞지 않다가 아닙니다. 그 이론이 우리에게 시사하는 바가 무엇인지를 아는 노력이 중요합니다. 플라톤의 이상정치, 플라토닉 러브. 아마 현실과는 동떨어진 주장이겠죠. 그러나 그의 주장이 이 시대에 어떠한 화두를 던지고 있는지를 생각해야 합니다.

▲ 니체는 플라톤을 도덕적으로 타락한 전체주의자라고 비난했다.

전설 속의 대륙 아틀란티스에 대해 처음 언급한 이가 바로 플라톤입니다. 이러한 플라톤을 보고 허황된 철학자라고 비난한 사람도 있습니다. 사라진 대륙에 대해 누구한테 들은 플라톤이 대륙의 실재를 믿은 것은 아니라고 생각합니다. 그러나 이러한 전설과 신화를 실질적으로 믿고 탐구하는 학자도 많습니다. 더구나 노아의 방주와 함께 종교적으로 대륙의 침몰이 맞는 주장이라고 생각하는 사람도 있습니다. 아마 이렇게 생각하면 좋지 않을까요? 조국의 패망, 존경했던 스승의 죽음, 숱한 전쟁과 고난. 이 속에서 플라톤은 마치 유토피아와 같은 피난처 아틀란티스를 이상향으로 생각했는지 모릅니다. 여러분들이 생각하는 안식처는 어딘가요? 자연현상과 이치를 발견하는 과학에 대한 인간의 노력은 영원히 이어질 겁니다. 또한 인간에 내재해 있는 신화와 전설을 풀려는 욕망도 멈추지 않을 겁니다. 과학과 철학, 다시 말해서 학문이란 똑같은 인간의 노력입니다. 그 노력 속에서 인간의 문명과 문화가 꽃피우게 되는 것 아닐까요?

7. 학문의 순교자가 된 최초의 여성 수학자, 히파티야

“415년 어느 날. 알렉산드리아의 기독교인들이 길목을 지키다가 마차를 타고 가는 히파티야에게 달려들었다. 그들은 그녀를 마차에서 끌어내린 후 바닥에 쓰러뜨리고 속옷까지 찢어 완전히 발가벗겼다. 두 손을 묶고서는 그녀의 머리채를 질질 끌고 교회당으로 데려갔다 무엇에 홀린 듯한 기독교인들은 교회 마당에서 예리한 굴 껍데기로 그녀의 시신을 하나하나 토막 낸 뒤 불을 질렀다. 타지 않은 시체 토막들은 인근 들에다 던졌다. 짐승의 먹이가 됐다. 개들은 히파티야의 뼈를 물고 길거리를 행보했다. 그 개가 버리면 다시 또 다른 개가 이어 받아 물고 다녔다. 이것은 그리스로마의 황금시대 종말을 알리는 서곡이다. 히파티아가 죽은 지 25년 후 유럽의 암흑기가 도래했다. 또한 이성이라고 할 수 있는 마지막 불빛마저도 그녀의 죽음과 함께 꺼져버렸다. 히파티야의 학문적 순교와 더불어 중세 암흑기가 시작됐다.” 에드워드 기번이 지은 <로마제국의 흥망사>에 나오는 내용의 일부입니다.

▲ <아테네 학당>의 철학자들은 최근 학문 간의 융합을 시도하는 노력의 좋은 본보기가 되고 있다. 더구나 과학과 인문학의 만남에서 더욱 그렇다. 그림은 <아테네 학당> 왼쪽 부분이다.

그녀의 죽음과 함께 중세 암흑기 시작

<아테네 학당> 그림을 한번 보실까요? 그림 하단 약간 왼쪽을 보면 책 같은 것을 펴 들고 상체를 약간 비틀고 있는 남자가 있습니다. 이 사람이 “존재하는 것만 있으며 존재하지 않는 것은 없다”라는 말을 남긴 파르메니데스입니다. 바로 그 옆에 하얀 옷을 입은 채 정면을 빤히 쳐다보는 여성이 있습니다. 우리들을 쳐다보고 있는 거죠. 이 여성이 바로 유명한 여성 수학자 히파티야입니다. 당시 미인의 기준이 그래서인지 풍만한 느낌을 줍니다. 횐 옷은 역시 순결을 상징하는 것이겠죠? 기록으로 전하는 그리스 최초의 여성 수학자이자 최초의 과학자로 재색을 겸비한 그녀는 학문에만 전념했습니다. 평생 숫처녀로 학문에만 몰두하다가 기독교도들의 습격으로 몸이 갈기갈기 찢어져 죽은 비운의 여성입니다. 히파티야는 누구와 이야기하지 않고 있습니다. 그렇다고 혼자 명상을 하거나 사색에 빠져있는 것도 아닙니다. 사람들 속에 묻혀 있지만 혼자 외로운 모습을 하고 있고, 눈을 크게 부릅뜨고 정면을 쳐다보고 있습니다. <아테네 학당>에서 정면을 응시하는 인물은 오직 히파티야 뿐입니다. 그림에 나오는 인물들은 대부분 서로 모여 토론을 하거나 자기 일에 열중하고 있습니다. 디오게네스처럼 만사가 귀찮아 홀로서기를 좋아하는 학자도 있습니다. 또 혼자라고 해도 시선의 방향은 정면이 아니라 대부분 옆을 쳐다 보고 있습니다.

히파티야 등장이 의미하는 바는?

<아테네 학당>이 완성된 것이 1510년. 약 5백 년 전의 일입니다. 그림이 퇴색해서 그동안 몇 차례 보수작업도 있었지만 정면을 응시하는 히파티야의 눈망울은 아주 또렷합니다.

▲ 히파티야는 종교적 도그마로 인해 희생양이 된 대표적 과학자다.

그렇다면 천재 화가 라파엘로는 히파티야를 화폭에 담아 우리들에게 무엇을 전달하려고 하는 것일까요? 그녀의 살아 있는 듯한 생생한 모습을 통해 우리에게 전달하려는 의도는 과연 무엇일까요? 우리들을 물끄러미 쳐다보고 있는 히파티야는 아름다운 학문을 짓밟고 자신의 육신조차 무참히 살해한 종교라는 도그마를 한이 서린 눈으로 쳐다보고 있는 것은 아닐까요? 또 자신을 처참하게 죽인 무지한 우리를 원망하고 있는 건 아닐까요? 히파티야가 정면을 바라보며 우리를 뚫어지게 쳐다보는 이유가 따로 있을 겁니다. 그녀는 지금도 여전히 종교적 도그마에 빠진 우리들에게 무지에서 벗어나라는 경고의 메시지를 보내려고 하는 것은 아닐까요? 다시 말해서 21세기 우리의 학문 세계에 그러한 도그마가 여전히 존재하는지 눈을 크게 부릅뜨고 감시하고 있는 건 아닐까요? 아니면 혹시 “과학이라는 순수학문이 인간의 이기심과 지나친 경쟁심으로 퇴색하고 변질하고 있다”며 “앞으로 계속 지켜볼 테니 똑바로 잘 하시오!”라며 무섭게 질타하고 있는 것은 아닐까요?

라파엘로가 흠모하는 연인으로 변해 중세 암흑기에 태어났다면 아마 죽어도 수백 번은 더 죽어야 했을 히파티야가 그리스도교 광신자들 앞에서도 굳건했다는 사실을 접하게 되자 라파엘로는 그녀가 너무나 대견스러웠고 존경심이 생깁니다. 그녀에 대한 역사를 공부하면 공부할수록 그녀가 정말 위대한 여성이라는 걸 느끼게 되고 히파티야는 라파엘로의 예술 속에 차츰 사모의 연인으로 자리 잡기 시작하게 됩니다. 사실 따지자면 라파엘로뿐이겠습니까? 학문과 출중한 미모를 겸비한 히파티야에 호감이 가는 것은 당연한 일이겠지요. 그러나 라파엘로는 자신의 혼이 들어 있는 화폭에 히파티야를 끌어들인 것이죠. 작가는 글로 자신을 표현하지만 화가는 그림으로 자신의 모든 것을 말하려고 합니다. 라파엘로는 히파티야를 그리스 시대의 위대한 석학으로 부각시켜 플라톤과 아리스토텔레스에 못지않게 같은 대열에 나란히 등장시키고 싶었습니다. 하루는 라파엘로가 앞으로 완성시켜야 할 그림의 견본을 스케치해서 교황을 대신해서 그림을 총괄하는 담당 주교에게 보여주었습니다.

▲ 18세기 이후 유럽에서 히파티야는 최고의 지성을 갖춘 여성으로 다시 탄생해서 유명해진다.

르네상스의 태동기라고는 하지만 여전히 여성은 완전히 남성의 그늘에 가려 있었고 또한 기독교의 관습에 얽매어있던 시기입니다. 우리 조선시대 유교사회보다 정도가 더 심했으면 심했지 덜하지는 않았다고 봐야죠.

히파티야의 등장은 라파엘로의 고집

주교는 이맛살을 찌푸리며 대뜸 이렇게 항의했습니다. “아니 이 여자는 누구요? 그리고 왜 이렇게 크게 부각시킨 거요?”당황한 라파엘로는 이렇게 대답합니다. “히파티야라고 합니다. 그리스의 마지막 천재 여성 수학자입니다. 그러다가 나중에 살해당합니다. 얼굴도 미인이지만 그보다 학문적으로 아주 고매한 여성 수학자입니다. 플라톤이나 아리스토텔레스보다도 훨씬 뛰어난 학자죠”, “그러면 그 여인은 이교도가 아니오? 아니 이교도를 그림에 넣겠다는 이야기요? 그 여성을 그림에서 빼시오. 아니면 아예 걷어치우시오. 그림 값도 받을 생각을 하지 마시고… 당신, 정신이 도대체 있는 거요, 없는 거요!” 호되게 욕을 먹은 라파엘로는 집으로 돌아와 곰곰이 생각해 봤습니다. “그림은 그려서 돈을 벌어야 하고 세상에 나를 알릴 수 있는 절호의 기회인데… 그렇다고 히파티야를 뺄 수는 없고… 돈도 중요하지만 내 자존심도 중요해. 히파티야를 뺄 수는 없어! 정 그렇게 나온다면 붓을 꺾는 수밖에” 라파엘로는 주교가 아니라 교황을 직접 찾아가 설득했습니다. “이 그림에서 히파티야는 정말 중요합니다. 어떻게 해서든 넣어야 합니다. 비록 이교도라고는 하지만 이 여성을 넣어야만 그림이 완성됩니다. 그리고 원하시는 이교도의 마음을 끌 수도 있고, 그래서 관대한 이미지도 부각시킬 수 있습니다.” 교황은 그저 물끄러미 쳐다보기만 했습니다. 사실 교황에게 이교도 여성이 이 그림에 들어가느냐는 별 중요한 일이 아니었습니다. 그는 이교도, 다시 말해서 기독교에 반기를 드는 사람들을 포용하고 있다는 이미지만 비친다면 그것으로 족했던 겁니다. 앞서 말했지만 교황의 권위가 점차 약화되고 있던 시기이기 때문입니다.

“히파티야를 넣지 않으면 붓을 꺾겠습니다”

말이 없이 지켜만 보고 있는 교황에게 라파엘로는 다시 졸라댔습니다. “히파티야를 넣지 않는다면 그림을 포기하겠습니다. 저의 자존심을 팔수는 없습니다.” 하도 완강하게 나오는 라파엘로를 유심히 바라보고 있던 교황은 “정말 넣어야 되겠소?”라며 재차 물었습니다.“예, 꼭 넣어야 합니다. 저의 신념입니다”라파엘로의 고집을 꺾을 수 없다고 생각한 교황은 “좋소, 대신 조건이 있소. 가운데에 그리지 말고 구석에다 그리시오. 그리고 너무 예뻐서는 안 되오. 그저 무관심하게 지나쳐 버릴 수 있는 인물로 그리시오. 내가 베풀 수 있는 최대의 관용이오. 더 이상은 절대 허락할 수 없소”, “알겠습니다. 감사합니다.”

▲ 유럽의 페미니즘의 발단은 히파티야에 대한 남성들의 흠모와 사랑에서 비롯됐다는 지적이 많다.

르네상스 시대의 최고 걸작품이자 그리스 시대 유명 철학자들을 한데 모은 <아테네 학당>에 히파티야가 중요한 주인공으로 자리 잡게 된 데에는 이러한 라파엘로의 예술적 집착과 오기가 있었기 때문입니다.

유럽 페미니즘의 시작은 히파티야

히파티야가 주목을 받기 시작한 것은 18세기 이후 영국과 프랑스를 중심으로 유럽에 시와 소설 같은 문학열풍이 불면서입니다. 히파티야를 소재로 한 작품들이 인기를 끌었습니다. 글이나 쓴답시고 우쭐대는 신사의 필독서였습니다. 1천500년 전 기독교인들에 의해 갈기갈기 찢어져 학문적 순교를 맞이했던 히파티야가 유럽의 신사들에 의해 부활하기 시작했습니다. 히파티야를 모르고서는 신사라고 할 수 없었습니다. 또 학문과 결혼한 히파티야는 상류계층의 지체 높은 여성들에게 순결의 상징이기도 했습니다. 총명한 재능과 미모, 그야말로 재색을 겸비한 여성이었기 때문에 더욱 그랬습니다. 남성들이 히파티야를 동경하는 것만큼 여성들에게도 히파티야는 역시 중요한 인물이었습니다. 일부 학자들은 유럽의 페미니즘이 히파티야와 더불어 시작됐다고 주장합니다. 여성을 단순히 남성의 일부가 아니라 남자의 학문적 능력과 필적할 수 있는 여성이 바로 히파티야였다는 것을 남성들이 인식하기 시작한 거죠. 학문에 의지하여 독신으로 고귀하게 살면서 수학적 업적을 남긴 그녀는 남성들에게는 신비의 대상이었고 우상이었습니다. 히파티야를 모르고서는 상류계층의 점잖은 신사가 될 수 없었습니다. 그런데 라파엘로가 그렇게 흠모한 히파티야의 모델은 누구였을까요? 예를 들어 꿈속에서 보지 않았다면 분명 모델이 있었을 겁니다. 라파엘로에게 사랑했던 여인이 있었다는 이야기를 했습니다. 라파엘로의 작품 가운데 ‘젊은 여인의 초상화(The Portrait of a Young Woman)’로 알려진 라 포르나리나(La Fornarina)라는 그림이 있습니다.

라 포르나리나 모델과 다소 흡사해

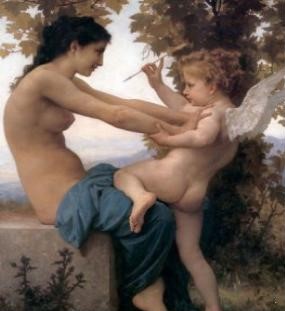

이미 설명했지만 이 작품은 가슴을 거의 드러낸 반라의 젊은 여인이 요염한 자세로 앉아 있는 모습을 그린 그림입니다. 이 작품은 한눈에 욕정을 일으키는 파격적인 작품이라는 걸 알 수가 있습니다. 한번 이 그림과 히파티야를 비교해보시죠. 좀 닮은 곳이 있나요?

▲ 라파엘로의 작품이자 연인인 <라 포르나리나>를 모델로 히파티야를 그렸다고 한다.

또 다른 그림이 있습니다. ‘라 돈나 벨라타(La Donna Velata)’는 아주 아름답고 정숙한 여인의 모습을 그린 작품입니다. ‘베일을 쓴 여인(Woman in Veil)’이라는 이 작품은 앞서 설명한 ‘라 포르나리나’의 주인공에게 새로운 옷을 입힌 것이라고 합니다. 세 여인의 얼굴에 어떤 공통점이 있다는 생각이 드나요? 아테네 학당의 히파티야의 모습은 전혀 다릅니다. 그러나 이것은 확실합니다. 다시 말해서 라파엘로의 그림 가운데는 앞가슴이 꽤나 많이 패어 있고 또한 다소 자극적인 작품들이 많다는 겁니다. 강조하고 싶은 것은 라파엘로는 가슴을 드러낸 다소 관능적인 여성들을 모델로 인본주의라는 자신의 철학을 화폭에 담고 싶어 했던 화가입니다. 여성을 소재로 가장 많은 그림을 그렸습니다. 너무 여자를 밝히는 플레이보이 화가라고 생각하시는 건 아니죠?

유럽 페미니즘의 단초가 되다

앞서 설명드렸듯이 종교라는 도그마의 희생자가 된 히파티야가 1천500년이 지난 18세기 세계의 중심이라고 할 수 있는 유럽의 상류계급 신사들에 의해 부활하게 됩니다. 불의를 처단하는 옛날 중세 시대 기사도(chivalry) 정신이 발전해서 이제는 여성을 배려할 줄 알아야만 그야말로 남자답다는 소리를 들을 수 있는 젠틀맨십(gentlemanship)이 탄생하는 단초를 마련하게 됩니다.

동물도 마찬가지지만 인간도 따지자면 자기의 힘을 양보하려고 하지 않습니다. 힘으로 여자는 남자를 당할 수 없습니다. 남자를 이기려면 남자보다 몇 배나 훌륭한 학문과 지성을 겸비할 줄 알아야 하겠죠. 또 남자들의 마음을 설레게 하는 미모는 더욱 더 힘이 강한 남자를 이길 수 있는 방법이기도 합니다.

영국 신사들에 의해 부활하다

어쨌든 히파티야는 이러한 재능과 미색을 겸비했던 여성입니다. 더구나 역사에 기록된 과학자입니다. 그래서 르네상스 기운이 감돌기 시작하면서 히파티야가 다시 살아난 거죠. 아테네 학당을 그린 라파엘로도 당연히 마찬가지겠죠.

▲ 히파티야의 강의는 상당한 인기를 끌었다. 유럽과 아프리카는 물론 아시아에서 온 학생들도 많았다고 한다.

우리는 여성의 자유를 억압한 사회를 일컬어 질곡이라는 말을 자주 사용합니다. 특히 유교의 질곡이라는 단어를 쓰면서 조선시대 또는 과거 한국의 역사를 끌어내리는 데 너무나 익숙해져 있습니다. 질곡은 한자로 桎梏이라고 합니다. 말 그대로는 차꼬(桎)와 수갑을 의미합니다. 차꼬가 뭐냐고요? 옛 형구의 한가지로 기다란 2개의 토막나무에 가로구멍을 파서 죄인의 두 발목을 그 구멍에 넣고 자물쇠로 채우는 도구입니다. 그래서 질곡이란 손에 수갑을 채우고 다시 발에 묶어 열쇠를 채워 꼼짝 못하게 한 상태를 의미합니다. 상상이 갑니까? 강조하고 싶은 것은 일부 학자들의 주장처럼 기독교가 한국 여성을 유교의 질곡에서 해방시켰다는 이야기는 맞지 않는다는 것입니다. 특히 중세시대 여성은 조선시대와는 비교가 안 될 만큼 속박에서 살았다는 걸 알아야 합니다. 대표적인 것이 바로 마녀사냥이라는 사실을 다 아실 거라고 생각합니다. 중세시대 고문 기구를 대표하는 것 가운데 철의 처녀(iron maiden)라는 게 있습니다. 사람 몸에 딱 맞는 크기로 제작된 철로 된 관(棺)으로 내부에는 철로 된 침들이 가득 박혀 있습니다. 중요한 장기(臟器)까지는 들어가지 않습니다. 그러나 움직일 수도 없고 결국 침에 박혀 출혈과다로 서서히 죽게 됩니다. 처음부터 그 갑옷처럼 된 관에 여자 이름을 붙인 것은 아닙니다. 일종의 사람을 가두는 철제 캐비닛과 같은 형태였습니다. 그러다 훗날 마리아의 이름을 따서 그런 이름을 붙이게 됐다고 합니다. '아이언 메이든'이 유명한 헤비메탈 밴드라는 것도 아시죠?

중세 시대 여성 학대의 본보기가 ‘마녀사냥’

어쨌든 상당한 구속이 자행됐습니다. 사실 인권을 유린하는 고문기구가 본격적으로 등장하게 된 것이 바로 중세 시대라는 걸 알아 둘 필요가 있고 상당 유형의 고문 장비들이 개발됐던 시기라는 걸 상기할 필요가 있습니다. 여성이 참정권을 획득하고 남자와 동등한 권리를 얻은 것은 여성운동가들이 기존의 종교, 즉 기독교와 남성 중심의 사회에 분노의 목소리를 내면서 얻은 투쟁과 노력의 결과입니다. 다만 그러한 운동을 한 여성들이 유럽과 서양에 많았던 겁니다.

▲ 마녀사냥은 중세 기독교 시대 여성을 압박하는 대표적인 상징이다.

이집트의 신플라톤주의 철학자며 수학자인 히파티야는 기록에 의해 지금까지 그 행적이 분명하게 남아 있는 인물입니다. 그래서 그녀를 최초의 여성 수학자로 부르는 거죠. 그녀에게 얽힌 일화도 감동을 줍니다. 히파티야는 알렉산드리아 도서관에서 대단히 인기 있는 선생이었습니다. 당시 최고의 엘리트 학생들과 학자들이 그녀의 강의실로 몰려들었고 심지어 집도 방문해 그녀가 쏟아내는 그야말로 명강의(名講義)에 감동했습니다. 기록에 따르면 아프리카와 유럽은 물론 심지어 아시아로부터 온 열정적인 학생들이 그녀를 찾았다고 합니다. 그 정도로 인기가 있었던 거죠.

월경으로 얼룩진 옷으로 구애하는 학생을 물리치기도

그녀는 철학자인 이시도라스라는 남자와 결혼했다는 이야기도 있습니다. 그러나 학문과 벗 삼아 홀로 지냈습니다. 그녀가 욕망, 물질, 세속적 이익 따위를 극도로 낮추어 보는 신플라톤주의에 충실했다면 독신으로 지냈다고 보는 편이 낫다는 게 학자들의 주장입니다. 지성도 그렇지만 출중한 미모로도 유명했습니다. 히파티야의 강의를 듣던 한 학생이 그녀의 아름다움에 반해 사랑에 빠졌고 결국 자신의 심정을 고백합니다. 사랑한다고 고백한 거죠. 끈질기게 사랑을 구걸하는 그 학생을 설득하기 위해 히파티야는 별별 방법을 다 동원합니다. 하루는 월경으로 피가 얼룩진 옷가지를 모아 그에게 보여주면서 이렇게 말했습니다. “학생, 그대가 그토록 사랑하는 나의 참 모습이 바로 이것입니다. 그런데도 나를 사랑하려고 하세요? 결코 아름다운 것이라고 할 수 없습니다.” 자신이 더럽고 비속하다는 걸 알려주어 자신에게서 떨어지도록 하기 위해서죠. 아닙니다. 그녀는 인간의 아름다운 육체라는 것은 덧없는 것이며 학문과 지성이 엘리트가 갖춰야 할 목표이자 진리라고 생각한 것이고, 그 진리를 그 학생에게도 설득시킨 것이 아닐까요? 그런데도 그 학생은 계속 치근대며 사랑을 요구했습니다. 아마 요즘 말로 정말 찰거머리 같은 남자였던 것 같습니다. 히파티야는 마지막으로 이런 말을 전했습니다. “나는 이미 진리와 결혼했습니다. 내 남편은 진리와 학문입니다. 어떤 남자와도 결혼하지 않을 겁니다.” 히파티야의 학문에 대한 집념과 열정이 얼마나 대단한지 알게 된 그 학생은 결국 히파티야의 고귀한 인품에 감동하고서는 더 이상 접근하지 않았다고 합니다.

"히파티야 죽음은 중세 암흑기의 서곡"

후세 역사가들은 기독교도에 의해 히파티야가 죽은 415년은 중세 암흑기의 서막을 알리는 신호탄이 됐다고 지적합니다. 그리스 문화를 그대로 이어받은 로마의 정치적 지배력은 완전히 상실돼 313년 기독교가 공인되고, 이어서 381년에는 국교로 받아들이게 됩니다. 그 후 혼란을 거듭하던 끝에 100년이 채 안 된 476년 찬란했던 로마제국(서로마제국)이 멸망합니다.

▲ 히파티야의 인기는 여전하다. 사진은 이탈리아의 한 대학에서 히파티야와 이미지가 가장 비슷한 사람으로 뽑힌 여성이다.

중세(中世)는 유럽 역사에서 볼 때 게르만 민족의 대이동(5세기경)부터 동로마 제국이 멸망한 15세기 중엽 시대까지의 시기를 가리킵니다. 역사를 하나의 연대기로 구분할 때 정치적· 사회적으로 엄청난 변화를 가져왔기 때문입니다. 그러나 보통 이야기하는 중세, 중세 암흑기란 기독교에 의해 학문과 인간의 이성이 완전히 꽁꽁 묶였던 시기를 말합니다. 바로 기독교가 국교로 인정된 381년을 중세 암흑기의 시작이라고 주장하는 사람들이 많습니다. 그러나 보통 찬란한 문화를 꽃피웠던 로마제국이 멸망한 476년을 암흑시대(Dark Ages)로 보는 학자들도 많습니다. 415년 히파티야의 죽음이 바로 로마 제국의 멸망을 알리는 전조가 아니었을까요? 그래서 이성이 완전히 사라진 시대가 1천 년간 지속된 게 아닐까요?

알렉산드리아는 당시 최대 도서관

히파티야의 죽음과 함께 세계 최대의 대학이자 학문의 요람인 알렉산드리아도 시커먼 잿더미 속에 파묻히고 맙니다. 훗날 나폴레옹이 이곳에 관심을 갖기 전까지만 해도 보잘것없는 어촌에 불과했을 뿐입니다. 세계 문명의 보고였던 알렉산드리아의 아까운 50만 권의 장서도 사라졌습니다. 분서갱유(焚書坑儒)는 중국 진시황 때의 일만이 아닙니다. 그보다 더한 분서갱유가 기독교인들에 의해 자행됩니다. 학자들을 죽이고 거대한 도서관을 불사르고 학문은 더 이상 존재하지 않게 되죠. 히파티야는 대단한 수학자이기 앞서 남녀를 막론하고 학문이 무엇인지를, 학문을 하는 사람들이 어떻게 해야 하는지를 가르쳐 준 여성입니다. 종교라는 도그마가 무엇인지, 또 도그마가 무지와 결합될 때 인간의 잔인성이 어디까지 갈 수 있는지를 죽음으로 가르쳐 준 학자이기도 합니다. 종교적 도그마는 인간의 지혜를 망가뜨리기도 합니다. 그러한 학문의 가장 적이라고 할 수 있는 종교적· 정치적 도그마를 체험한 아인슈타인은 그와 같은 위험을 경계하면서 이런 이야기를 남겼습니다.

아인슈타인, “우주도 무한하지만 인간 무지도 무한해”

“위대한 영혼은 항상 무지에서 오는 폭력적인 반대파를 만나게 된다. 세상에는 무한한 것이 두 개가 있다. 우주의 무한함과 무지한 인간의 무한함이다. 우주가 얼마나 무한한지 나는 모른다. 그러나 무지의 무한함이 어디까지인지 나는 알고 있다.” 20세기 최고의 지성으로 추앙받는 버트란트 러셀 경의 이야기도 있습니다. “인간은 쉽게 믿는 동물이다. 그래서 뭔가를 믿어야만 한다. 신념을 위해 믿을 만한 좋은 것이 없을 때는 나쁜 것을 믿으며 즐거워한다.”

▲ 18세기 히파티야는 유럽의 각종 시와 소설에 등장하면서 부활하기 시작했다. 책은 영국 찰스 킹슬리의 저작 <히파티야> 표지

위대한 여성 수학자 히파티야가 죽은 지 1천500년이 지나 나폴레옹이 등장할 때까지만 해도 알렉산드리아는 누구의 기억에도 없는 조그마한 어촌에 불과했습니다. 그렇게 화려했던 문명과 학문의 요람은 다 사라졌습니다. 에드워드 기번은 <로마제국흥망사>를 통해 종교의 도그마에 희생된 히파티야를 특별히 다루면서 그의 죽음을 너무나 아쉬워합니다. “가장 아름답고, 가장 품위 있으며, 학식이 풍부하고 모든 방면에서 완벽한 히파티야, 그러나 그녀의 역사는 키릴이라는 주교의 오만, 경쟁심, 잔인성을 충족시키기 위해 갈기갈기 찢어지고 말았다. 1853년에 유명한 작가 찰스 킹슬리(Charles Kingsley)가 쓴 소설 ‘히파티야’도 대표적인 작품으로서, 18세기부터 19세기에 걸쳐 영국과 유럽의 가장 아름답고 낭만적인 여성으로 남성의 우상으로 등장합니다.

히파티야의 과학적 업적, 전해지는 것 없어

그러나 아쉬운 것이 있습니다. 히파티야가 그렇게 대단한 학자였다는 기록은 있으면서도 수학적 업적이나 저서가 없다는 겁니다. 알렉산드리아의 잿더미 속에 파묻힌 것은 아닐까요? 지중해를 넘어 알렉산드리아로 불어오는 바람은 예나 지금이나 사계절 내내 상쾌하고 시원합니다. 세계적인 휴양도시 알렉산드리아는 피곤한 사람에게 쉴 곳을 제공하며 새로운 영감의 원천을 제공하고 있습니다. 1천600년 전 히파티야와 알렉산드리아에 일어난 비극이 뭔지도 모른 채 말입니다. 그 속에서 그리스의 지성 여성 수학자 히파티야도 아름다운 영혼을 꽃피웠을 겁니다. 두 눈을 부릅뜨고 정면을 향해 말끔히 쳐다보는 히파티야. 우리에게 전하려는 것이 무엇인지를 아는 지혜가 정말 필요합니다.

추가적인 이야기

<하얀 로브를 입은 여인> 위 이미지는 아테네 학당의 좌측 하단에 위치한 하얀 수도복을 입은 여자를 확대한 모습입니다. 확실히 여자처럼 보이지요? 실제로도 여자랍니다. 그림 속에 그려진 그녀는 바로 알렉산드리아의 히파티야라는 사람입니다. 라파엘로는 그녀를 무척이나 그림에 집어넣고 싶어 했습니다. 그래서 원래 스케치에는 그녀가 한 가운데에 있을 예정이었다더군요. 헌데 이런 일이 있었답니다. 어느 날 한 주교가 아테네 학당이 그려지고 있는 걸 보고서 이렇게 물었다는군요. “왜 여자가 그림 가운데 있나요?” “아, 그거요?”라파엘로는 이렇게 답했죠. “그녀는 알렉산드리아에 히파티아에요, 아테네 학당의 유명한 학생 중 하나였죠.” 헌데 주교는 그녀가 맘에 들지 않았다고 합니다. 종교적인 이유 때문에 말이지요. 그래서 이렇게 심드렁하게 말했다는군요. “그녀를 지워버리시오. 신성한 학자들이 나오는 그림에 여자가 뭔가요? 게다가 그녀의 가르침은 우리 종교에 반하는 거라구요. 만약 그렇게만 한다면 이 그림은 합격이요.” 라파엘로는 어쩔 도리가 없었대요. 하지만 그렇다고 히파티아를 빼기에는 너무도 아까워서, 결국 꾀를 부리게 되었죠. 바로 당대의 유명한 지휘관이었던 프란체스코 델 라 로베레를 모델로 한 철학자 옆에 그녀를 숨겼던 거예요. 그래서 그녀의 존재는 현재까지도 언급이 잘 안 되는 거고요.

<이집트 그림에 남아있는 히파티야의 모습. 전형적인 그리스계?> 자, 그럼 히파티야는 과연 뭐하는 누님이었기에, 라파엘로가 그렇게 지우지 않으려고 애를 썼던 걸까요? 히파티야는 대략 기원후 355년 또는 370년~415년 또는 416년까지 살았던 여자예요. 그녀의 아버지는 당시 이집트의 학문기관 무세이온(여기서 박물관이라는 영어 단어가 유래했어)의 관장 테온이었는데, 나중에 가다보니 그녀의 명성은 아버지를 능가할 정도였대요. 아버지는 그녀에게 수학을 가르쳤고, 아테네와 이탈리아로 유학까지 시켜줬다더군요. 아테네 학당에 나오는 그녀의 모습은 바로 아테네로 유학 갔을 때의 모습을 그린 것일 테고요. 그녀는 당대 최고의 여성 수학자로 인정받고 있어요. 미모도 뛰어났고, 강의도 매우 잘 했다는데, 문제는 그녀가 어떤 식으로 강의를 했는지 남아 있는 기록이 없다는 거예요. 뭐 대충 추측하기로는 직위는 없이 아버지가 관장으로 있는 무세이온의 강의실을 빌린 것 같은데, 얼마나 강의를 잘 했는지, 그녀가 강의할 때마다 알렉산드리아의 부호, 명사들이 강의를 듣기 위해 타고 온 마차가 줄을 이었다고 하더군요.

<히파티야의 문제로 알려진... 삼각법 관련> 또한 그녀는 뛰어난 수학 문제 해결 능력으로 명성을 떨쳤는데, 당시 수학자들은 몇 달 간 풀리지 않는 어려운 문제가 있을 때마다 그녀에게 편지로 질문했고, 그녀는 한 번도 그들을 실망시키지 않았다고 하니, 그야말로 대단한 천재였지 않나 생각이 드네요. 또한 그녀는 결혼을 하지 않았고, 철학에도 능통했는데 신플라톤주의 입장을 취했다고 해요. 이것은 욕망, 물질, 세속 따위를 극도로 낮추어 보는 주의로써, 그녀의 이러한 철학과 관련하여 다음과 같은 일화가 남아 있대요. 히파티아의 강의를 듣던 학생 중의 하나가 그녀의 아름다움에 반해 그만 사랑에 빠진 적이 있대요. 그래서 공공연하게 자신의 심정을 그녀에게 드러냈다는 거죠. 들리는 말에 따르면 히파티아가 그 녀석을 정신 차리게 해주려고 월경으로 인해 더럽혀진 자신의 옷가지를 모아 그 학생에게 보여줬다는 거예요. 그리고는 이렇게 말했다는 거지요. “네가 사랑하는 것의 참모습이 바로 이거란다. 결코 아름답다고 할 수 없지.”

그 학생은 자신이 목격한 광경에 너무나도 놀라고 부끄러워진 나머지 심경을 바꿨다는 소리가 전해져오고 있어요. 허나 그녀의 생애는 비극적으로 끝나고 마니, 그건 바로 기독교 때문이었죠. 키릴로스라는 인물이 알렉산드리아 기독교회의 주교로 오면서 문제가 붉어지기 시작했어요. 그전까지만 해도 히파티아는 기독교 지도자들로부터 호의적인 대접을 받고 있었거든요. 심지어 히파티아의 강의를 들은 사람 중에서 유명한 기독교인으로 키레네의 시네시오스가 있는데, 시네시오스는 나중에 기독교의 삼위일체를 결정한 중요한 인물이었으니 두 말할 필요가 없겠죠. 그러나 키릴로스는 시기심이 무척 많은 인물이었던 거예요. 히파티아가 거리를 지날 때마다 많은 사람들이 존경의 인사를 보냈는데, 주교는 모습을 보고 짜증이 났지요. 겨우 여편네 주제에 나보다도 더 유명하다니 참을 수 없다! 이랬던 거지요. 게다가 그녀의 가르침은 기독교의 교리에 반하는 이단이었거든요. 결국 키릴로스는 그녀를 죽이라고 지시를 내려요. 베드로라는 이름의 광적인 수도자가 대장이 되어 그 임무를 감행했는데, 평소 마차를 타고 다니며 알렉산드리아 거리를 활보하던 그녀를 길목에서 지키고 있다 납치했어요. 그리고는 개처럼 때리면서 케라레움이라는 교회까지 질질 끌고 갔다는군요. 그리고 거기에서 히파티아의 옷을 모두 벗기고 날카로운 조가비로 그녀의 살을 갈기갈기 찢어 버리고서는 산채로 불태워버렸다는 거예요. 이것에 대해 묘사한 글이 있죠. 프랑스의 수학자이자 작가인 드니 게디의 소설 <앵무새의 정리>에 나오는 대목이에요

“415년의 어느 날, 알렉산드리아의 그리스도교 광신도들이 길을 지나던 그녀의 마차로 달려들어 그녀를 바닥에 쓰러뜨리고 발가벗긴 채 성소로 끌고 갔다. 그리고는 칼날처럼 예리하게 깎은 굴 껍데기로 그녀를 고문한 뒤 산 채로 불태워버렸다.”

<찰스 윌리엄 미첼의 그림, 히파티아. 교회에서 능욕당하기 직전의 모습을 표현> 이와 관련하여 약간 다른 설도 있어요. 당시 알렉산드리아를 다스리던 사령관 오레스테스와 키릴로스의 갈등이 원인이라는 설이에요. 이 두 사람은 대립적인 관계에 있었고, 심각한 갈등이 날로 증폭되는 상황이었대요. 그런데 히파티야는 바로 오레스테스와 무척 친한 사이였고, 사령관과 주교의 갈등에 대한 책임이 히파티야에게 있다는 소문이 기독교도들 사이에서 퍼져나갔던 거지요. 이단인 신플라톤주의를 신봉하는 히파티야가 기독교 세력을 약화시키기 위해 오레스테스를 이용한다는 악질적인 소문이었어요. 당시는 기독교와 이교도가 같은 하늘에 있던 시기였고, 기독교는 이교도를 몰아내기 위해 어떠한 성전도 감행할 결심이 되어 있었죠. 그래서 신플라톤주의의 대표자였던 히파티아를 제거해서, 자신의 권력기반을 공고히 했다는 거예요. 뭐, 자세한 내막은 알 수 없지만, 키릴로스가 연관되어 있었다는 심증은 있어요. 히파티아가 죽고 나서, 오레스테스는 범인들을 재판에 회부하기 위해 최선을 다했지만 기독교도들을 응징할 수는 없었다는군요. 그만큼 알렉산드리아의 기독교 세력은 날로 강대해졌고 심지어는 그가 생명의 위협을 느껴 도망칠 정도였던 거예요. 훗날 키릴로스 주교가 간단히 조사를 끝낸 건 두말할 거도 없겠지요. 일각에서는 키릴로스와 히파티아의 문제가 당시 기독교와 고대 학문의 대립관계를 나타낸다고 보기도 해요. 왜냐하면 키릴로스는 이단에 대해 매우 강경한 입장을 취하면서 이단적 학문을 배척한 작자였거든요. 그는 431년에 그리스도의 신성보다 인성을 중시한 네스토리우스파의 주장에 반대하여 에페수스 공의회에서 네스토리우스파를 이단으로 공격한 적이 있어요. 네스토리우스파는 과학자를 비롯한 지식인들이 많은 교파였는데, 결국 박해를 피해 시리아나 페르시아 등지로 이주할 수밖에 없었고, 이것은 고대 헬레니즘 세계의 학문 전통의 쇠퇴로 이어지게 되죠. 즉 히파티아의 비극적 죽음은 따라서 고대 헬레니즘 세계의 문화, 학문 전통의 쇠락을 가장 극적으로 보여주는 사건이라고 할 수 있는 거지요. 마지막으로 라파엘로의 히파티야 그림에 대해 덧붙이자면, 히파티아의 모델은 정확하게 누구인지 알려지지 않았고, 그녀의 복장 묘사는 꽤나 정확한 축이라고 해요. 왜냐하면 히파티야는 전형적인 스콜라 철학자처럼, 하얀 로브를 입은 마법사 같은 차림을 하고 다녔다니까요.